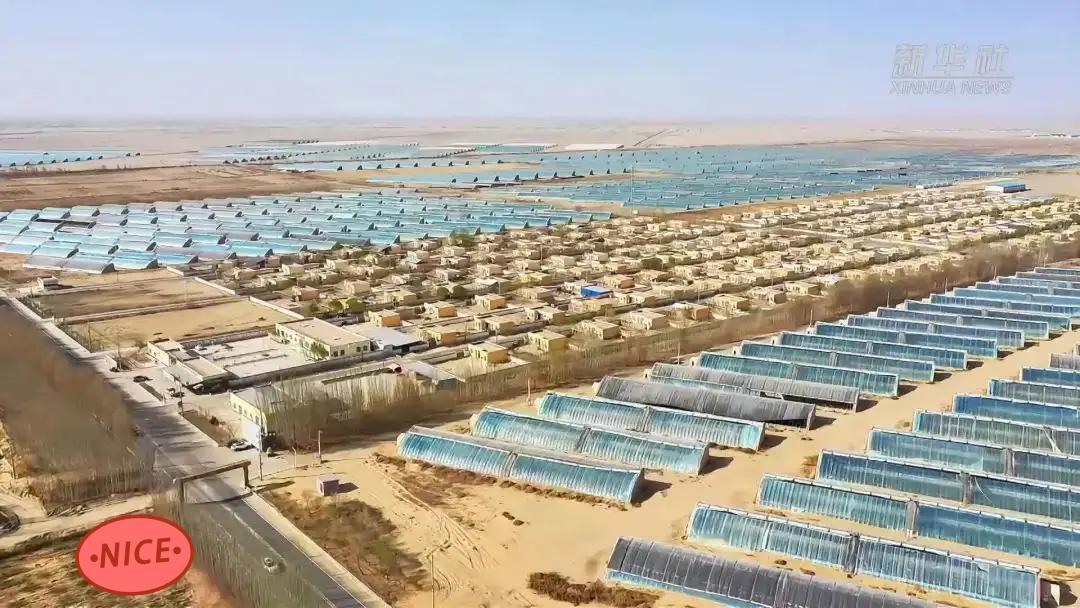

中国又创造了一大奇迹!14亿人将受益! 就在很多人还停留在“新疆沙漠里长不出庄稼”的印象中,今年的秋天已经悄悄给出了完全不同的答案。 在新疆博湖县,一块原本被认定为重度盐碱的土地,玉米亩产破了千斤线,被农业专家称为“吨粮田”;而在铁门关,海水稻试种区的亩产也突破了500公斤的高标准,这些地段以前是被放弃的“死地”,如今不仅能产出粮食,还变成了全国粮食安全布局中的重点样板。 更早一些,新疆粮食种植面积就已经连续几年全国领先,特别是在二师农场和昌吉州多个区域,通过暗管排盐、水盐平衡灌溉、精准农业设备等方式,把曾经“寸草难生”的地方变成了真正的粮仓。 从2021年到2025年,新疆新增粮食产量贡献在全国占比持续走高,是整个西部农业转型的风向标,这一切不是哪位科学家突发奇想的灵光一闪,也不是哪种高科技种子一夜之间爆火,而是连续几年的跨部门协作、政策激励和大量农业人才、基层组织共同推动的结果,有人可能会好奇,荒漠种田真能支撑得起14亿人的饭碗?这个问题你怎么看? 要理解这个奇迹的底层逻辑,不能只看田里产了多少粮,更要看中国这轮农业结构变化背后是怎么打通的那几条“堵点”,像过去那种粗放农业靠天吃饭的思维,根本撑不起今天的需求。新疆的转变,靠的是技术、制度、人力三股力量拧成一股绳。 不光是种子选得好,关键是从水利到土壤再到设备、运输,每一个环节都不是零碎在做,以博湖那块盐碱地为例,他们用的是地下渗排系统,把盐分从根区往外引,再结合物联网监测、智能灌溉,做到了盐水动态调控,不翻土、不破坏地表植被,产量上去了,生态还护住了。 这种精细化背后是国家级项目长线投入、地方技术团队一站式服务体系共同构建的结果,更重要的是,这种模式没有走那种“搞个大基地、外地来承包”的老套路,而是让本地农民真正成了核心操作者,不仅参与种植,还能进加工厂、跑电商、搞直播带货,从生产者变成产业链一环,有话语权,有收入,能留下来,农民不再是产业链底层的“苦力”,而是技术工人、产业员工、利益分红的参与者。 从更大的格局看,这次新疆盐碱地的爆发,不是简单的“多了点粮”,而是中国给世界农荒难题递出的一张“新考卷”,像安哥拉、尼日尔这些干旱国家,记者们都在新疆看到用滴灌+坎儿井做出的节水体系,完全可以在非洲推广。 西方国家一直鼓吹农业现代化多么高效,结果在盐碱地这事上,却没几个能拿出成型方案,倒是中国率先跑通,更讽刺的是,那些惯常唱衰中国农业的人,面对新疆荒地变粮田的事实,居然开始沉默了。 你以为他们真的不想反驳?是数据摆在那里,连话都不好编,这就说明一件事:真正的现代农业不是比拼谁喊口号响,而是看谁能在“最难啃的骨头”上做出硬突破。 新疆这几年做出的突破,有技术含量、有系统能力,更有对未来负责任的眼光,既能保障国人吃得饱,也能让子孙不被资源透支,中国不是在沙漠上种点粮食那么简单,是在为农业发展树立一个新坐标,这个坐标,可能会让不少“看不起中国农业”的人彻底改观。 时代从不缺挑战,缺的是敢在挑战里破局的行动派,这场从死地中开出的丰收,不只是一次农业胜利,更是一种中国式答卷的亮相,它告诉世界:“哪怕最难的地,我们也能种出希望。”你觉得,这套模式要不要推广到全国更多边远地区? 参考资料:中国网——沙漠里养的螃蟹丰收了