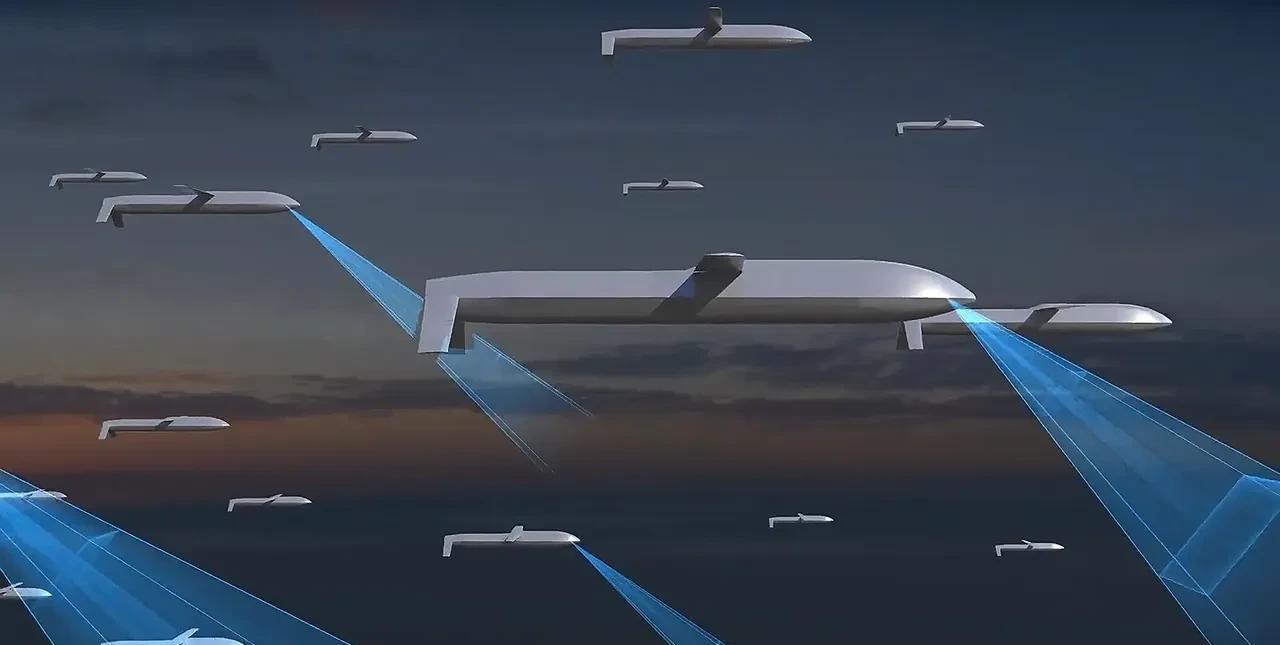

中方拒绝出口零部件,欧盟 无人机防线构想破灭,开始转变对华态度! 在10月1日的欧盟非正式会议上,由冯德莱恩大力鼓吹的“无人机墙”计划遭到了德国、法国等成员国的强烈批评。原定两小时的会议不得不延长至四小时,气氛一度紧张。 冯德莱恩力推的欧盟“无人机墙”计划,终究卡在了中国零部件的“关口”上。这场被吹嘘为冷战后“欧洲最重要的集体防御措施”的构想,在中方出口管制的现实面前裂痕尽显,连欧盟内部会议都吵成一团,更倒逼不少成员国悄悄转变了对华姿态。 10月1日的欧盟非正式会议上,原定两小时的议程硬生生拖到四小时才结束,气氛紧张得几乎能拧出水来。德国、法国等核心成员国对着冯德莱恩发难,火力直指她力挺的“无人机墙”计划。 批评声里藏着的,是欧洲在无人机领域难以言说的尴尬——正如一位法国买家向英国《金融时报》倒的苦水:“我们拼尽全力造欧洲无人机,技术水平却连中国的边都摸不着。” 这份尴尬早在2025年9月10日就埋下了伏笔。冯德莱恩在“盟情咨文”里首次抛出“无人机墙”概念,打着建设欧盟东翼监测机制的旗号,采纳波罗的海国家提议,要打造一个集太空监测与低空防御于一体的立体体系。 按照设想,这堵“墙”能靠雷达、红外线、光电设备捕捉信号,精准定位无人机,在其闯入关键区域前实现压制或击落,甚至要借鉴乌克兰战场经验提升实战能力。 可理想再丰满,也架不住现实骨感。反对声很快从法国、意大利、德国等国传来:数十亿欧元的投入谁来买单?各国空域法规混乱怎么协调?更致命的是,连最基础的零部件都搞不定,谈何批量列装? 全球无人机市场调研数据早给出答案:70%到80%的无人机零部件出自中企之手,传感器、速度控制器这些核心部件,更是被中企牢牢攥在手里。 去年9月生效的中方出口新规,成了压垮骆驼的最后一根稻草。这次管制打得极准,驱动无人机的发动机与电机、锁定目标的激光器、反无人机用的电子干扰设备,全被纳入管控范围。 没有这些“心脏”和“眼睛”,欧盟的无人机防御系统就是一堆废铁,所谓的“探测-追踪-拦截”核心链路根本无从谈起。要知道,欧盟本想靠“无人机墙”摆脱对美安全依赖,彰显防务自主的野心。 波兰今年9月遭无人机“入侵”后,这一计划更是被推上优先议程,甚至拉上北约和乌克兰搞起了“无人机联盟”,号称要在2026年底初见雏形。可如今别说自主生产,连凑齐零部件都成了难题,那些“快速响应”“联合防御”的口号,听着更像自欺欺人的笑话。 欧洲并非没尝试过自救。德国牵头10个东翼成员国定技术路线,想从1500亿欧元的“欧洲安全行动”基金里挪钱,爱沙尼亚、拉脱维亚还砸了2200万欧元试水本土系统。可工业体系的短板哪是短期能补上的? 中国企业深耕无人机领域多年,早已形成从核心部件到整机制造的完整产业链,欧洲想在短时间内追平差距,无异于痴人说梦。更讽刺的是,欧盟搞“无人机墙”本是为了应对“低成本无人机威胁”,避免“大炮打蚊子”的尴尬。 如今却因为零部件断供,陷入“连蚊子拍都造不出”的窘境。有媒体算过账,即便忽略技术难题,仅首期30亿欧元投入和96万件设备部署,就够欧盟头疼上好一阵子,更别提后续的维护与升级成本。 态度的转变,往往发生在现实的冲击之后。芬兰、波兰、捷克等国率先松了口,曾经的强硬姿态悄然软化。芬兰首相在采访中破天荒地夸赞中方“理性且负责任”,这番话里藏着的,是对中国产业链实力的清醒认知。 脱离中国零部件支持,欧洲的防务自主就是空中楼阁,这种转变绝非偶然。欧盟内部本就矛盾重重,美国对欧安全承诺摇摆不定,让“无人机墙”成了“不得不做却又做不成”的烫手山芋。 德国、法国担心被拖入军备竞赛的泥潭,东欧国家则急于靠防御体系自保,中方的出口管制恰似一面镜子,照出了欧洲防务自主的真实困境。有人问,中国的零部件管制是不是“故意卡脖子”?其实不然。 出口管制本是主权国家的正当权利,更何况无人机技术兼具军民两用属性,加强管控是维护安全的常规操作。欧盟真正该反思的,是为何把自己逼到“一卡就停”的境地?多年来对中国技术的刻意排斥与防备,反而让自己陷入了被动。 冯德莱恩在会议后仍嘴硬说“会继续推进计划”,还强调要“与北约密切合作”。可明眼人都看得明白,没有核心零部件的支撑,再响亮的口号也只是空谈。北约的介入更像是饮鸩止渴,这个冷战遗留的军事集团,只会把欧洲拖入更危险的对抗漩涡,而非带来真正的安全。 这场“无人机墙”闹剧,给所有国家上了生动一课:全球化时代,产业链早已你中有我、我中有你,搞“脱钩断链”最终只会反噬自身。欧洲想实现防务自主,靠的不该是排斥合作、打造“小圈子”,而是以开放姿态融入全球产业链,尊重各国的技术优势与发展权利。