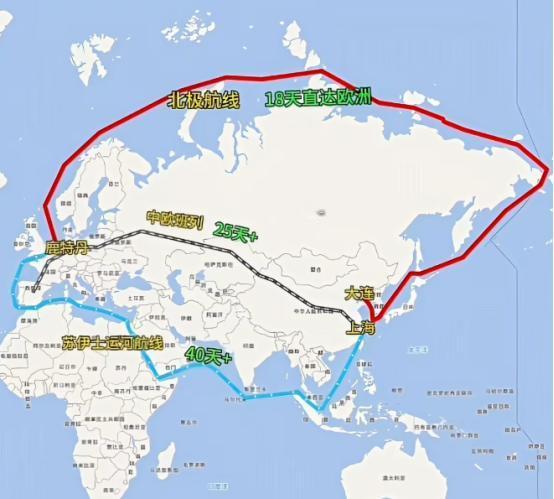

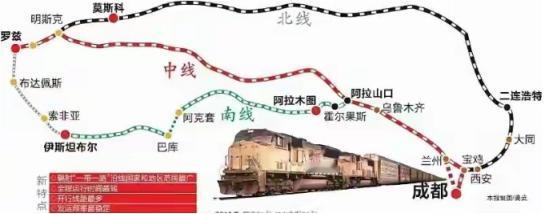

中欧班列,当俄罗斯想拿捏中国时,中国选择走南线! 中欧班列,当土耳其想拿捏中国时,中国选择走北线! 中欧班列,当波兰人想拿捏中国时,中国选择走北极航线! 当新加坡想拿捏中国时,中国选择开辟了中缅石油管道运输和中巴经济走廊建设! 这种“你出招,我变道”的策略,不仅体现在铁路运输上,更是贯穿了中国全球布局的方方面面,新加坡掌控马六甲海峡时,中缅油气管道和中巴经济走廊已经悄然建成,美国在太平洋构筑岛链时,中国已在秘鲁钱凯港落子,这个距离美国本土仅8000公里的深水港,成为中国在拉美的新支点。 这些看似孤立的举措,其实有一套清晰的逻辑:通过打造多条替代路线,确保任何单一通道都不会成为致命弱点。 中欧班列的灵活变线,是对陆路风险的应对,中缅管道和中巴经济走廊,是对海上封锁的陆路破解,远赴秘鲁建港,更是把棋局下到了对手的后院。 这套策略像现代版的"狡兔三窟",但更符合当下特点:一方面同步推进北极航道和南线铁路,实现海陆双线布局,另一方面在东南亚建设管道网络的同时,也在拉美开展港口建设,形成南北配合,政府负责打基础,企业负责扩展网络,双方协作构建完整体系。 更深一层看,中国的通道战略其实重新定义了什么是“安全”,过去的安全观重在军事防御,而现在,供应链安全意味着即使某个环节被切断,整个系统仍能正常运转。 这种“去中心化”的通道布局,本质上是一场关于国家韧性的基础设施建设。 实践也证明了这一点:当中欧班列北线因俄乌冲突受阻时,南线运量在2022年逆势增长40%,红海危机威胁苏伊士航线时,中欧班列订单单月激增350%,多元通道不是摆设,而是危机时刻的“生命线”。 中国在全球通道布局上的“多手准备”,展现了一个新兴大国面对围堵时的智慧,但更值得思考的是:当今国家的竞争,已经不再局限于领土争夺,而是升级为对物流、数据、能源通道控制力的较量。 这种变化要求国家具备“网络思维”,不再执着于控制某一条路线,而是通过构建多路径网络,让自己始终处于枢纽位置,就像互联网通过分布式节点避免全网瘫痪,国家的供应链也需要类似的备份设计。 不过,通道博弈的本质终究是“合作中的竞争”,中国在秘鲁建港,不是为了取代谁,而是通过商业合作融入当地经济,中欧班列的线路调整,也需要与沿线国家实现共赢。 未来的赢家,很可能是那些善于编织“共赢网络”的国家,让合作伙伴因利益共享而留下,让潜在对手因代价太高而放弃封锁。 中国的实践或许说明了一个道理:真正的安全,不是筑起更高的墙,而是修建更多的路,让想封锁你的人无从下手,这种智慧,既源自古老的中庸之道,也契合现代系统理论,在全球化充满不确定的今天,这值得每个国家深思。