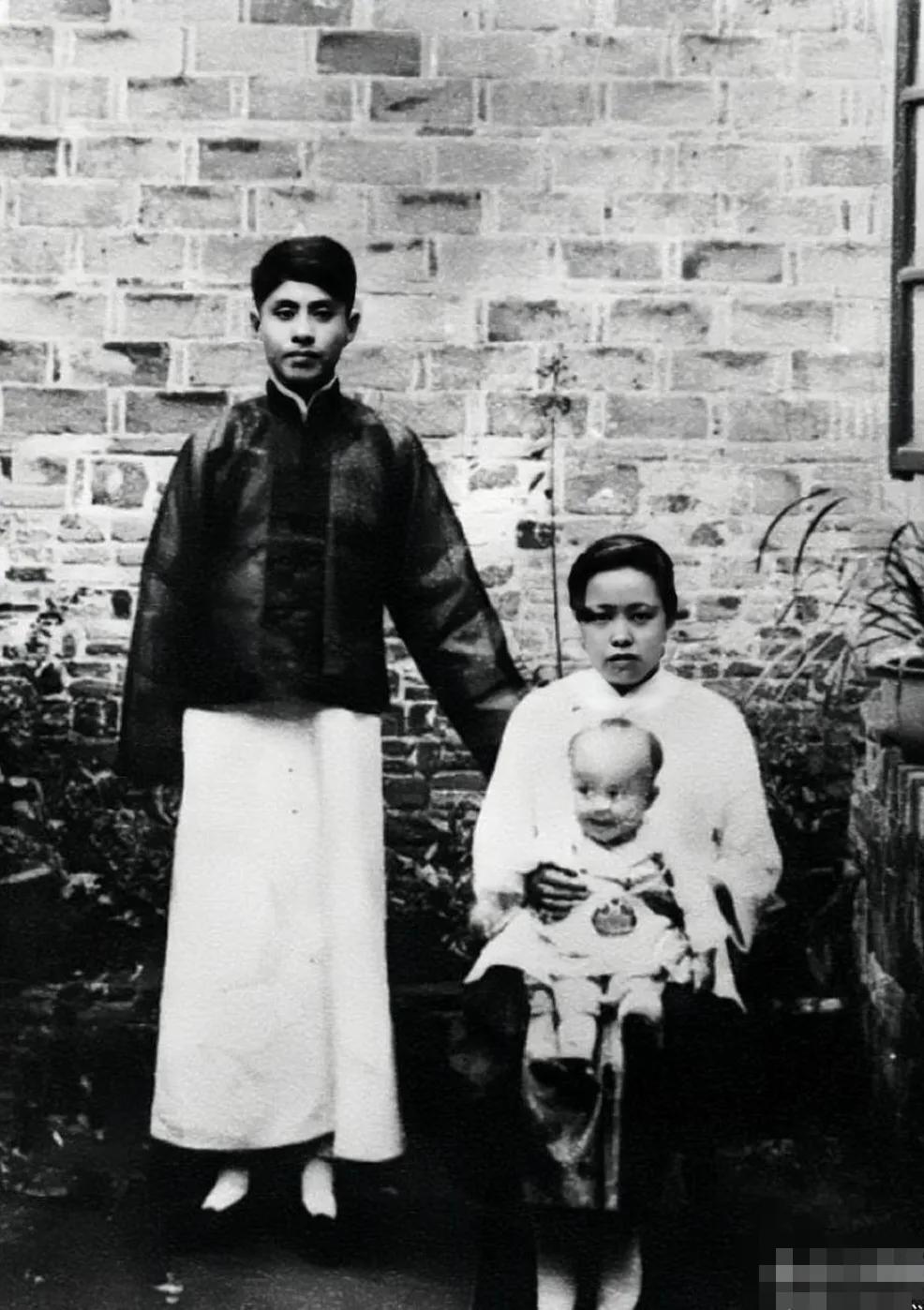

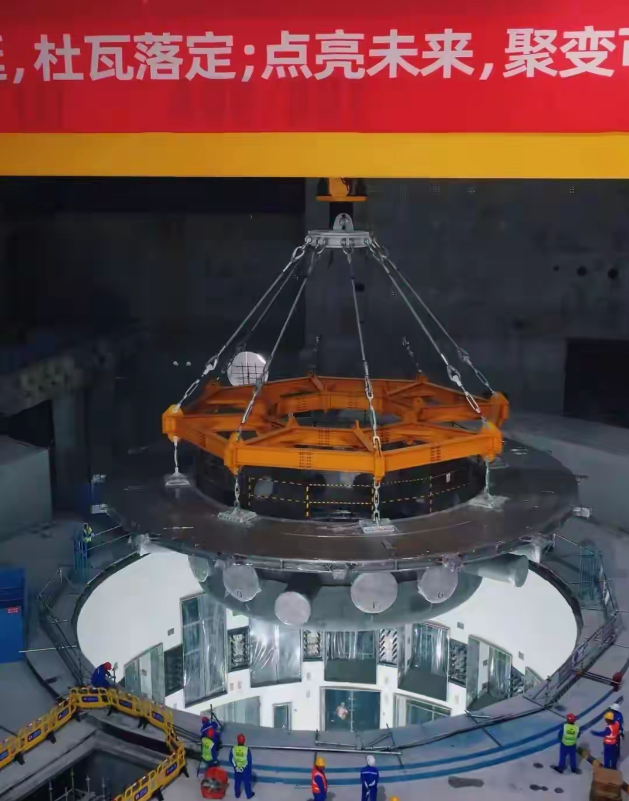

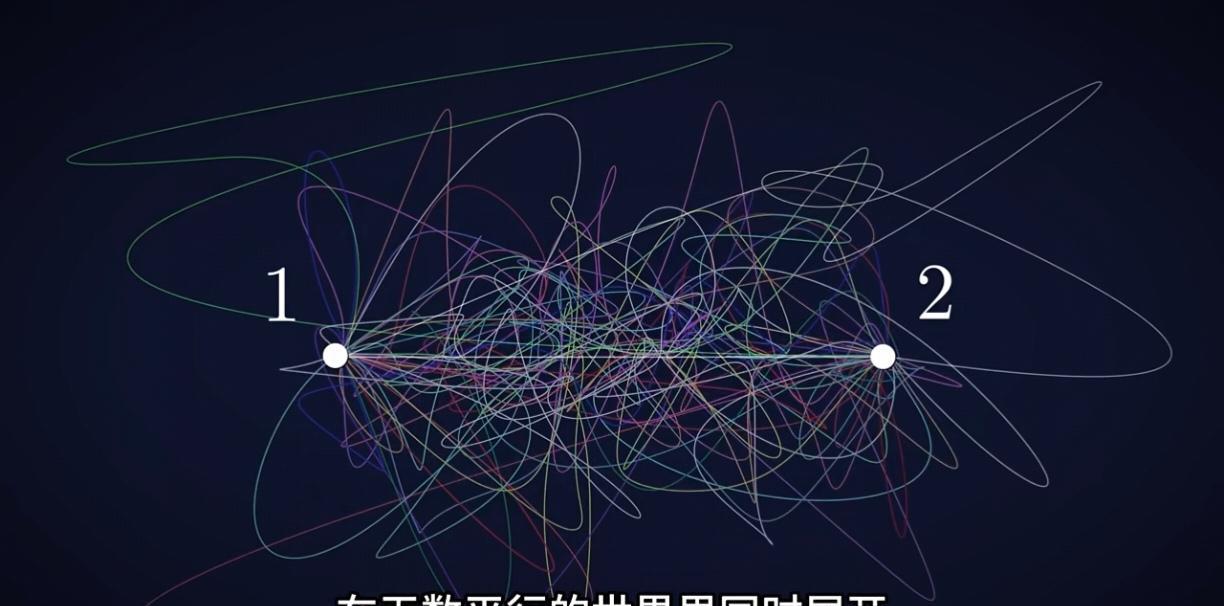

2016年,杨振宁曾顶着骂名,极力反对花2000亿建大型粒子对撞机,杨振宁指出:“超大对撞机90%的工作将由非中国人来主导,诺贝尔奖也不会是中国人!” 2016 年,中国科学界有一场挺激烈的争论,要不要花 2000 亿人民币建一个“超大粒子对撞机”。 支持的人说,这是基础科学的大机遇,能让我们站上世界科研巅峰;但反对的人里,最受关注的就是杨振宁。 他当时已经 90 多岁了,公开说这个项目不划算,90% 的工作会被外国人主导,诺贝尔奖也不会落到中国人手里。 这话一出,很多人骂他保守、阻碍中国科学,但也有不少人觉得他说得在理。 要弄懂这场争论,得先知道什么是“大型粒子对撞机”。 简单讲,它就是一条几十公里长的地下圆环,用超强磁场把质子之类的粒子加速到接近光速,让它们迎头相撞,通过分析撞出来的碎片研究物质最基本的构成。 欧洲核子研究中心有个大型强子对撞机,在 2012 年发现了希格斯玻色子,拿过诺贝尔奖。 中国一些高能物理学家想在中国也建一个更先进的,能量比 LHC 还高,领先世界几十年。 那时候中国经济和科研实力上升很快,想要在基础科学领域做出大成果。 中科院高能物理研究所所长王贻芳是强力推动者,他说这是“千年一遇”的机会,建成后中国能成为世界粒子物理的中心。 但杨振宁站出来反对,他可不是一般人,他是 1957 年就拿过诺贝尔物理学奖的物理学家,在物理学界地位极高,晚年回到中国,在清华大学做教授。 杨振宁的经历挺传奇,他 1922 年在安徽合肥出生,抗战期间在西南联大读书,后来去美国留学,跟李政道一起提出“宇称不守恒”理论,拿了诺贝尔奖。 他是最早获得诺贝尔奖的华人之一,之后他在物理学上还有很多贡献,比如“杨-米尔斯理论”,是现代粒子物理的基础。 2000 年以后,他回国定居,推动中国科学教育,但说话一直很直,不回避争议。 他反对建对撞机,毕竟2000 亿不是小数目,相当于当时中国基础科学经费的好多倍,他担心这会把其他学科的经费挤占掉。 而且根据他说这种大科学装置,90% 的工作要靠国际团队,尤其是欧美专家,因为高能物理的顶尖人才和设备都在国外,中国人出钱,但主导权不在手里,最后成果也是别人的。 他还说,指望靠这个得诺贝尔奖不现实,历史上靠大对撞机直接得诺奖的很少,希格斯粒子是例外,但那是欧洲人做了几十年才出的成果。 支持的一方反驳说,不能光看钱,这是提升中国科技软实力的机会,能吸引全世界人才来中国。 王贻芳就讲,建设过程本身就能带动国内技术升级,比如超导磁体、真空技术,还能培养一批中国工程师和科学家。 争论最激烈的时候,双方在媒体上发文章、开会辩论,杨振宁在一次公开研讨会上说:“中国还不是发达国家,人均GDP还低,应该先把资源用在更迫切的地方。” 有年轻人问他,是不是因为年纪大了就保守了?他回答:“我不是反对高能物理,是反对现在建这个超大规模的对撞机。” 最后这个项目没被列入国家“十三五”规划,算是搁置了,不过争论没完,2020 年以后王贻芳他们还在推动小型化方案,但 2000 亿的大对撞机暂时没动静了。 回头看,杨振宁的反对不是拖后腿,而是提醒:大科学项目不能光追热点,得考虑国情和实际效益。 现在中国搞航天、射电望远镜都是量力而行,兼顾国际合作和自主创新。 也许将来中国实力更强了,对撞机还会被提上日程,但肯定得设计得更聪明。 对此您有什么看法,可以在评论区留言讨论!!! (信息来源:中国青年网--杨振宁反对建超大对撞机 中科院专家反驳:机遇难得)