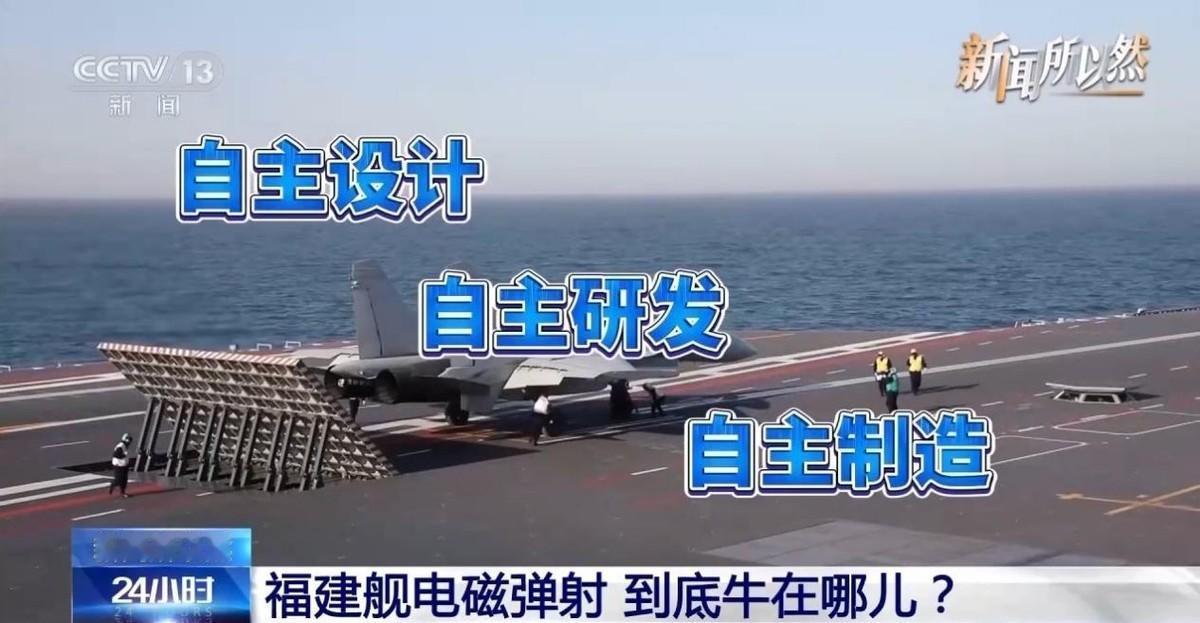

马伟明院士曾提出在青藏高原上,建一根2公里长的电磁发射轨道,经专家论证:造价太高且不好施工。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,方便您进行讨论和分享,感谢您的支持! 说到电磁发射,它的原理其实并不复杂。简单来说,就是不用火药或者燃料,而是靠电磁力来推动物体加速。 和传统方式比起来,电磁发射有几个好处:一是更环保,不会产生一堆废气和污染;二是效率更高,可以根据需要精确控制速度;三是可重复使用,长期下来成本会低不少。 所以,这个方向本身就是国际上都在研究的前沿技术。 那为什么马伟明院士要把这个点子放在青藏高原呢?其实是有逻辑的。青藏高原的海拔本来就高,空气稀薄,如果在高原上把东西往天上发,就相当于起点更靠近太空,可以节省一部分能耗。 而且地势宽阔,理论上很适合搞大型的设施。听起来挺有道理的吧? 可一旦落到现实,就没那么美好了。专家论证之后发现,这个想法虽然新颖,但要真修起来,问题大得很。首当其冲的就是钱。 要知道,两公里长的电磁轨道不是普通铁路,里面需要大量高精度的设备和材料。研发这些设备、制造出来、再运上青藏高原,光这一环就得花掉一大笔。而且青藏高原交通不便,很多材料要从外地运过去,运输成本吓人。 更麻烦的是,这些设备还得专门为高原环境做改造,比如抗低温、抗冻土变化,这些又得加钱。有人粗略估算,仅仅是轨道主体和配套设施,可能就得上百亿,后续的维护和运营还会继续烧钱,光成本这一关就让人头大。 除了钱,还有施工的难题。青藏高原的地质条件特别复杂。很多地方是冻土带,冬天冻得硬邦邦,夏天一化就变松软,还会出现冻胀和融沉。 要在这样的土地上修一条两公里长、要求极高精度的轨道,难度可想而知。稍微有点沉降或变形,轨道的平整度就不达标,电磁发射的精度也就没法保证。再加上这里地震活动带比较活跃,风险更大。 气候条件也不友好。高原常年低温,空气稀薄,含氧量只有平原的60%左右。施工机械在这种环境下,功率要下降30%以上,人也容易缺氧。再遇上大风、暴雪,施工进度随时可能停摆。 而且工人要在这样的环境里长时间工作,健康和安全问题更是一大挑战。所以综合来看,这条两公里长的轨道基本就是个“烧钱大坑”,暂时不太现实。 专家们在论证之后,得出的结论很直接:目前阶段,这个设想不具备实施条件。高造价、施工难度大,是绕不过去的障碍。当然,他们也没否定这个点子的意义,毕竟随着技术进步,未来或许能找到解决办法。 不过,这个过程也不是全无收获。就在大家分析问题的时候,一个新的思路被提了出来,那就是——不一定非得两公里长,能不能先从短轨道入手?于是,一个20米长的电磁发射短轨方案被提了出来。 这个短轨方案的优势就很明显了,一个是造价问题,20米和2000米一比,成本直接降到千分之一。短轨还能在工厂预制好,运到现场再拼接安装,不需要大规模长距离的施工,运输和施工难度都大大降低。 而且,短轨不需要跨越复杂的冻土区,哪怕局部地基出现小变形,也可以通过调整轨道角度来修正。再结合高原本身的坡度,短距离加速之后还能借助重力和惯性继续运动,相当于巧妙地利用了自然条件。 这其实就是一种模块化的思路,类似的办法我们以前也用过。比如修青藏铁路的时候,就采用过分段施工、模块化铺轨的方法,才把冻土难题克服了。 再比如嫦娥探月工程里的着陆器和巡视器,也是靠模块化设计实现了精准对接。所以,把这种思路用到电磁发射上,是有现实可行性的。 当然,短轨道也不是说一切完美。它还需要解决新的问题,比如轨道之间怎么协同控制,载荷在多次加速中姿态怎么调整,高原环境下的储能和供电系统怎么优化,这些都得慢慢探索。 但总体上,这条路比两公里长轨道要务实得多,也更贴近我们现阶段的工程能力。 如果从更大范围来看,电磁发射技术的潜力可不止是“在高原修轨道”这么一个点子。 实际上,它已经在不少领域有了探索。像海军的电磁炮,原型机已经完成过多次试射;航天领域也在尝试用电磁弹射技术来发射火箭;甚至物流行业,也在测试电磁输送轨道,用来搬运物资。这些应用场景都说明,电磁发射技术正在逐步从实验室走向实际应用。 所以,从两公里长轨道的设想到20米短轨道的优化,这个过程看似是“退一步”,但其实更像是“换个角度前进”。前者打开了人们的想象空间,后者则找到了现实中的突破口。这种从大胆设想到务实调整,再到逐步优化的过程,本身就是科技探索的常态。