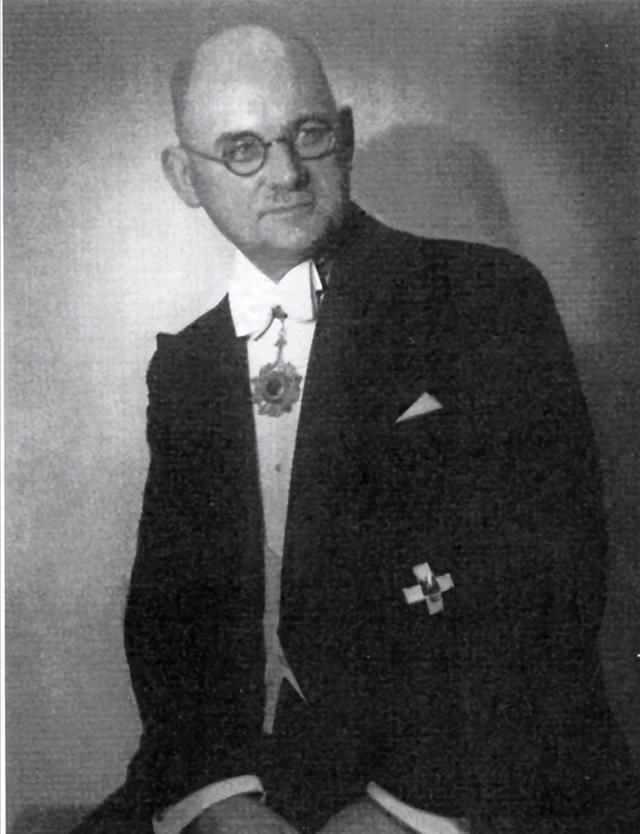

1950年的元宵节,准备回家的孙家栋,发现食堂竟然有红烧肉,一时馋嘴的他,便决定去食堂吃碗红烧肉再回家,却没想到这碗红烧肉竟改变了他的一生。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1950年正月十五,哈尔滨还带着残冬的寒意,孙家栋原本计划吃过午饭就去姐姐家团聚,家里早早盼着他回去,可还没等他出校门,就听说食堂晚饭有红烧肉,这在当年绝对算得上是稀罕美味,平日里根本难得一见,犹豫了一下,他还是决定留下来,想着吃顿好的再走,谁能想到,这一念之差,会成了他人生的分岔口。 等他端着热腾腾的红烧肉刚吃两口,广播突然响起来,说空军招人,需要会俄语的学生,孙家栋没细想,顿时激动起来,赶紧放下碗筷,跑去报名,那天晚上,他就直接坐上了去北京的火车,没有回家,没有和家人告别,从此踏上了另一条人生路。 其实,孙家栋的成长经历里,这样意外的转折并不少,他1929年出生在辽宁瓦房店的一个普通家庭,父亲是教师,家里孩子多,生活并不宽裕,小时候他用左手写字,结果因为这个原因被学校退学,可他心气高,回家后开始苦练右手,没多久又重新回到课堂,后来,家里搬到了哈尔滨,他跟着家人一起颠沛流离,生活清苦,但他总是咬牙坚持学习。 战争让学校停了课,可他不愿荒废学业,无论环境多难,都努力自学,那时,他有个小小的愿望,就是当一名工程师,给普通百姓造坚固实用的房子,可等到真正考上哈尔滨工业大学预科班后,国家局势发生变化,他也不得不把个人理想放到一边,想着怎么为国家做点事。 他学习俄语很用功,成绩一直在班里名列前茅,那时新中国刚成立,急需懂外语和技术的人才,孙家栋就想着以后能为国家出点力,元宵节那天,正是因为留校吃红烧肉,他才遇上了空军招募的机会,或许命运有时候就藏在这样一次不经意的选择里。 到部队后,他被分到空军飞行学院,主要负责俄语翻译,刚开始,他的俄语只能勉强应付,可他不服输,一边工作一边自学航空专业术语,每天晚上加班查资料、背单词,很快便能独立完成翻译任务,因为表现突出,国家很快选派他去苏联留学,学习飞机发动机专业。 1951年,他随同学们一起到了茹科夫斯基空军工程学院,那里的课程难度很大,专业要求极高,孙家栋每天都泡在图书馆和实验室里,语言障碍、陌生环境、重重压力,他咬牙坚持下来,后来,他以全优成绩毕业,还获得了苏联颁发的金质奖章,这份荣誉让他信心倍增,但他没有选择留在国外,毕业后果断回国。 归国后,他被分配到国防部第五研究院,参与导弹总体设计,那是中国刚刚起步研究导弹的年代,几乎一切从头开始,苏联专家撤走时,把技术资料都带走了,孙家栋和同事们只能一点点摸索,有一道关键计算,团队连续工作十几天,靠手算、推导,终于把所有数据补齐,1960年,他们研制的导弹首飞获得成功,填补了国内空白。 紧接着,他又带队攻关更先进的导弹型号,每次任务都压力巨大,团队经常通宵达旦,失败了就总结经验再来,1967年,国家决定研制自己的卫星,钱学森亲自点名让孙家栋做技术总负责人,那时,国内从未有人做过卫星,技术、经验都极为匮乏,可他没有退缩,带着一支只有十几人的小团队,边学边干。 他们面对的困难数不胜数,实验设备简陋,关键技术全靠自己琢磨,很多试验失败了,团队只好连夜调整方案,反复论证,1970年春天,终于迎来了发射那天,孙家栋站在发射场,目送火箭升空,等到卫星顺利进入轨道,播放起《东方红》的乐曲,所有人都热泪盈眶,中国就这样成为了世界上第五个能够自主发射卫星的国家。 接下来的几年,他又带队研制返回式卫星、气象卫星、遥感卫星等,每一个项目,从起步到突破,都是在无数个不眠夜里拼出来的,1975年,团队成功回收了我国第一颗返回式卫星,这是当时世界上只有极少数国家掌握的技术,上世纪八十年代,中国开始发展通信卫星和导航卫星,孙家栋依旧冲在一线,他主导了北斗导航系统的论证和研制,让中国拥有了自己的定位能力。 年纪大了,他还是没停下来,2000年后,国家启动探月工程,75岁的孙家栋又担任了总设计师,带领团队从零起步,啃下环月、落月、月背探测等一道道难关,2007年,“嫦娥一号”绕月成功,2013年“嫦娥三号”实现月面软着陆,2019年“嫦娥四号”首次登陆月球背面,这些突破背后,都是他和团队夜以继日的努力。 信息来源:中国航天局官网、人民网《追梦航天赤子心——记孙家栋院士》、央视网《感动中国2016年度人物颁奖盛典》、辽宁日报《孙家栋:一辈子与卫星打交道的航天"大总师"》)