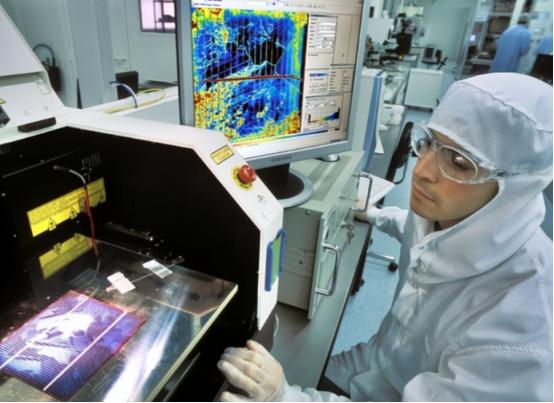

历史总是惊人地相似!1985年,日本取代了美国成为当时“世界最大芯片生产国”,美国感觉到“威胁”,一纸禁令宣判了东芝的“死刑”,殊不知,日本“经营之圣”稻盛和夫却早已发出“警告”! 六十年代,日本电子产业起步艰难,美国企业通过技术援助打开大门。仙童半导体等公司分享晶体管和集成电路知识,日本团队迅速上手,从组装转向本土生产。1965年,第一批晶体管批量出厂,奠定基础。到七十年代,日本从4K动态随机存取存储器起步,短短两年推进到16K级别,生产线效率大幅提升。政府补贴和企业联盟推动下,富士通、日立等巨头投资新厂,产能快速扩张。 八十年代初,日本半导体出口激增,东芝等公司主导内存芯片供应,全球市场份额从不足一成跃升至主导地位。1985年,日本整体产量超过美国,占据近48%的份额,这不仅是技术积累的结果,更是早期援助的放大效应。美国企业订单下滑,仓库积压,贸易摩擦随之加剧。日本的崛起,本质上是借力打力的典型案例,却也暴露了依赖外来技术的隐忧。 东芝作为日本科技骨干,业务横跨半导体、家电和重型机械,八十年代中期已成为产业标杆。1983年起,其机械子公司与挪威Kongsberg公司合作,向苏联出售九轴数控机床。这些设备精度高,能加工潜艇螺旋桨,降低噪音以规避声纳检测。交易绕过出口管制,文件伪造端用户信息,通过中转港分批运出。 1986年,美国情报部门察觉异常,CIA报告直指东芝违反COCOM协议。国会听证会上,议员敲击木槌,传唤证人,细节层层揭开。1987年4月,里根总统签署行政命令,禁止东芝产品进口三年,罚款数亿美元。日本警方搜查东芝机械公司,两名高管被捕。公司内部调查显示,子公司经理签署秘密附约,欺瞒当局。全球市场,东芝出口锐减13.6%,损失逾3亿美元。这场丑闻,不仅打击了东芝信誉,还波及整个日本半导体链条。东芝的失足,凸显了地缘政治下,企业合规的脆弱性。 禁令风暴高峰,1987年6月,东芝在美国五十多家报纸刊登全版道歉广告,承认违规事实。国会草坪上,九位议员公开砸毁东芝收音机和电视机,碎片四溅,象征性惩罚震动业界。日本政府跟进,冻结东芝机械出口一年,价值超亿元。东芝董事会重组,解雇涉事高管,内部审计加强,但股价仍暴跌15%。交易大厅红灯闪烁,经纪人喊价声中,公司市值蒸发巨大。 美国海军测试声纳时,发现苏联潜艇安静异常,追溯源头直指这些机床。这起事件暴露了冷战时期技术管制的漏洞,东芝的角色虽属违规,却也反映出日本企业为开拓市场而冒险的普遍心态。禁令生效后,东芝美国子公司关门,员工打包文件,业务链条断裂。这样的连锁反应,让东芝从领军者沦为教训对象。企业如何在国际规则中求生,成为迫切课题。 早在七十年代初,稻盛和夫就在京瓷公司内部敲响警钟。1959年,他以27岁之龄创办京都陶瓷公司,后更名京瓷,从陶瓷部件起步,逐步涉足半导体封装。1973年内部集会,他强调欧美若中断技术转让,日本将面临断供风险。员工席间记录要点,他分发小册子,列出研发优先级。1976年,京瓷年会中,他将“保持谦虚努力工作”纳入管理口号,提醒团队自力更生。 1979年演讲,他指出技术开发时机至关重要,必须抢先布局。京瓷随之投资精细陶瓷和太阳能电池,工人浇铸硅锭,切割薄片。八十年代,京瓷芯片封装技术领先,产品销往欧美,避免地缘风险。稻盛的预见源于对产业脉络的洞察,他推动阿米巴式分权管理,从小团队自治起步,公司从28人扩展到上万规模,从未亏损。穿越石油危机和日元升值,他的路径强调核心技术自控。这份早慧,不仅救赎了京瓷,还为日本企业提供了镜像。稻盛的举动,证明预见能转化为韧性。 东芝事件余波中,美日半导体协议于1986年9月签署。日本承诺监控DRAM出口,开放本土市场,美国份额目标20%。协议生效,日本出口限额严格,价格上调但销量腰斩。美国企业如英特尔重获8成市场,日本半导体巨头工厂闲置,工人转岗。 1992年,美国份额超20%,2000年达30%以上。日本份额从1986年的不足10%逐步下滑,至九十年代中,美国重夺领导。协议虽缓解贸易失衡,却加剧日本产业调整压力,东芝半导体部门收缩,整体业绩滑坡。三十八年过去,日本芯片份额徘徊10%左右,未能重振。这样的转变,源于协议的结构性影响,日本企业被迫多元化,但核心竞争力流失。协议的墨迹下,藏着长远回响,企业自立成为共识。

枪托

小鬼子的问题根本不是技术封锁,而是没有国家主权。