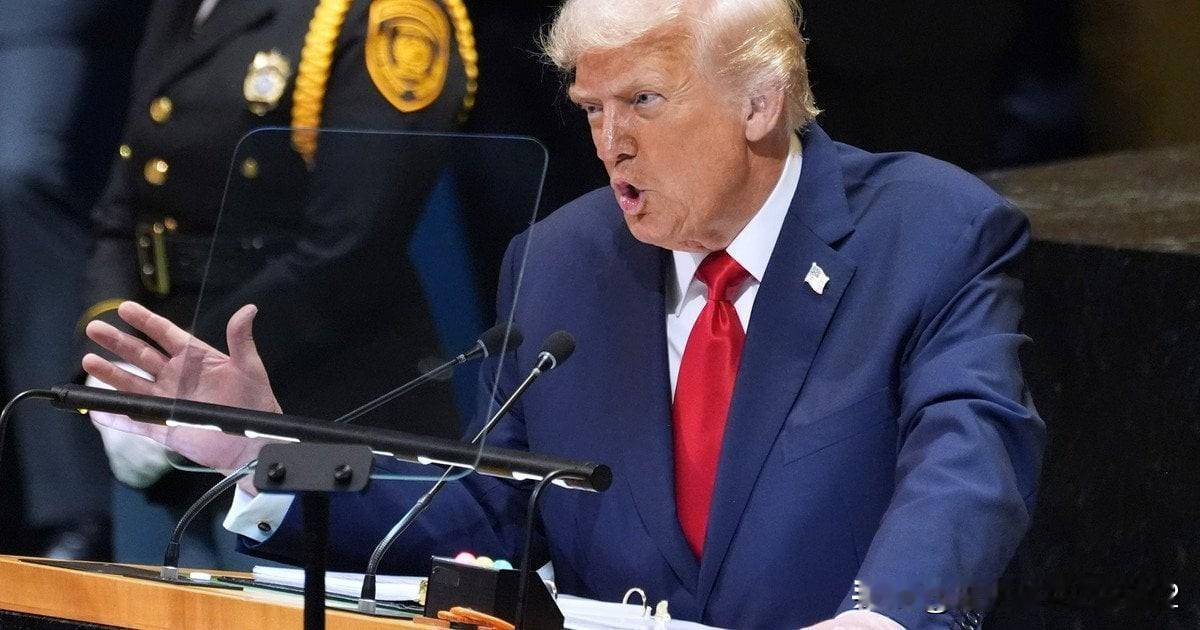

俄罗斯与东方大国达成30年能源战略合作协议,俄罗斯将通过“西伯利亚-2”(即“西伯利亚力量2号”)天然气管道向东方大国市场输送500亿立方米天然气,价格低于对欧洲供应价。 2014年克里米亚危机后,俄罗斯与欧洲的能源关系急转直下。欧盟计划到2027年彻底淘汰俄罗斯天然气,而俄罗斯对欧管道气出口量已从2021年的1550亿立方米暴跌至2024年的不足400亿立方米。 与此同时,中国能源需求持续增长,2024年天然气消费量突破4200亿立方米,对外依存度仍高达42%。当俄罗斯急需为西西伯利亚的巨量天然气寻找新买家时,中国这个全球最大能源进口国的需求,成了天然的契合点。 项目推进并非一帆风顺。最初规划的“阿尔泰线路”因地质复杂、施工难度大被搁置,转而选择经蒙古国过境的方案后,又陷入三方利益博弈:俄罗斯希望提高气价以弥补欧洲市场损失,中国坚持成本控制以确保能源经济性,蒙古国则试图在过境费和就业机会上争取更多份额。 2022年蒙古国总理宣布项目2024年开工,但直到2025年9月,三国才在多轮谈判后达成妥协——俄罗斯以低于欧洲市场的价格锁定长期订单,中国获得稳定气源,蒙古国则通过管道建设获得每年数亿美元的过境收入,并创造数千个就业岗位。 这条全长2600公里的管道,起点是俄罗斯西西伯利亚平原的乌连戈伊气田。这片位于北极圈附近的“极地气田”,已探明储量达8.06万亿立方米,占俄罗斯天然气总量的三分之二。 管道将穿越蒙古国东部,最终接入中国华北地区的管网。设计上,它不仅与现有的“西伯利亚力量1号”管道形成互补,更通过增量协议将1号管道的年输气量从380亿立方米提升至440亿立方米,远东线路从100亿立方米增至120亿立方米。三者叠加后,中国从俄罗斯获得的管道天然气总量将突破1060亿立方米/年,相当于2024年全国消费量的四分之一。 价格优势是这项合作的关键。俄罗斯天然气工业股份公司总裁米勒明确表示,由于运输距离更短且采用欧元结算,对华供应价格将“客观上低于欧洲”。 这一表述背后,是俄罗斯摆脱美元体系、构建独立金融结算网络的战略意图。对中国而言,低价气源不仅降低了工业和居民用气成本,更在能源结构转型中提供了稳定支撑——2024年中国清洁能源消费比重已升至26.4%,但煤炭仍占53.2%,天然气作为过渡能源的角色愈发重要。 地缘政治的考量同样深刻。当泽连斯基在2025年9月联合国大会上指责“没有中国,俄罗斯什么也不是”时,中俄用实际行动回应了这种离间:就在同一天,莫斯科宣布签署这项30年大单。 这种默契背后,是双方对全球能源格局变化的清醒认知——欧洲试图通过能源制裁削弱俄罗斯,结果却推高了自身气价;美国借机扩大对欧液化天然气出口,但高昂的运输成本让欧洲工业苦不堪言。相比之下,中俄的管道合作以稳定供应和合理价格,重构了亚洲能源市场的新秩序。 对于普通民众而言,这项合作的影响或许会体现在日常生活的细节中:北方冬季的供暖更稳定,工厂的用气成本降低,甚至未来家庭用气的价格也可能因供应充足而更具竞争力。 而从宏观层面看,它标志着中国能源安全战略的重大突破——当全球能源市场因地缘冲突波动时,中国通过多元化布局,将能源命脉牢牢掌握在自己手中。 这场持续十年的能源博弈,最终以三方共赢收场。当乌连戈伊气田的天然气通过2600公里管道流向中国时,它输送的不仅是能源,更是一个多极化时代大国合作的生动样本。 大家是如何看待这场合作对全球能源格局的影响?欢迎在评论区分享你的观点。