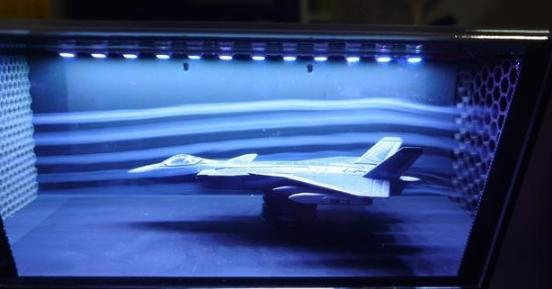

日本、意大利和英国宣布联合搞六代机,结果技术、资金、人才都齐了,却卡在风洞这关了,没风洞,机身设计再牛也飞不起来,风洞是航空的命根子,决定气动布局、隐身性能和超音速能力,没它验证,飞机可能半空散架。 风洞可不是个简单的“大号吹风机”,它是通过人工制造可控气流,来模拟真实飞行环境的实验设备,被行内人叫做航空的“真理之墙”。 飞机外形够不够流畅、隐身性能到底行不行、超音速飞行时稳不稳定,甚至会不会飞到半空散架,这些问题,都得在风洞里反复吹上成千上万次才能找到答案,没有风洞验证的设计,就像没打地基的高楼,看着再酷,也可能第一次突破音速就出问题。 而对六代机来说,风洞的要求更是上了好几个台阶,它不仅要模拟常规飞行,还得测试高超音速机动、全方位隐身(要同时躲过雷达、红外、可见光等多种探测),甚至还要考虑和无人机编队飞行时的气流干扰。 这种级别的风洞,全球掰着手指头数也没几个,基本都掌握在美国、中国、俄罗斯这些传统航空大国手里。 日、意、英这三家,在风洞问题上都各有各的难处,日本有一些中小型风洞,但不够大、不够快,测不了六代机全尺寸模型,意大利的风洞更擅长测试客机,英国过去有家底,但这些年不少设施老化了,三家本想“拼单”解决问题,但风洞这玩意儿,可不是简单拼起来就能用的。 更麻烦的是,风洞往往涉及国家安全,各国对自家高端风洞看得紧,不太愿意给别人用,就算GCAP想找美国借,也得面对数据保密、技术泄露的担忧,而且费用高、还得排队。 依赖别人的风洞,就意味着每次改设计都得看人脸色,项目进度根本快不起来,这个困局说明了一个硬道理,在顶级航空领域,有些基础能力光靠钱和合作是买不来的,得靠几十年甚至更长时间的积累。 风洞能力的差距,说到底是一个国家航空工业整体实力的差距,一座先进风洞背后,是材料学、流体力学、测量技术、自动控制等一系列学科的长期沉淀,还有配套的高水平工程师和制造体系,美国、俄罗斯之所以能拥有顶级风洞,和它们冷战时期不计成本的投入直接相关。 GCAP的风洞难题,也暴露了现代高端装备合作的一个矛盾,表面上全球化合作很方便,但真到了核心环节,各自的家底是否厚实,一下子就见分晓,造六代机就像跑马拉松,风洞只是其中一道关,但考验的是你平时有没有认真练过基本功。 面对风洞瓶颈,GCAP联盟也不是完全没办法,比如,三家可以一起掏钱建新的风洞,虽然时间长,但能从根本上解决问题,或者大力发展“虚拟风洞”,用超级计算机模拟部分实验,再或者,拉上法国、德国这些有资源的国家深化合作,不过无论选哪条路,都需要三国拿出比现在更多的信任和决心。 GCAP项目在风洞上卡壳,表面看是技术保障问题,实际上却暴露了国际高端科技合作的一个典型矛盾,大家都想通过合作分担风险、降低成本,但真到了分享家底的时候,又难免各有各的算盘。 航空史上成功的合作项目,比如空客,往往始于明确的需求互补和牢固的政治经济联盟,而GCAP这三国,虽然同属一个阵营,但具体利益并不完全一致。 英国更关注北约,日本紧盯印太,各国对技术出口的管制标准、对项目主导权的期望也各不相同,风洞这个既敏感又关键的环节,正好把这些问题放大了。 这个案例给我们提了个醒,未来的高端装备合作,可能需要更灵活的模式,比如,可以共同出资建设关键设施(像风洞),但交给中立的第三方管理,确保大家都能公平使用,或者采用“模块化”分工,各国深耕自己最擅长的部分(日本搞航电、英国攻发动机),最后再拼起来,减少被单一环节卡脖子的风险。 更重要的是,它告诉所有想在高端制造领域有所作为的国家,工业能力没有捷径可走,像风洞这样的核心设施,就像互联网的根服务器,没法靠租或买来解决。 在拥抱合作的同时,坚持对核心能力的长期投入,才是应对未来挑战的根本,GCAP能否闯过风洞这一关,不仅关乎一架飞机能否上天,更是在测试21世纪复杂科技合作到底能走多远。