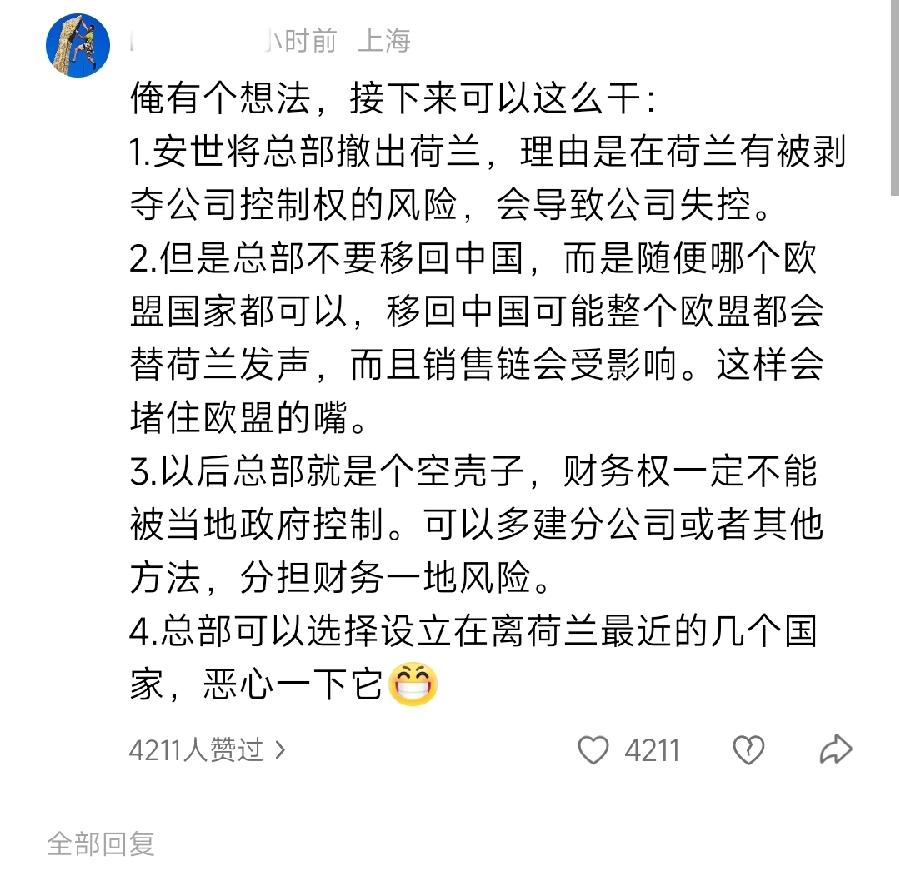

1966年,中国忍痛用4吨黄金买了荷兰的一艘过时挖泥船,可半个世纪过去以后,国外居然反而重金向中国购买这艘船,但商务部只说了一句:对不起,我们只租不卖! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 上世纪六十年代,中国正处在百废待兴的阶段,国家要建设港口,发展海运,可眼前最大的麻烦是天津港的淤泥,航道不畅,船进不来货出不去,北方枢纽的作用就打了折扣,可那个时候,国内连像样的挖泥船都造不出来,只能靠人力去清理泥沙,一天的工作量还远远不够填补需要,为了缓解困局,中国咬牙拿出170万英镑的外汇,折算下来大约是4吨黄金,去荷兰买回一艘已经退役的耙吸式挖泥船,这艘船后来取名“津航浚102轮”。 这笔买卖对新中国来说绝不是小花销,当时国家财政紧张,能拿出的外汇有限,几乎是把国库里四分之一的底子都掏了出来,可更令人心里难受的,是这笔钱换来的其实是一艘技术落伍的旧船,不仅性能一般,后续使用的成本也高得让人头疼,关键部位全部被严丝合缝地封起来,中国工程师只能在远处看着外国专家操作,每天就好像守着个“移动的秘密舱”,零件坏了也不能自己修,必须从欧洲订购,等上两三个月才到货,连最普通的擦机布都不能本地替代,时间拖延,燃料消耗大,效率又低,这让许多工程因为等船而搁置,久而久之,人们心里那股憋屈感越积越深。 靠别人永远受制于人,这是当时很多技术人员在心里得出的结论,船能跑,可国家的发展不能一直卡在别人设的门槛上,于是,在上世纪七十年代,国家拍板要走自主研发的道路,那时的条件极其简陋,没有图纸,没有现成样件,只能靠自己硬琢磨,江南造船厂的一批技术人员干脆用肥皂水做零件比例模型,一点点去试,有人趴在甲板上用卡尺重复测量,每一毫米都不敢出错,手绘图纸堆满了房间,累计超过十几万张,过程里失败不断,可就是在这种坚持下,1982年国产第一艘绞吸式挖泥船“劲松号”终于建成。 “劲松号”的效率与国外先进船只比起来并不算高,但它是从无到有的突破,更重要的是,这艘船不再需要外国专家来照看,维护成本大大降低,对技术人员来说,这意味着终于拥有了自己的起点,从那之后,中国造船业在挖泥领域算是真正打开了大门。 时间很快来到新世纪,2006年,第一艘拥有自主知识产权的自航绞吸式挖泥船“天狮号”下水,它能每小时处理三千立方米泥沙,虽然在世界范围内不是顶尖,但这一步意味着关键技术真正掌握在自己手里,几年之后,体量更大的“天鲸号”问世,这艘127米长的巨船一小时能挖出超过四千立方米泥沙,已经具备在复杂海况中工作的能力,并在南海等地承担了岛礁建设的任务,有人形容,它像是把施工效率提升到一个全新的层次,让浩大的工程进度大幅提前。 真正让中国挖泥船名声大噪的,是2017年下水的“天鲲号”,这艘船全长140米,作业效率极高,每小时能处理六千立方米,相当于在一小时内,把一个整片足球场挖掘一米深,它不仅能对付泥沙,还能绞碎坚硬的岩石,最远输送距离超过十五公里,全电力驱动,还配备智能化控制系统,能连续作业,再加上耐磨材料与节能电机的应用,它在能耗和寿命上也比同类进口船更具优势,可以说,这艘船不仅改变了国内的施工模式,也让世界认识到中国在挖泥设备上的突飞猛进。 从技术受制于人,到拥有了国际领先的旗舰,中国只用了短短几十年,更令人印象深刻的,是态度的巨大反转,过去是中国四处奔走求船,如今国外公司排着队想买,却被明确告知——只租不卖,2017年以后,大型挖泥船被列入出口限制清单,之所以这样做,和经济利益无关,而是因为这种装备早已超越了普通工程机械的范畴,它直接涉及国家主权,关乎能否在关键水域有效开展建设和维护岛礁。 在这一点上,中国的态度无比坚定,曾经受过技术封锁的痛,自然明白一旦核心能力落到他人手中,后果将难以估量,尤其在南海问题复杂的背景下,如果先进挖泥船设备被别的国家掌握,很可能会被用来强化他们非法的存在,这对中国来说无疑是不可接受的,反过来看,正是因为中国拥有自主技术,才有底气在关键时刻利用这些装备巩固海疆,建设机场、港口等基础设施,有效维护合法权益,这是一种战略意义远大于经济意义的选择。 除了在维护主权上的价值,中国的挖泥船也不断参与国际工程,例如在东欧某港口的清淤任务中,中国团队提前完成了工作,还节约了大量成本,这说明中国不只是把船造出来,更能用它们带来可靠的效率和质量,这样一来,中国在世界疏浚市场里的地位也逐渐提升,今天,全球不少重大港口工程,都希望能引进来自中国的船舶或技术支持。 信息来源:环球聚焦《中国造岛神器:从四吨黄金买二手货,到世界第一限制出口》