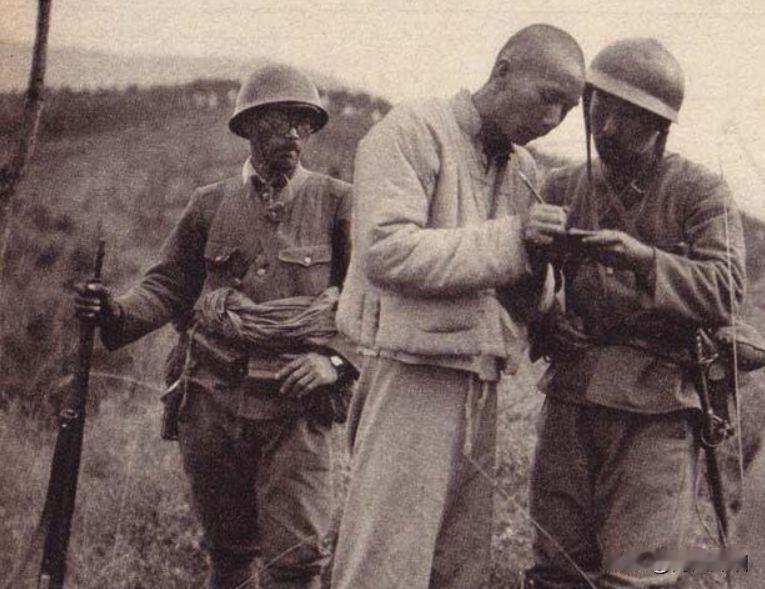

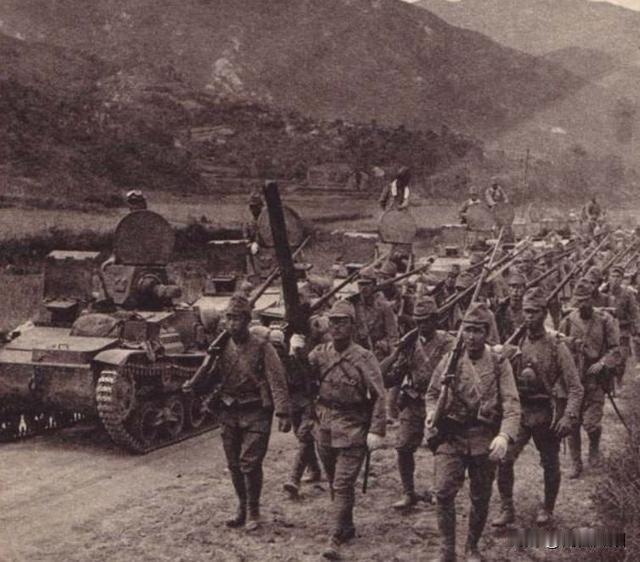

如果当年张学良在东北顶住日军的进攻,关内将赢得更多的时间。 九一八事变的军力对比,确实存在这种悬殊,但历史的走向却并非如此。 东北军在兵力上占据绝对优势,当时驻守东北的东北军约有16.5万人,而日本关东军仅有2.4万人。 数字对比更加鲜明,整个东北边防军计有步兵旅29个、骑兵旅8个、炮兵旅3个,总共约26万人。 关东军虽然装备精良训练有素,但兵力严重不足,需要从朝鲜和日本本土紧急调兵。 这种悬殊的兵力对比让人觉得不可思议,一万多人的关东军竟然敢于挑战三十万东北军。 张学良当晚正在北平看戏,接到参谋长荣臻的紧急电话后,指示"尊重国联和平宗旨,避免冲突"。 荣臻随即将不抵抗命令转达给第七旅旅长王以哲,东北军被要求即使被缴械占营房也要听之任之。 张学良后来解释说,如以一时之愤进行抵抗,必孤军作战,后援不继,结果可能全军玉碎。 这个决策听起来很理性,结果却是整个东北的沦陷。 东北军的主力部队严格执行了不抵抗命令,面对日军的突然袭击选择了退让。 沈阳北大营的守军在日军炮轰下撤出营房,没有进行有组织的抵抗。 不过东北军中也有例外,一些部队选择了自发抵抗。 长春宽城子战斗和南岭战斗都出现了激烈交火,但规模有限。 最著名的抵抗行动是马占山在黑龙江的江桥抗战。 马占山组织江桥抗战,被认为是中国抗日战争中针对日本侵略的抗战第一枪。 这场战斗让全国为之振奋,证明了中国军队并非不堪一击。 张学良对马占山的支持却很有限,仅仅是电令"饬死勿退却",自己按兵不动。 马占山孤军奋战,最终因为缺乏援助而被迫撤退。 锦州成为东北军最后的重要据点,这里是榆关屏障,兵家必争之地。 东北军公署和辽宁省政府迁至锦州,试图在这里组织抵抗。 张学良最终还是选择了主动撤出锦州,导致东三省彻底沦入敌手。 这个决定让很多人难以理解,放弃了阻挡日军进入华北的最后屏障。 东北军主力部队全部撤入关内,丢失了整个东北地区。 从军事角度看,东北军确实有能力与关东军一战。 装备虽然不如日军精良,兵力优势明显,熟悉地形,还有民众支持。 关东军兵力分散,补给线漫长,如果遇到顽强抵抗很难快速占领全境。 问题在于当时的政治环境和战略考量。 张学良担心孤军作战会导致全军覆没,希望通过国际调解解决争端。 这种想法在当时看来并非完全没有道理,国联确实在调查此事。 日本人显然没有通过外交途径解决问题的意图。 关东军的行动计划早就制定好了,九一八只是一个借口。 即使没有柳条湖爆炸,日军也会找其他理由发动进攻。 不抵抗政策的后果是严重的,不仅丢失了东北,还给了日军继续南进的跳板。 如果当时东北军选择抵抗,至少可以拖延日军的进攻步伐。 即使最终失败,也能为关内的防务争取更多时间。 而且抵抗行动会激发全国的抗日情绪,提前唤醒民族意识。 总之九一八事变确实是一个重要的转折点。 张学良的选择影响了整个抗日战争的进程,这个责任确实很重。 不过单纯谴责个人决策也不够客观,当时的国际国内形势都很复杂。 国民政府忙于内战,无暇顾及东北,这也是张学良犹豫的原因之一。 最终的结果是东北沦陷,中华民族开始了长达十四年的抗日战争。 这段历史告诉我们,面对侵略绝不能抱有幻想,只有坚决抵抗才能保卫家园。