制裁汉奸张学成

1931年的辽西,霜降比往年来得早。

十月底,大凌河两岸已见薄冰,芦苇荡里白花花一片,像谁撒了一把盐。黄显声带着十几骑从盘山小道斜插过来,马鼻子喷出的热气在盔帽沿上结成霜花。

他们昼夜兼程,是要去高山子——北镇西南二十里的一处荒村,去终结一个人的性命,也去斩断一条被血脉包裹的毒藤。

那个人叫张学成,是张学良的堂弟,也是日本人封的“东北自卫军总司令”。

黄显声心里清楚,这一枪下去,打的不仅是汉奸,更是张家的脸面,是整个辽西义勇军头顶上那层剪不断理还乱的网。

张学成的身世说来并不复杂,却自带乱世里所有荒诞的戏剧光。

他的父亲张作孚是张作霖的二哥,早年给县衙当“捕盗营”队官,死在剿匪枪声里,留下孤儿寡母。张作霖感念手足情,把侄儿送进奉天小学堂,又送到天津日本租界里的“同文书院”学日语。

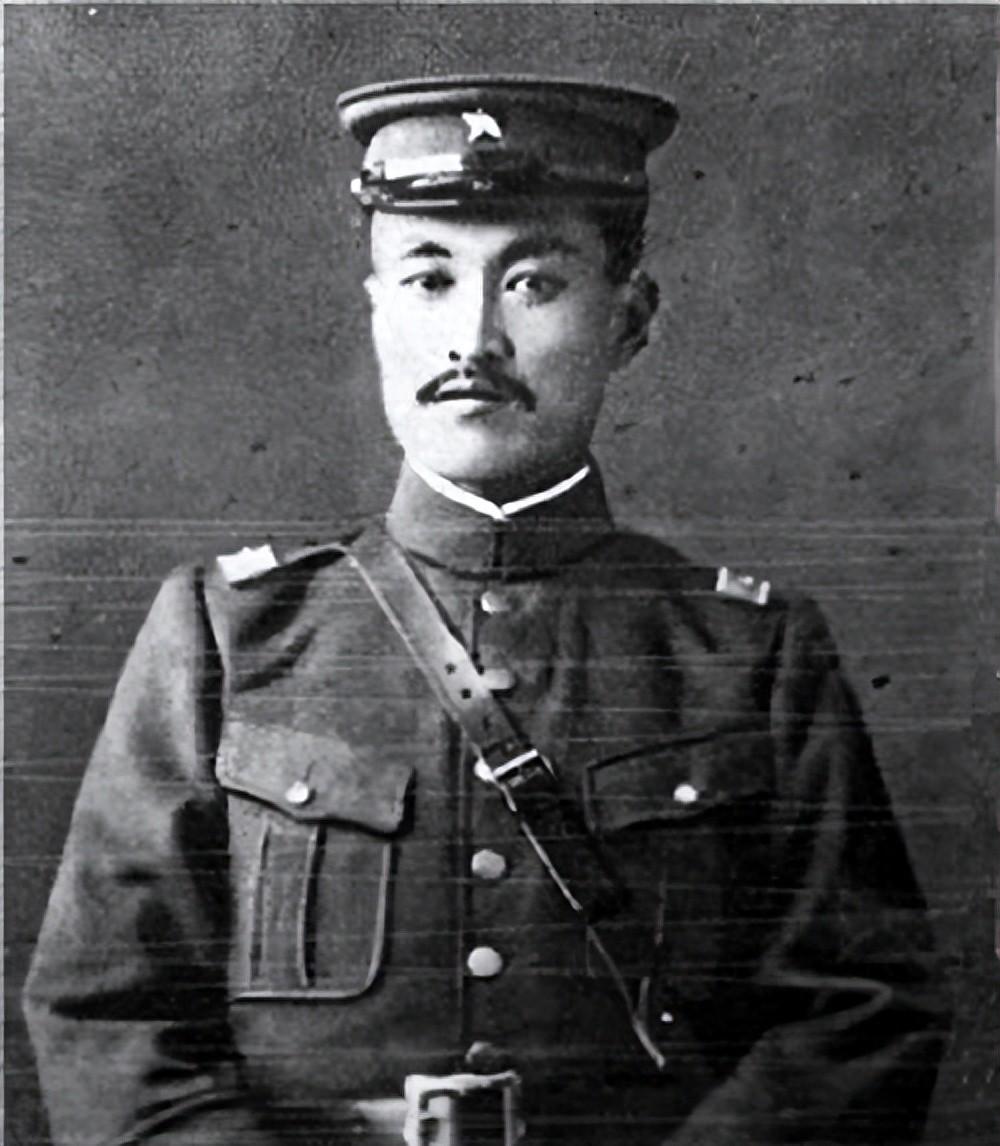

十八岁那年,张学成披着一身呢子校服,登上开往神户的轮船,成了日本陆军士官学校中华队第二十三期生。步兵操典、测绘学、马匹卫生学,门门成绩中上,剑道却狠辣,曾在校内比赛里劈断过对手的木剑。

毕业回国,正赶上张宗昌在直鲁联军里扩编,一纸委任状下来,张学成当了第七十师师长,驻潍坊,领四千兵,吃山东的粮,穿山东的饷,也学会山东的豪赌——一夜输光半年军饷,眼都不眨。

1928年张宗昌兵败下野,张学成带着残部退回关外,把军旗卷了卷,塞进马褡子,回沈阳向堂哥“少帅”报到。

张学良给他安排了一个“东北边防军副官处”高参的闲职,月俸三百大洋,上班喝茶看报,下班听戏遛鸟。若故事到此为止,他不过是个败军之将、纨绔子弟,可在1931年9月19日之后,一切都像脱轨的列车,朝着黑不见底的深渊冲去。

9月19日清晨,沈阳小西门外的枪声稀稀落落,日本关东军已占北大营。

张学成站在帅府东厢房,听见远处传来坦克碾压石板的咔咔声,像巨兽在咀嚼骨头。他本来随机关准备撤进关内,可关东军特务机关长土肥原贤二派人送来一封信:黄呢制服、少将领章,外带一张十万元的支票,只要他肯留下来“维持地方治安”。

那天夜里,张学成在沈阳商埠地的“满铁”公所里踱了一宿,地板被他踩得咯吱响。天亮时,他让副官把支票兑成日元,又让人找来一面红蓝白黑满地黄的旗子——那是伪满洲国还没成立、土肥原事先替他画好的“国旗”。

十月初,他带着两百多号散兵、三十匹马、两挺捷克式,打着“东北自卫军总司令”的旗号,出现在黑山新立屯。

消息像野火一样窜开:官军来了、张家二少爷来了!

不到一个月,他收编了“老北风”“四海”“东山好”十几股胡子,人马滚到三千,枪声从绕阳河一直响到医巫闾山脚下。

日本人给他运来大米、罐头、子弹,也给他派来顾问——一个矮墩墩的陆军大尉,叫佐藤敬一,眼镜片厚得像啤酒瓶底。

张学成每天听佐藤讲“王道乐土”,晚上则搂着新纳的六姨太抽大烟。

烟雾缭绕里,他觉得自己又成了师长,甚至比师长更大——师长要听张学良的,而张学良如今远在北平,山海关外,他张学成就是“满洲国”的开国元勋。

可他没想到,北镇、黑山一带的义勇军并不买账。

老北风原本答应“合伙”,一听要挂“伪国旗”,当场翻脸,带着三百人又拉出去;另一股“东山好”更绝,夜里摸进他的军需库,扛走两箱手榴弹,还顺手把马厩点着。

火光冲天,张学成穿着裤衩、抱着佩枪跑出来,气得朝夜空扫了一梭子,大骂“胡子就是胡子,永远上不了台面”。他下令通缉“东山好”,却不知道自己脚下的地,正在一寸寸裂开。

裂开的缝隙里,最先探出头来的是黄显声。

黄显声那时是辽宁省警务处长兼义勇军总司令,驻锦州,手下有公安骑兵总队、辽西各县民团,还有从沈阳撤出来的警察,加起来一万多人。

十月底,他在锦州召开军事会议,指着墙上的地图说:“张学成这股伪军,卡在辽西走廊腰眼上,日军打过来,他就是钉子;我们要打过去,他就是门槛。必须拔掉。”

可话音未落,会场就炸了锅。有人嘀咕:“那是少帅的堂弟!”

“张家的事,外人不好插手吧?”

黄显声没吭声,只把铅笔往桌上一扔,铅笔断成两截。

第二天,他带两名副官,悄悄登上开往北平的列车。

北平西城张府的客厅里,炭火噼啪。

张学良靠在沙发上,脸色苍白,手里攥着一张《大公报》,头版正是张学成在黑山挂“伪国旗”的照片。

黄显声立正,把辽西局势、日军动向、义勇军苦衷一口气讲完,最后补了一句:

“少帅,您家的事,我不好做主,可国家的事,不能不做。”

张学良沉默半晌,只问一句:“你有把握?”

黄显声答:“给我十天。”

张学良走到书桌前,提笔写下“就地正法”。

写罢,他回身把纸递给黄显声,手却停在半空,像是突然失了力气。

黄显声接过纸条,看见那行字下面洇开一滴墨,像极了一滴泪。

十一月十八日,黄昏,高山子外围的玉米地早已收割完毕,只剩齐腰高的茬子,在风里沙沙响。

黄显声带着公安骑兵第二、三总队共八百人,从东南、西南两路摸进村子。

战前动员只有一句话:“不抓俘虏,格杀勿论。”

他很清楚,如果抓了张学成的活口,闹不好又要被拎不清的少帅保下来了。

张学成的伪军白天刚收了摊,把岗哨换成穿便衣的土匪,自己跟佐藤在大院里烤火喝酒。

枪声响起时,张学成拔枪冲到院门口,看见月光下骑兵像一堵墙压过来,马刀闪着寒光。

他扭头就往北跑,跑出不到半里,被一匹青马截住,随后而来的骑兵们的火把照出一张方脸——黄显声。

张学成喘着粗气,喊:“显声兄,我投降!我投降!我可是汉卿的兄弟啊!你带我去见少帅!”

黄显声没答话,只抬手一枪。

第二天清晨,黄显声发出一封简短电文:“叛逆已除,义勇军誓死抗战。”

张学良收到后,回电也极短:“知道了,望继续杀敌。”

没有嘉奖,只有公事公办的冷峻。

黄显声将军一生开过很多枪,而那一颗子弹,则替一个民族、也替一个家族,完成了最正义的审判。