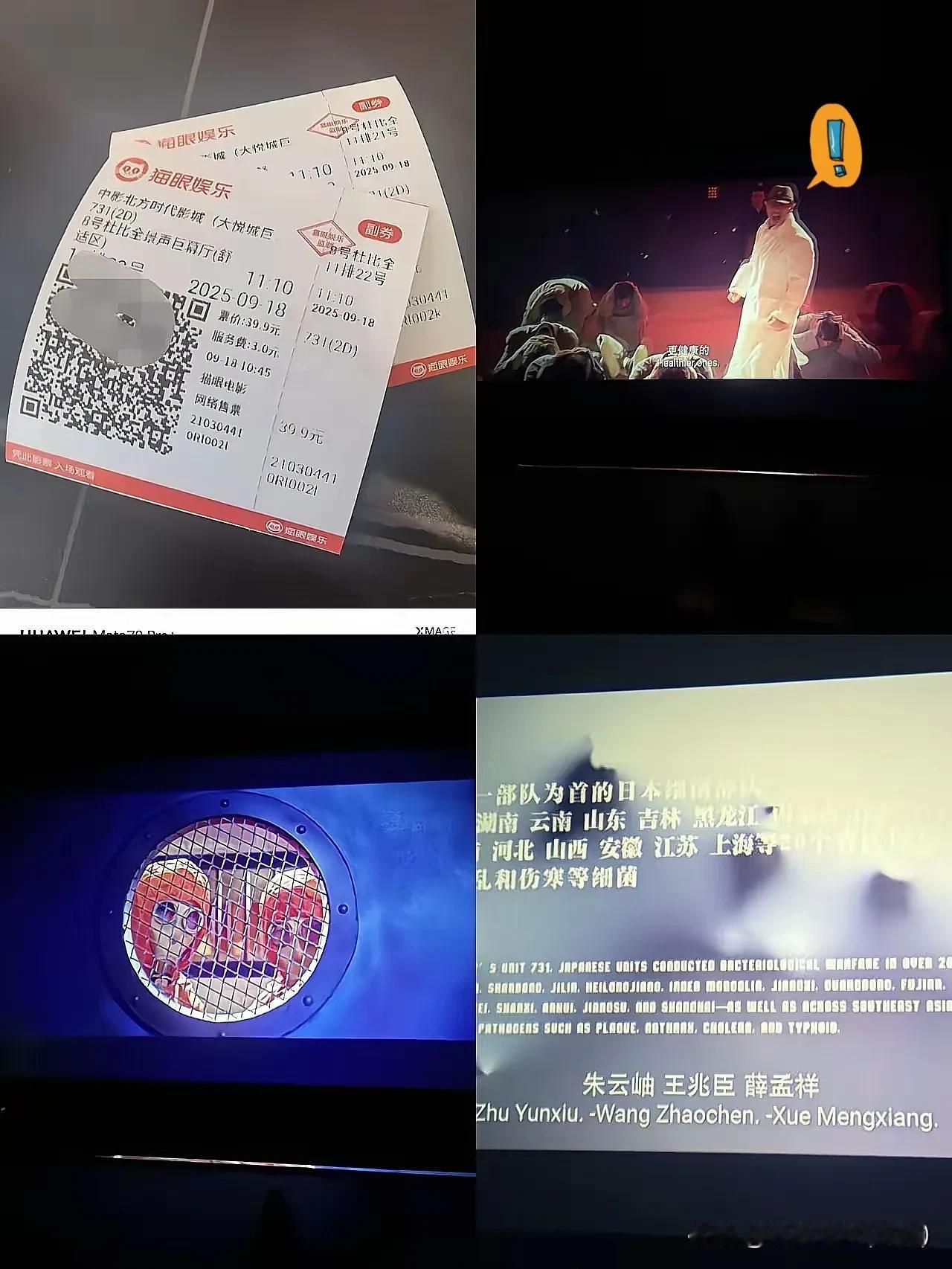

我去看了《731》! 发现和网上传的一点也不一样, 恐怖镜头不多,看着不像一部电影,而像一部纪录片? 看之前我一直以为血腥镜头会非常多,心里有点怕,没想到残暴画面不多,还有一些搞笑场景,电影整体表现得比较克制,更着重于叙事,还刻画了一场“反抗”的戏,给人一些想象? 开场十分钟,我攥着的纸巾就没派上用场。预想中的断肢、血泊都没出现,镜头对准的是实验室墙上的钟表——秒针咔哒咔哒走,像在给每个生命倒计时。有个场景印象特深:实验员给“马路大”(731部队对受害者的称呼)量身高,尺子刚碰到头顶,那人突然咳了口血,染红了白大褂。没有嘶吼,没有特写,就这么安安静静的,却比任何血腥画面都让人心里发紧。 所谓的“搞笑场景”,现在想起来更像刀尖上的糖。几个被抓的学生在牢房里比谁能憋气更久,输的人要表演学狗叫。镜头扫过他们青紫的嘴唇,扫过铁栏外看守的皮靴,那点短暂的笑声里,全是对活下去的渴望。散场后听见有人议论“这也能笑?”,可我懂,那不是真的开心,是绝境里被逼出来的一点韧性,像石缝里的草,看着弱,却在拼命扎根。 “反抗”那场戏,拍得像首无声的诗。没有枪林弹雨,是几个受害者趁看守换岗,悄悄把实验数据抄在衣角上。有个老人手抖得厉害,钢笔水晕开了字迹,旁边的年轻人凑过去,用指甲在布上划重点。最后数据没送出去,他们被拖走时,没人喊口号,就那么挺直了背。黑暗里,我听见邻座的小伙子吸了下鼻子,他大概也懂,有些反抗不用喊出来,沉默的坚持本身就是力量。 这种“克制”,比刻意渲染残暴更有杀伤力。电影里有本实验日志,镜头一页页翻过,“活体解剖”“冻伤实验”这些字冷得像冰,可导演没让我们看实验过程,只给了个受害者家属在门外等待的背影——她手里攥着件小棉袄,从天亮等到天黑,棉袄上的补丁被风吹得直晃。这种留白太狠了,让观众自己往里面填画面,填着填着就红了眼。 有人说“不够震撼”,觉得没把731的罪恶拍透。可我倒觉得,这正是导演的聪明之处。真正的恐怖从不是血肉横飞,是那些习以为常的残忍——实验员在食堂讨论“今天的标本新鲜”,护士给受害者打针时哼着小曲,孩子们被当成“材料”还在问“什么时候能回家”。这些日常化的罪恶,比刻意设计的血腥更让人不寒而栗,因为它让你明白,恶魔从来不是青面獠牙的样子,可能就藏在一句“例行公事”里。 走出影院时,夕阳把影子拉得很长。有个妈妈在给孩子讲“马路大”的意思,孩子仰着头问“他们做错了什么呀”,妈妈没说话,只是摸了摸他的头。我突然懂了电影为什么这么拍——它不想让我们只记住仇恨,更想让我们看见,那些受害者也曾是和我们一样的普通人,会笑,会怕,会为了活下去拼尽全力。 那些觉得“不够刺激”的观众,或许没明白,《731》的重量从不在画面里,在每个走出影院后,愿意多问一句“后来呢”的人心里。它像块石头投进水里,涟漪慢慢散开,让更多人想起那些被遗忘的名字,这就够了。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。