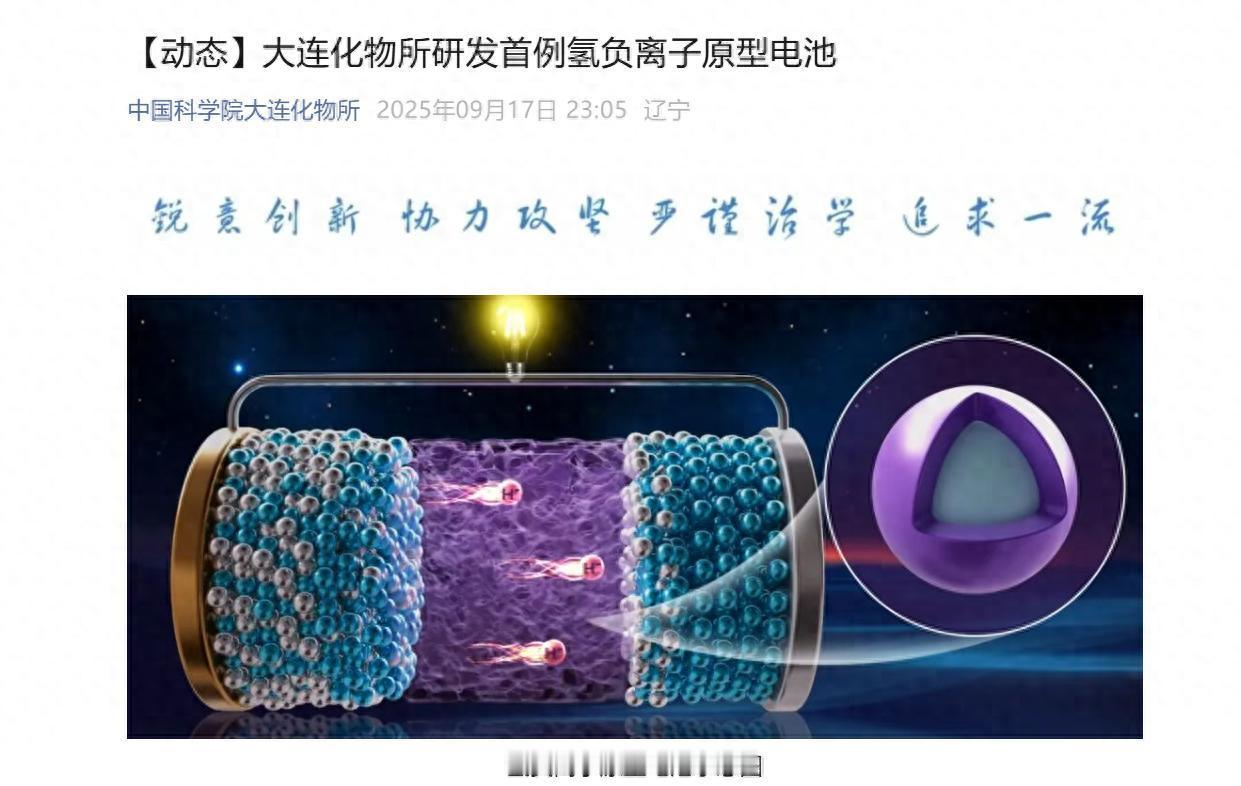

好消息! 特大好消息!! 9月18日,一个让中国科研界振奋的消息传来:国家科学院大连化学物理研究所正式宣布,成功研制出全球首例以氢负离子为基础的原型电池。 这项成果不仅登上了国际顶尖期刊《自然》,更让不少关注新能源的人激动不已。同一天,日本媒体纷纷报道这一消息,用“中国在新能源赛道又领跑了”来形容这次突破带来的震动。 可能有人会问,不就是一款新电池吗?但只要想想冬天电动车续航突然“腰斩”的无奈,或者充电时担心电池安全的焦虑,就知道这项技术突破有多实在。 我们平时用的锂电池,不仅冬天怕冷、夏天怕热,还得依赖进口的锂和钴资源,价格像坐过山车一样不稳定。而氢负离子电池的出现,恰恰能解决这些老大难问题。 这款新电池的核心秘密,在于它用氢负离子代替了锂离子来传递能量。就像给氢负离子开了条“绿色通道”,让它们在正负极之间顺畅穿梭,同时又给捣乱的电子“踩了刹车”,不让能量白白浪费。 这个听起来简单的原理,科学家们却花了七年时间才攻克。大连化物所的团队从2018年就开始钻研氢负离子传导技术,直到2023年才找到关键办法,用氢化钡薄层包裹住三氢化铈,做出了一种核壳结构的复合氢化物。 这种材料能在室温下让氢负离子快速移动,又不会让电子乱跑,终于让氢负离子电池从理论变成了现实。 为什么说这项突破特别不容易?因为氢负离子活性太高,很容易和其他物质发生反应,之前全球科学家试了很多年都没能解决这个问题。 大连化物所的团队独创的“晶格畸变抑制电子电导”策略,就像给电池加了道安全门,既保证了能量传输效率,又解决了稳定性难题。 并且整个材料体系都是我们自主设计的,从负极的稀土氢化物到正极的储氢材料,都已经申请了专利,不用担心被“卡脖子”。 支撑这项研究的,不仅有科研人员的坚守,还有国家政策的持续支持。国家自然科学基金委员会、中国科学院以及辽宁省科技厅都为这个项目提供了资助。 这种“基础研究+政策扶持”的模式,让科研团队能沉下心来做长期攻关,不用急着追求短期成果。这也是我们能在新能源领域不断突破的重要原因。 对比一下国际同行的进展,更能看出这次突破的分量。日本、欧盟的实验室早在五年前就开始研究氢负离子电池,但一直停留在理论阶段。 而我们的团队不仅做出了原型电池,还在青岛建好了中试生产线,正在从实验室的克级制备向实用化的公斤级量产迈进。 这种从科研到产业的高效转化,让不少国外企业都投来关注的目光,德国一家汽车巨头已经派代表团来洽谈合作了。 可能有人最关心的是,这项技术到底能给生活带来什么变化?最直接的就是电动车续航问题。现在的锂电池,理论上能跑500公里的车,冬天可能只能跑200多公里。 而氢负离子电池的能量密度比锂电池高出不少,同样大小的电池,未来电动车可能轻松跑上1000公里,冬天也不用担心续航“缩水”。 而且它的安全性大幅提升,就算遇到碰撞或者高温,也不容易发生起火爆炸的危险。 对于普通家庭来说,未来的电费可能也会更便宜。现在的储能设备要么成本太高,要么安全性堪忧,而氢负离子电池如果能大规模应用,居民楼的储能成本可能会降低不少。 想象一下,家里装的太阳能板发的电,能用更安全、更便宜的电池存起来,晚上用电就不用依赖电网了。 当然,我们也得客观看待这项新技术。目前这款原型电池还处于研发阶段,距离真正走进生活还有一段路要走。 现在它的成本大概是普通锂电池的2-3倍,而且充放电循环次数还不够多,需要进一步优化。不过科研团队已经有了明确的计划,预计三年左右就能把成本降到可以商业化的水平。 就像当年锂电池从实验室走向市场用了不少时间,氢负离子电池也需要耐心和持续的投入。 这项技术的突破,背后是科研人员七年的坚守。从2018年启动研究,到2023年找到关键材料,再到2025年做出原型电池并成功点亮LED灯,每一步都凝结着团队的心血。 实验数据显示,这款电池正极首次放电容量高达984毫安时/克,经过20次充放电循环后,仍能保持402毫安时/克的容量,这些成果让国际同行都为之赞叹。 对于关心环保的人来说,氢负离子电池还有一个隐藏优势:它用的材料在地球上储量丰富,不像锂和钴那样稀缺。 这意味着未来不仅电池成本可能降低,还能减少对特定矿产资源的依赖,对环境也更友好。这对于实现“双碳”目标来说,无疑是个好消息。 这项技术突破带来的影响可能比我们想象的更广泛。除了电动车,它还能用于电网储能、移动电源甚至特种电源等领域。 想象一下,未来家里的储能设备更安全、更便宜,无人机能飞得更远,偏远地区的供电也能更稳定,这些都可能因为氢负离子电池的普及而实现。 当然现在说这些还太早,但9月18日这个特殊的日子里传来的这个好消息,确实让我们看到了中国科研的实力和潜力。

林小琳吴必吟

一个比亚迪电池都几十万了,这个不用几百万

我的大辉

这文章泄密了吧