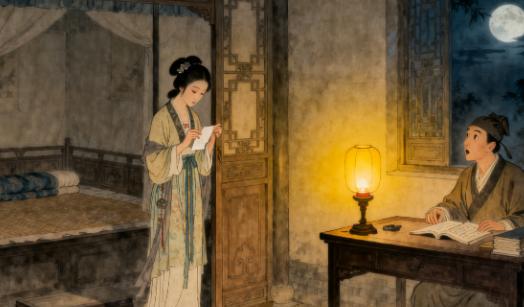

明成化年,王华因参加会试借宿一富翁家中,富翁年高无子,晚上便让一美貌小妾去求王华,小妾拿出一张纸条,上写:欲求人间种。 1481年,浙江余姚书生王华赴京赶考,途中遇雨,借宿于当地一位富绅宅邸。 当夜,竟然有一位眼角含泪的年轻女子步入王华客房,递上一纸素笺,上书四字:“欲求人间种”。 这简短五字,彻底把这位一心向学的举子整懵了! 王华,字德辉,号实庵,出身书香门第。 父亲王伦为乡里塾师,一生清贫自守,以教书育人为业,尤重子弟品德修养,常训诫王华“做人先立德,做事先立身”。 王华自幼聪颖好学,在书卷中成长,尤精经史,志在科举,以光耀门楣、报效朝廷为毕生追求。 早年,他便以“正人君子”闻名乡里。 曾有一轶事广为流传。 友人邀他赴湖心亭诗会,席间招歌妓助兴,众人放浪形骸,唯王华正襟危坐,目不斜视。 友人戏谑,故意将他灌醉,留二妓相伴。 王华夜半酒醒,惊见身旁女子,竟不顾夜深水寒,破窗跃入湖中而遁。 恪守礼法、不近女色之名遂不胫而走。 此次赴京参加会试,正是他十年寒窗,志在必得的关键时刻。 借宿之家主人,乃当地年逾五旬的富绅。 虽家资万贯,却有一桩心病缠绕多年。 膝下无子,香火无继。 眼见王华气宇轩昂,学识渊博,且正值壮年,富绅竟萌生借“良种”以续香火的荒唐念头。 他不敢明言,遂遣家中最为貌美的一位小妾,趁夜携字条前往王华居所试探。 小妾本非自愿,迫于主人威势,只得含羞忍辱。 她站在王华面前,泪光点点,将那张承载着不堪使命的字条递上。 王华阅罢,他瞬间明了富绅之意,一股被轻侮的怒意与对礼法纲常的敬畏交织心头。 他深知此事非同小可。 若顺从此请,不仅自毁清誉,玷污寒窗苦读所求之“正途”,更使富绅背负“借种”污名,有违人伦大道。 若拒绝,恐伤主人颜面,招致不测,亦非君子处世之道。 他强抑心绪,未责备小妾,反温言安抚不必惊慌。 随即,他转身走向书案,铺开那张写着“欲求人间种”的纸,提笔蘸墨,在背面写下五个大字。 “恐惊天上神”。 转身王华将纸递还小妾,郑重解释:“并非我不近人情,实乃天道有常,人伦有界。” 他寒窗十数载,所求者乃金榜题名、光宗耀祖,更须行得端、坐得正。 若今日为一时之欲或碍于情面而破此大防,纵使日后高中,亦无颜面对天地祖宗,更愧对父亲“立德立身”之教诲。 言辞恳切,道理分明,既表明立场,又为富绅保全了颜面。 小妾闻言,立马跪下感谢王华体恤与高义,坦言:“主人是求子心切,方出此下策,并非有意羞辱!” 王华见状,心生怜悯,又取出随身携带的些许碎银赠予小妾,劝慰她若有机会,当为自己寻个安稳归宿,莫再受此委屈。 小妾含泪收下,悄然退去。 此事过后,王华心绪难平,索性挑亮灯烛,取出会试文章反复研读,直至深夜。 约莫一个时辰后,院外传来脚步声,竟是富绅亲自提着一食盒前来。 富绅入门即长揖致歉,自称一时糊涂,做出此等荒唐事,恳请王华见谅。 王华连忙扶起,坦言“无子之苦,不孝有三,无后为大亦须合乎礼法正道。” 他诚恳劝谏富绅,若真心求子,莫行旁门左道,当广积阴德,修桥铺路,周济贫弱,上天自有好生之德,必降福泽。 富绅闻言,面露惭色。 打开食盒,奉上精致酒菜,言明此为赔罪之意,请王华务必享用。 于是,二人对坐小酌。 席间,富绅倾诉衷肠,言及年轻时忙于经商,疏忽家室,发妻早逝,仅余此妾,却多年无出,心中焦虑日甚。 王华亦谈及家世,父亲教书育人,一生清贫,唯重德行。 二人竟越聊越投机,忘却时辰。 天亮临别,富绅执意赠予王华一袋盘缠,言道“若你高中,勿忘今日忘年之交。” 王华推辞不过,只得收下。 历史证明了王华的坚守与才学。 当年,王华在会试中脱颖而出,更在殿试中一举夺魁,高中状元,名动天下。 衣锦还乡之时,他特意绕道探访那位富绅。 得知富绅自那夜后,幡然醒悟,力行善事,捐出大半家产兴办学堂,还收养了两个孤儿。 更令人欣慰的是,妾室竟在不久后诞下一子,老来得子,喜不自胜。 富绅感念王华点化之恩,为子取名“念华”。 王华官至南京吏部尚书,一生清正廉洁,始终秉持初心。 他常以自身经历教诲子孙,尤对长子王守仁影响至深,言道做人当如烛火,既照亮自身前路,亦温暖他人心田。 当年若一念之差,毁己事小,误人事大。 世人多羡他状元及第、官运亨通,殊不知他的“好运”实源于关键时刻对道德底线的坚守与对他人困境的善意劝解。 “积善之家,必有余庆”,古训非虚,它深藏于每一次面临诱惑时的清醒抉择之中。 主要信源:(《民间故事》)