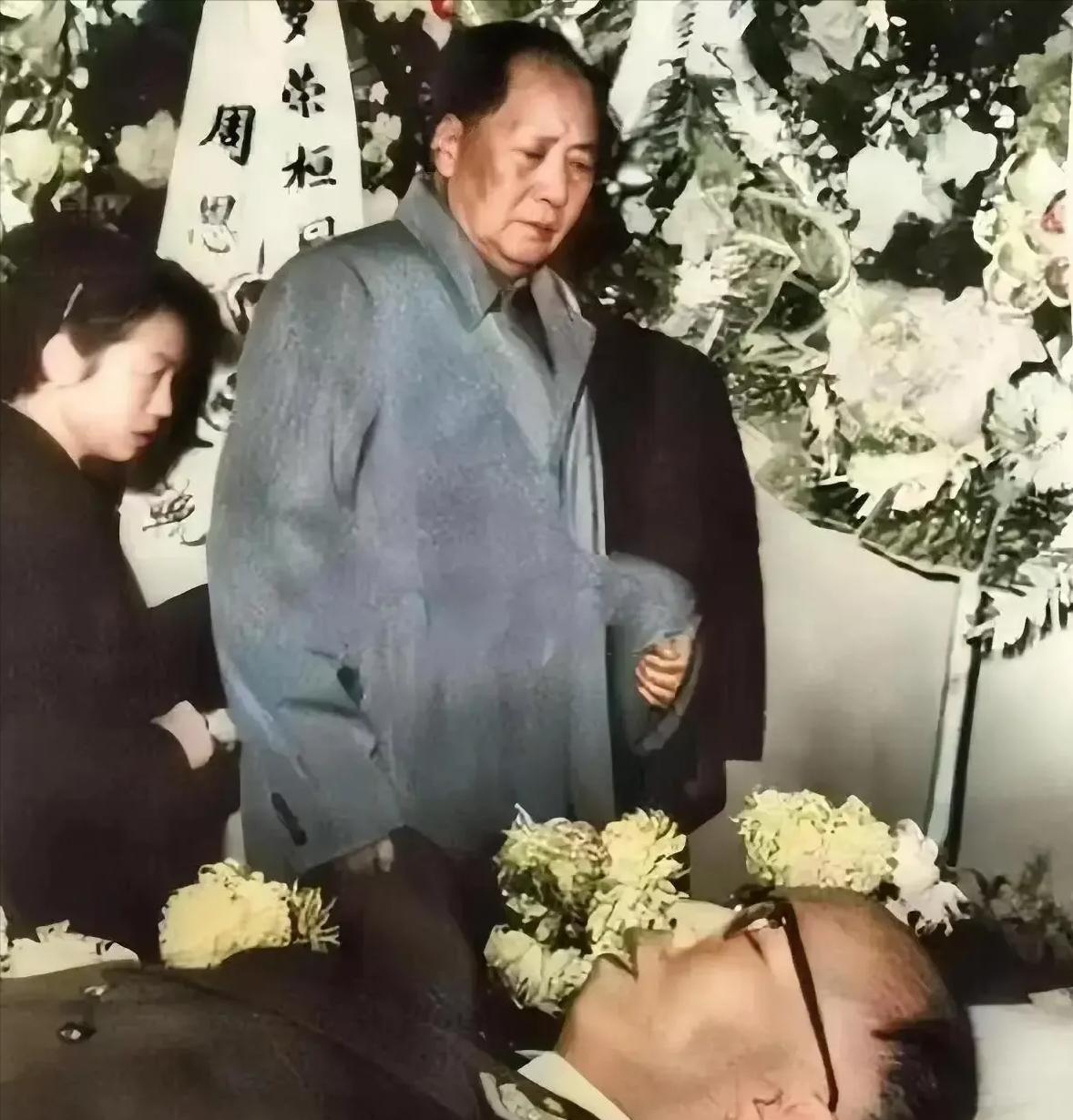

1963年12月,毛主席望着罗荣桓元帅的遗体,久久不愿离去。毛主席与罗荣桓元帅是亲密的战友,他从秋收起义开始,就跟随毛主席为人民谋幸福。 1963年12月,罗荣桓元帅去世的消息传来时,毛主席的脚步放慢了,神情也凝重了。 消息像石头一样压在空气里,房间里的人都不敢出声。 站在遗体前的毛主席,眼睛久久不肯移开,仿佛还在寻找那个曾经并肩作战几十年的战友。一起走过那么多生死关口,如今只剩下这静静一刻。 罗荣桓1902年生在湖南衡山南湾村,家境清贫,土地不多,温饱都成问题。 村里人都说,这孩子读书有股认真劲儿,不像是只为考功名的料子。 中学时老师给他改了名字,用诗经里的“桓桓于征”,希望他能有担当。年轻的罗荣桓,最爱翻看的是《湘江评论》,毛泽东写的那些文章,掷地有声,让人热血翻腾。 他常常念上几句,心里就有了方向。 那时候中国局势混乱,学生们总爱聚在一起议论国事,罗荣桓也逐渐成了其中的活跃分子。 1923年夏天,长沙发生“六一惨案”,日本水兵在街头开枪打死打伤中国群众。 罗荣桓亲眼看见同学倒在地上,鲜血流淌在石板路缝隙里。 他愤怒得几乎发抖,跟着队伍抬尸、游行、演讲。他的名字被列进“不法学生”名单,被迫离开家乡北上。到北京的那段时间,他白天跑图书馆,晚上参加学生组织,渐渐走上激进的民主道路。再后来,他去了广州,见到北伐的声势浩大,信念更坚定了。 1927年春,他加入共青团,不久转为中共党员,开始真正投入到革命洪流中。 同年秋,罗荣桓随部队参与秋收起义。 在浏阳文家市,他第一次见到毛泽东。 毛泽东的讲话平实却有力,讲部队要有自己的党支部,要把兵心抓牢。罗荣桓听得入神,点头如捣蒜。三湾改编后,连队建立了党小组,党支部成了核心,这也是罗荣桓后来一生工作的重要基石。 他当上了连队党代表,从此和政治工作结下不解之缘。 古田会议以后,红军确立了“支部建在连上”的方针,罗荣桓是最早的践行者之一。他跑到战士里去,一起刷标语,一起唱歌,讲政治道理不居高临下,而是像家常话一样。 他带的部队纪律严明,不打骂士兵,也不搞军阀那一套。 有人说,罗政委的连队,响鼓不用重锤敲,靠的是大家心服口服。正是这种氛围,让红军的士气一点点立起来。 长征路上,罗荣桓负责政治工作。 他常说,做思想工作不能靠喊口号,要靠支部的堡垒作用,靠干部以身作则。 途中许多红军战士衣不蔽体、食不果腹,但他总能鼓励大家坚持。到达陕北后,他还继续学习,把政治工作的经验系统化。 抗日战争爆发后,他任八路军115师政委,带部队在华北打游击。 午城、井沟一仗,歼敌千余人,打得日军措手不及。他带领东进支队进入山东,开始了艰难的敌后抗战。在山东,他提出“翻边战术”,意思是敌人扫荡时,不是一味退守,而是绕到敌后袭扰。 靠这种灵活打法,部队多次化险为夷。 1941年沂蒙“铁壁合围”,敌人十五万兵力压境,罗荣桓带人实地勘察,选定突围路线,全军几乎无损成功突围。同行的德国记者感叹,那是一场“无声的战斗”。 罗荣桓不仅会打仗,还会用人。 在山东,他反对拉帮结派,主张任人唯贤。他经常说,干部多多益善,不能光用熟人。干部们跟着他,感到心里踏实。 山东根据地在他的领导下稳步扩大,到抗战末期已形成数百万民众支持的大后方。 毛泽东评价山东时感叹:“四野的主力,三野的一半,二野的一部分,一野还动员了几万兵,都是从山东动员的。”这话说明了罗荣桓的作用。 抗战胜利后,罗荣桓率山东主力六万余人入东北,任东北民主联军副政委。 东北局势复杂,国共谈判一会合一会分,他坚持认为战争要作长期准备,不可掉以轻心。辽沈战役前夕,林想退守长春,他不同意,坚持要打锦州。他说,锦州若不拿下,敌军援兵随时可能南北呼应。最后事实证明,他的判断正确,锦州一战奠定了东北全胜的基础。毛主席后来写诗悼念他,其中一句“战锦方为大问题”,正是点出了这件大事。 进入平津战役,罗荣桓以政委身份参与指挥,还亲自参加和傅作义的谈判,推动北平和平解放,避免了一场更大的伤亡。解放战争结束,他的名字已与胜利紧密相连。 新中国成立后,罗荣桓任总政治部主任。 他强调“五湖四海”用人原则,干部来自不同根据地,都要一视同仁。 他推动文化教育,要求部队学习识字,提高文化水平,把军队办成一所大学校。他主持制定《政治工作条例》,总结几十年经验,让政治工作有了成文规范。 他还特别强调群众路线,提醒政工干部不能只官教兵,也要兵教官,要形成互动。 1955年授衔时,他被评为元帅,获一级八一勋章、独立自由勋章、解放勋章。 他身体不好,却依旧操劳,在病中,他写下文章《继续发扬我军的光荣传统》,直言有人削弱传统,这是危险的倾向。 1963年12月16日,罗荣桓因病去世。 中央政治局开会时,毛主席提议全体起立默哀,说:“罗荣桓逝世了,这个同志有一个优点,很有原则性,一个人几十年如一日不容易。”