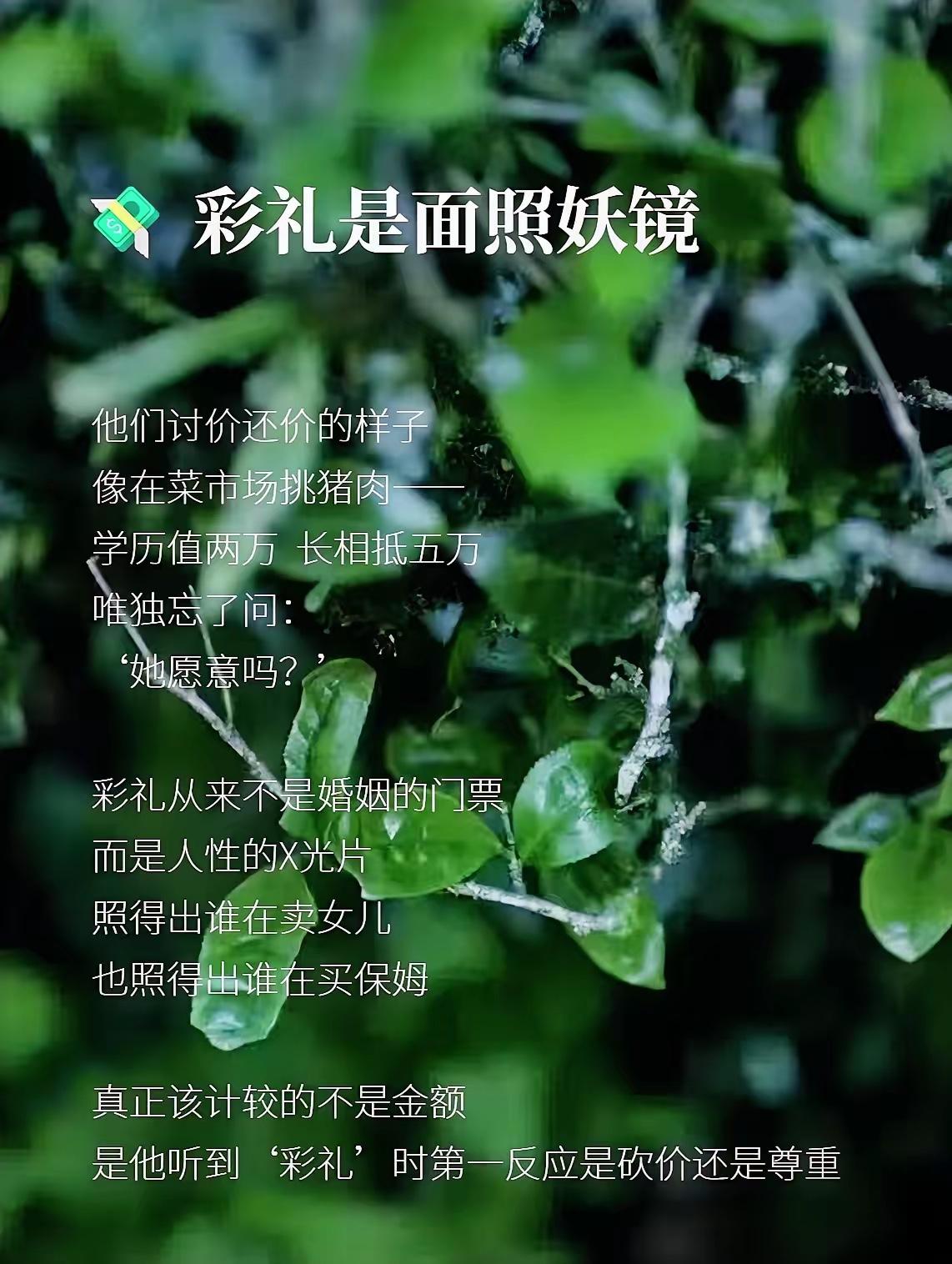

前几天在网上看到一个女生的提问,她说:“我爸我妈养我20多年,供我上大学,花了30多万,凭什么结婚以后,我要去别人家里洗衣做饭当保姆,花钱在娘家,挣钱却在婆家?这不公平。所以我多要彩礼是没有错的,我爸我妈把我养大不容易,要点彩礼回报给他们,而我以后一辈子都是婆家的人了,这不应该吗?” 这段话字里行间都透漏着她的委屈,但事实是这样吗? 不少人觉得,娘家养女儿二十多年,眼看能赚钱了却要嫁人,多要彩礼是“补偿养育成本”,可这和“卖闺女”又有什么区别?不过是把养育责任变相转嫁给婆家,既矮化了父母的恩情,也扭曲了结婚的意义。 婚姻从不是“娘家花钱、婆家挣钱”的买卖,彩礼更不是买断余生的费用。就像孙岑说的:“婚姻不是1+1=2,而是0.5+0.5=1”,是两个人各退半步,凑出一个完整的家。真正的结婚,从不是女孩“嫁去婆家”,而是两个年轻人携手,建一个全新的小家——这里没有“你的钱、我的钱”,只有“我们的家、我们的钱”;没有“你该做、我该做”,只有“我们一起做”。 我刚结婚时也有过类似纠结,总觉得离开熟悉的家、来到陌生环境,自己像个外人,还总盘算着“我付出了多少”。直到一次生病,老公请假一周照顾我,一日三餐端到面前,我妈来探望时说:“你不是去做保姆的,是去一起过日子的,他懂你疼你,比多少彩礼都珍贵。” 那之后我才明白,婚姻里的公平,从来不是账本算得清的。我加班到凌晨,他在楼下等我;他忙的时候,我主动买菜做饭;逢年过节给双方父母买礼物,从不分“你家的、我家的”——因为我们清楚,父母养我们从不是为了换彩礼,他们盼的是我们过得安稳,不是把日子过成交易。 周国平说:“婚姻的前提是两个独立的灵魂,彼此尊重,相互成就。”把彩礼当“养育费”,是把婚姻变成债务偿还;觉得结婚后就是“婆家的人”,是矮化了自己的位置。我们从不是谁的附属品,不是娘家的投资品,也不是婆家的劳动力,而是和伴侣并肩的战友。 真正回报父母的,从不是冷冰冰的彩礼,是常回家看看,是把小日子过红火让他们放心,是他们需要时搭把手的陪伴。而好的彩礼,应是双方父母对晚辈新生活的帮扶,是对女方的尊重,多少要看对方家庭情况,不该漫天要价。 婚姻里的公平,从不是多要彩礼能换来的。当两个人一起承担家务、一起规划收入、一起把两边父母当至亲,那种彼此体谅的温暖,才是最踏实的公平。毕竟好的婚姻,从来不是谁欠谁,而是把“我”过成“我们”,把日子过成彼此都舒服的模样。 你们觉得婚姻里的公平该怎么算?彩礼又该是什么样的存在?评论区一起聊聊~