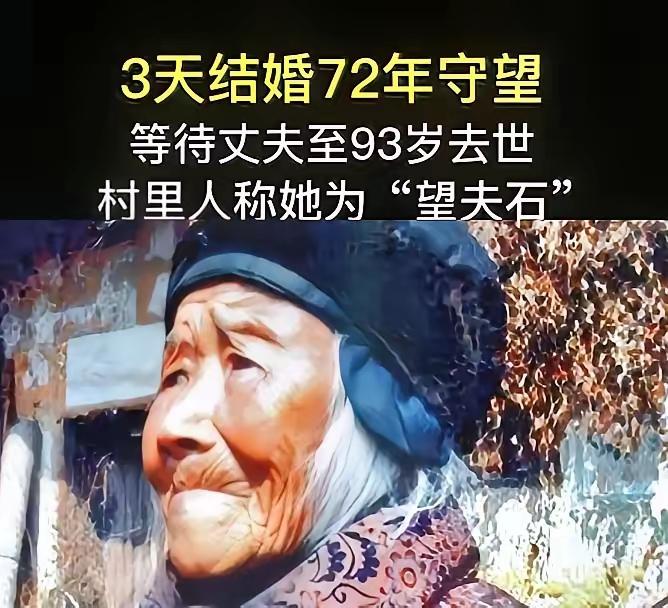

1928 年除夕,18 岁的池煜华和 15 岁的小丈夫圆了房,新婚刚 3 天,丈夫李才莲就离家去打仗。临别时,妻子承诺会等丈夫回来,谁知,这一等就是整整 72 年。 池煜华与李才莲的故事,始于苦难,也交织着旧时代里难得的温情。 9岁那年,家乡遭逢大旱,颗粒无收。 为了活命,爹娘忍痛将池煜华卖到李家当童养媳。 然而,李家待她,却与别家不同。 公婆心善,拿她当亲闺女看待。 更难得的是,比她小3岁的“小丈夫”李才莲,虽年纪尚小,却总爱黏着她。 池煜华在河边洗衣,他就蹲在一旁捡石子玩。 池煜华喂猪,他踮着脚帮忙递饲料:“阿姐,等我长大了,我保护你!” 这份相依为命的亲情,是乱世中难得的慰藉。 1927年,革命的星火在赣南大地悄然点燃。 14岁的李才莲,心系家国,瞒着家人偷偷加入了农民协会。 有次半夜,他带着伤溜回家,是池煜华用采来的草药,一点一点为他敷好伤口。 她没有多问一句危险,只是看着他说:“你得好好的。” 这句朴素的叮嘱,饱含着最深切的担忧与支持。 1928年除夕,两人终于圆房成亲。 没有凤冠霞帔,没有张灯结彩,只有一对红烛映着两张年轻而坚定的脸庞。 新婚燕尔,李才莲把攒了半年的微薄津贴拿出来,给池煜华买了块花布,说要给她做件新衣裳。 那三天,他抢着挑水劈柴,夜里给她读自己写的文章,讲外面的世界,讲革命的理想。 他说:“煜华姐,只有跟着共产党,打土豪劣绅,咱老百姓才能吃上饱饭,过上好日子!” 池煜华听着,心里既骄傲又担忧。 初三清晨,村外响起了集合号声。 李才莲猛地站起,从怀里掏出一个布包塞给池煜华,里面是半块银元,还有一张写着诗句的纸条。 “等我回来,共守家园。” 池煜华强忍泪水,替他理好衣领。 丈夫一走,家中的重担便落在了池煜华的肩上。 公婆年迈体弱,家里的田地、家务全靠她一人操持。 寒冬腊月,她的脚冻得流脓溃烂,仍咬着牙去河边给公婆和村里的红军家属洗衣缝补。 有人看她辛苦,劝她:“男人打仗,刀枪无眼,说不定回不来了,别苦自个儿。” 池煜华总是摇头:“才莲说了会回来,俺就得等。俺得把家守好,等他回来。” 1933年,听说李才莲在宁都当上了区委书记,池煜华按捺不住思念,连夜收拾几件衣裳,走了三天崎岖山路去寻他。 终于见到日夜思念的丈夫,他正在开会,看到风尘仆仆的妻子,眼圈瞬间红了。 会议一结束,他便拉着她的手:“委屈你了,煜华姐。” 相聚虽短,仅六天池煜华却觉得无比满足。 临别时,李才莲把自己珍爱的钢笔塞到她手里:“阿姐,想我了就写信,我一定回!” 而这支钢笔,成了她此后漫长岁月里最珍贵的念想。 1934年,池煜华生下了他们的女儿。 抱着婴儿,她连夜写信,托人送往宁都。 然而,信送出去后,却如石沉大海。 更大的灾难接踵而至。 敌人疯狂反扑,占领了家乡,公婆不幸惨遭杀害。 池煜华抱着女儿,躲进深山老林,靠挖野菜、摘野果艰难度日。 一次遭遇敌人搜山,情急之下,她把女儿藏进石缝,自己选择跑出去引开敌人。 子弹打中了她的腿幸,得村民冒死相救,她才捡回一条命。 然而,年幼的女儿却夭折在母亲的怀里。 新中国成立后,池煜华开始了漫长而执着的寻夫之路。 她拄着拐杖,去过南昌,到过瑞金,寻访当年与李才莲并肩作战的老兵。 有人说“李书记可能牺牲了”,有人说“他去了延安”,各种消息纷至沓来,却无一能确证。 每一次听到一丝线索,她都会再次踏上求证的路途。 村里给她分了田地,她自力更生,还主动照顾村里的孤儿。 组织上关心她,劝她搬去敬老院,她坚决不肯。 “俺得在家等才莲,他回来找不着俺咋办?这屋,这门槛,他都认得。” 她把李才莲送的钢笔和那张写着“等我回来,共守家园”的诗稿用红布包好,珍藏在小木匣里。 1983年,乡民政干部带着一张盖着红印的纸找到了她。 那是一张烈士证明书:“李才莲同志,1935年在福建长汀战斗中,因叛徒出卖,英勇牺牲。” 那一刻,她愣在原地。 过了许久,她才缓缓抬起头:“俺就知道,他是个英雄。” 那一晚,72年的等待,72年的期盼,在这一刻,终于有了一个确凿却无比残酷的答案。 然而,得知真相后的池煜华,依然住在老屋里。 92岁高龄时,她还能自己上山砍柴,下地种菜,村里人都说她身体硬朗得像棵老松树。 只有她自己心里清楚,支撑她走过漫长岁月的,早已不是等待本身,而是那份融入骨血的承诺与信仰。 2005年,95岁的池煜华在睡梦中安详离世。 72年的漫长等待,跨越了几乎一个世纪的风雨飘摇,她终于可以在另一个世界,与她心心念念的“才莲”团聚了! 主要信源:(中国军网——传奇女红军池煜华:忍辱保烈士骨血救战友)

用户10xxx48

放现在,可能么?致敬老人,致敬烈士!