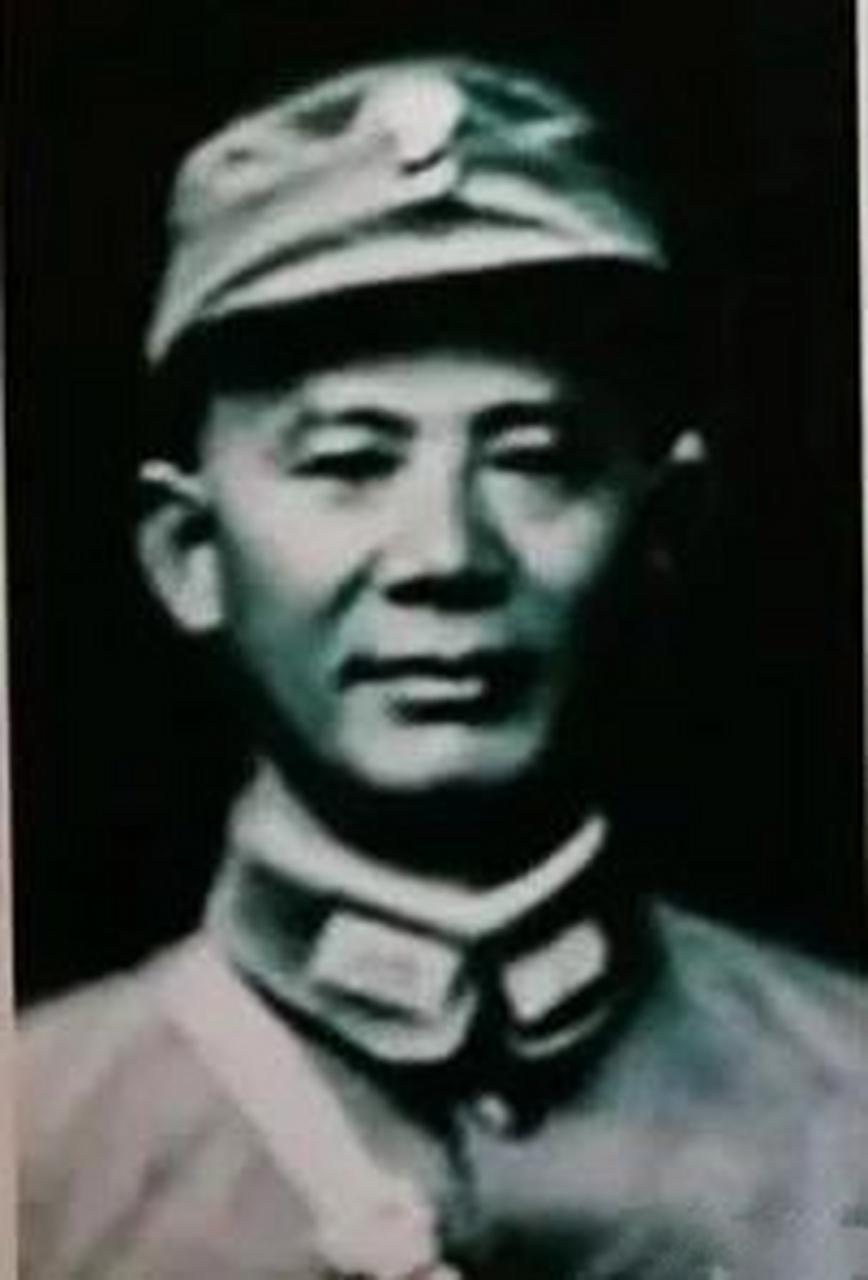

1938年,台儿庄战役47岁的陈钟书将军,在一次肉搏战中挑死14个日军后牺牲,记者拍下了这一幕,被战士们用担架拖回遗体的一张照片 在那个血雨腥风的春天,台儿庄的土地被鲜血染红。一张老照片静静躺在历史的角落里,照片里,一个缠着绷带、满身血迹的将军被几位战士抬在担架上,双拳紧握,目光空洞。 他叫陈钟书,47岁,云南人,滇军将领。在一次白刃肉搏中亲手挑死14名日军后倒下,那一刻,他不是将军,是一把活生生的钢刀。这不是传说,是战场上记者冒死留下的真实影像。背后的故事,比照片更沉重。 陈钟书的命,硬得像云南的石头。1891年出生在安宁的一个农家,兄弟姐妹八个,他排老二。穷到什么程度?11岁就放牛,16岁挖荒地,17岁入伍还债,一路从炊事兵打到旅长,全靠打仗不要命。 早年在辛亥革命里拼过命,后来在滇军里成了出了名的“铁血教官”,训练兵一点情面不讲。有人说他是冷血机器,但战士们知道,这种人上了战场,是冲在最前头的那种。 到了1937年,日本全面侵华,滇军编成第六十军,准备出征。陈钟书主动请战,一句话:“不打败日本鬼子,我死也不回家。”这不是喊口号,他是真的知道自己多半回不来。 出发前,他给家人磕头告别,像古代将军一样,拜别父母、妻儿。他带着云南子弟兵,翻山越岭徒步千里赶到山东,从最南的云岭高原,一步步走到了台儿庄的炮火里。 那一年,他46岁,伤痕累累却依旧身先士卒。他的部队,542旅,是最后抵达台儿庄战场的滇军之一。 刚到邢家楼、五圣堂一带,还没挖完战壕,日军就扑了上来。敌人是板垣、矶谷两个师团,带着坦克、飞机、重炮——而陈钟书手里,只有步枪、集束手榴弹和几百个靠苦练出来的士兵。 战术拼不过,就拼命。夜袭、炸坦克、敢死队冲营,硬是在开阔无险的地形上顶住了日军40多次冲锋。 营长张世勋带着夜袭队干掉500多个敌人,成了战场上传奇。而陈钟书,始终没离开前线,亲自指挥,亲自冲锋。到了4月23日,子弹打光了,粮食吃完了,后援断了,他干脆带头肉搏。 这一仗不讲章法,只看谁敢拼命。陈钟书拿着刺刀冲在前面,一口气挑死14个敌人。这不是战后宣传,是战士们事后讲的,是活生生的记忆。 他高喊“打倒日本帝国主义”,不是喊给别人听,是喊给自己听。那一刻,他不是在打仗,是在用命扛着敌人的火力,他知道自己活不了,但他要让敌人也不好过。 下午一颗炮弹在他身边炸开,弹片从左眼钻进脑袋。他没马上死,还挣扎着说了一句:“不要管我,杀敌。”然后倒在了血泊里。 战士们用临时担架把他抬下战场,随军记者冒死拍下了那张后来流传至今的照片。照片里的他,脸上缠着绷带,血流不止,双拳依旧紧握,像是还没打完那一仗。 台儿庄战役后来被定性为抗战中的“以少胜多”经典战例,国民政府称之为“中华民族大捷”,西方媒体也罕见地给予正面报道。 《纽约时报》在1938年4月的战地通讯中提到,中国军队在台儿庄“以最原始的武器守住了战略要地”,滇军的抵抗“超出了西方军事观察家的预期”。 但胜利背后,是成千上万像陈钟书这样的无名将士,用命换来的。滇军在台儿庄的战场上死了多少人,没人能说得清。他们装备最差,补给最差,却承担了最危险的任务。他们不是正规军里的王牌,但他们是最肯拼命的部队。 陈钟书的牺牲,并不是偶然,而是滇军精神的缩影。他训练时常说一句话:“平时多流汗,战时少流血。”但到了台儿庄,却是“没机会流汗,直接流血”。 他带出来的兵,没怕过死,他自己也没打算活着回来,这种将军,不靠口号立威,也不靠升官发财。他靠的是把自己当子弹打出去,打到最后一刻。 战后他被追授中将军衔,云南各界为他举行追悼大会,灵位入祀忠烈祠。后来中华人民共和国民政部也追认为他是革命烈士,2014年列入第一批抗日英烈名录。但他的遗骨却在城市建设中下落不明,只留下那张照片和一段传说,在历史的夹缝中沉默着。 这是一种让人心痛的反差:一个将军,用命换来一场胜利,最后却连个墓碑都没留下。但也正是因为这种遗憾,他的故事才更有分量。 而那张照片,也成了战争记忆的一部分。不是因为它拍得多好,而是因为它太真实。它告诉我们,战争不是抽象的对抗,而是一个人倒下前的最后一口气。是紧握的拳头,是未说完的命令,是一双再也睁不开的眼睛。 参考资料: 陈钟书:滇军抗日首位捐躯的少将旅长 2013-09-02 凤凰网