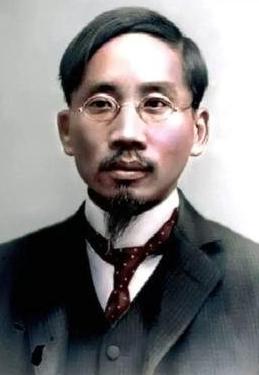

1916年,北大学生上课,老师只差低头哈腰地说:请老爷上课。 1916年的北京大学课堂里,经常出现这样的场景:教授们对着学生们客客气气,语气恭敬得像是在伺候主人,这些学生大多出身官宦之家,把上大学当作走过场,目标很明确——拿到文凭后谋个一官半职。 当时社会上流传着一个讽刺性的称呼,叫北大为“官僚养成所”,这个称呼背后反映的现实是:学生来校不为求学,教授授课也缺乏热情,整个校园弥漫着功利主义的气息。 转机出现在1917年1月,一个名叫蔡元培的人接任北大校长,他的到来彻底改变了这所大学的命运,蔡元培生于1868年,浙江绍兴人,从小就显现出过人的学习天赋。 他4岁开始读书,17岁考中秀才,25岁就高中进士,被授予翰林院编修的职位,按照当时的标准,这已经是相当成功的人生轨迹了,后来他还担任过教育总长,对教育事业有着深厚的感情和独到的见解。 1916年,正在法国的蔡元培收到了出任北大校长的任命,不少朋友劝他别接这个差事,认为北大的现状太糟糕,担心会影响他的名声,但蔡元培还是决定回国赴任。 他到校第一天就做了一件让所有人意外的事情,按照惯例校工们在门口排队向新校长行礼,让人惊讶的是,蔡元培竟然摘下帽子,认真地向校工们鞠了一躬。 这个举动在等级观念严重的当时引起了巨大反响,要知道以前的校长们大多派头十足,从不把下属放在眼里,蔡元培的这一鞠躬,传递出了截然不同的信号。 在就职演讲中,蔡元培明确表达了自己的教育理念:大学应该是研究学问的地方,而不是升官发财的跳板,他要求学生端正学习态度,真正投入到学术研究中去。 理念确定后,蔡元培开始了大刀阔斧的改革,他首先清理了一批教学水平不高的教员,同时劝退了一些学习态度不端正的学生,然后开始招揽人才,标准很简单:不看出身和学历,只看真才实学。 为了请陈独秀来北大担任文科学长,蔡元培曾经多次登门拜访,陈独秀当时正主编《新青年》杂志,影响力很大,对是否到北大任职有些犹豫,蔡元培最终想出了一个两全其美的办法:让《新青年》编辑部搬到北大,这样陈独秀既能继续办杂志,又能在北大教书。 这个决定产生了深远的影响,《新青年》在北大的传播,让新思想在校园里快速扩散,不仅影响了北大师生,还通过他们影响到全国各地,为后来的五四运动奠定了思想基础。 蔡元培的用人哲学是“思想自由,兼容并包”,他既聘请了胡适、李大钊、李四光等具有新思想的学者,也保留了章太炎这样思想相对保守但学问深厚的教授,甚至让坚持留辫子的辜鸿铭继续在北大任教。 用他自己的话说:“我对于各家学说,依照各国大学通例,循思想自由原则,兼容并包。”这种开放包容的态度让北大出现了百家争鸣的局面,不同观点的碰撞激发了师生们的思考热情。 除了人事改革,蔡元培还在制度建设上下功夫,他主持制定了《大学令》,这是中国近代高等教育的第一部正式法规,他还改革了学校的组织结构,将原来的学长制改为分科建系,让学科设置更加合理。 最具突破性的举措是招收女学生,在“女子无才便是德”观念盛行的年代,蔡元培顶着巨大压力,让女性走进了大学校园,这在当时可谓石破天惊。 经过蔡元培的改革,北大的面貌发生了根本性改变,校园里重新燃起了学术热情,师生们专心于知识的探索和真理的追求,原来那种混文凭、谋官职的风气逐渐消失,取而代之的是严谨的治学态度。 更重要的是北大成为了新思想的策源地,五四运动的爆发,很大程度上得益于蔡元培在北大播下的自由思想的种子,北大学生成为这场运动的主力军,体现了新一代知识分子的责任担当。 蔡元培的改革不仅改变了一所大学,也为中国的高等教育树立了新的标杆,他证明了教育的力量:一个有远见的教育家,确实能够通过自己的努力改变一个时代。 信源:蔡元培 | 北京大学图书馆. 北京大学图书馆