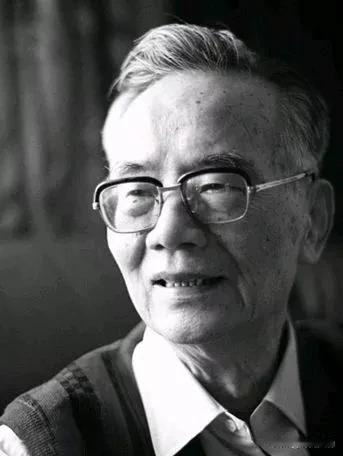

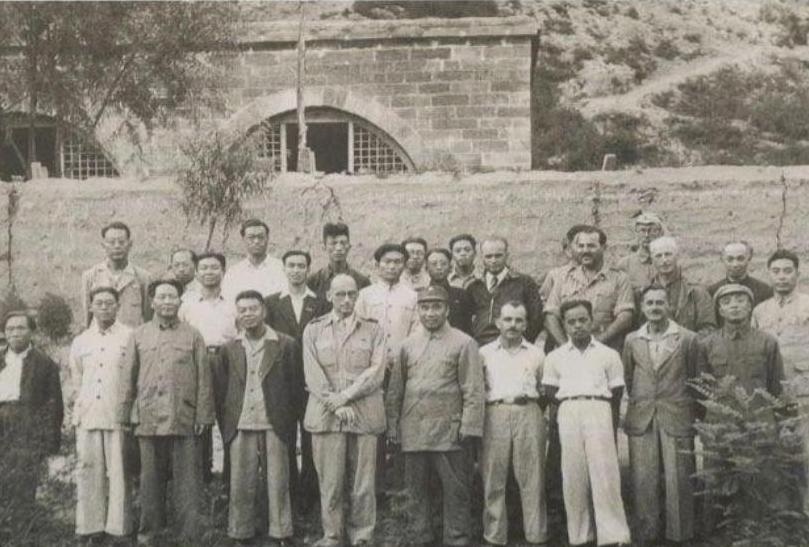

1913年1月10日,福建省武平县的一户普通人家迎来了一个男婴,父母为他取名林烈,谁也未曾想到,这个孩子日后会以“林默涵”之名,在我国文艺和宣传领域留下浓墨重彩的印记。1929年,年仅16岁的林烈心中燃起革命的火种,加入共产主义青年团,从此踏上了为理想奋斗的道路。 1935年,为寻求更广阔的视野与知识,林烈东渡日本留学。可平静的求学时光并未持续太久,“一二·九”运动的浪潮席卷全国,爱国青年的呐喊跨越山海传到日本,他再也无法安心置身事外,毅然放弃学业回国。也是从这时起,“默涵”这个笔名开始出现在各类报刊上,他以笔为刃,写下一篇篇饱含家国情怀的文字,为唤醒民众、凝聚抗日力量奔走呼号。 抗战爆发后,林默涵主动加入战地服务队,奔赴苏浙前线。炮火纷飞的战场上,他不顾危险,用通俗的宣传语、激昂的抗日歌曲,将爱国热情传递给每一位战士和百姓。后来他辗转到武汉,担任《全民抗战》编辑,在文字的战场上继续坚守,让抗日的声音通过报刊传遍大江南北。 1938年,对林默涵而言是意义非凡的一年。这一年,他抵达革命圣地延安,同年9月光荣加入中国共产党,还进入马列学院学习,系统的理论学习为他日后的工作奠定了坚实基础。1940年,他参与编辑《中国文化》,随后主持华北书店编辑工作,将更多进步思想融入书籍与刊物中。1942年5月,延安文艺座谈会召开,林默涵全程参与,会上关于“文艺为人民服务”的论述,如明灯般照亮了他的文艺道路,也深刻影响了他此后一生的工作方向。 1943年,林默涵开始编辑《解放日报》副刊,那些带着延安泥土气息的文字,记录着革命岁月的艰辛与希望。1944年,他调往重庆《新华日报》,主编《新华副刊》,在国民党统治区的舆论阵地上,他巧妙地避开封锁,用犀利又不失温度的文字,揭露黑暗、传递光明,让进步思想在山城悄然传播。 抗战胜利后,林默涵又先后辗转上海、香港,参与编辑出版《群众》周刊和《大众文艺丛刊》。1948年,他的杂文集《狮与龙》和文艺论文集《在激变中》相继出版。《狮与龙》收录了他1943年以来的杂文,字里行间满是对敌人的猛烈抨击、对社会弊病的深刻针砭,见解独到,文风洗炼明快,成为那个时代进步文学的重要代表;《在激变中》则凝聚了他对文艺发展的思考,为动荡时期的文艺创作提供了宝贵的理论指引。 新中国成立后,林默涵肩上的责任更重了。他历任中宣部文艺处处长、中宣部副部长兼文化部副部长等职,始终牢记初心,为制定党的文艺政策、推动文艺创作、引领文艺工作方向倾注了大量心血。他常常深入文艺工作者中间,倾听他们的想法,也多次发表文艺理论文章和讲话,深入浅出地阐述毛泽东文艺思想,为新中国文艺事业的起步与发展保驾护航。 “文革”期间,林默涵遭遇迫害,可即便身处困境,他对党的忠诚、对文艺事业的热爱从未动摇。“文革”结束后,他第一时间投入到文艺界的拨乱反正工作中,奔走于各地,平反冤假错案,凝聚文艺界力量,为修复文艺界的团结、推动文艺事业重回正轨做出了重要贡献。后来,他还担任过文化部副部长、中国文联副主席等职,始终活跃在文艺工作的第一线。 岁月流转,时光荏苒。2008年1月3日,这位为我国文艺理论、艺术教育和宣传思想工作奉献了一生的老人,因病在北京逝世,享年95岁。林默涵同志的一生,是为革命理想奋斗的一生,是为文艺事业耕耘的一生,他的精神如同不灭的火种,永远激励着后来的文艺工作者们,坚守初心、扎根人民,在文艺的道路上不断前行。