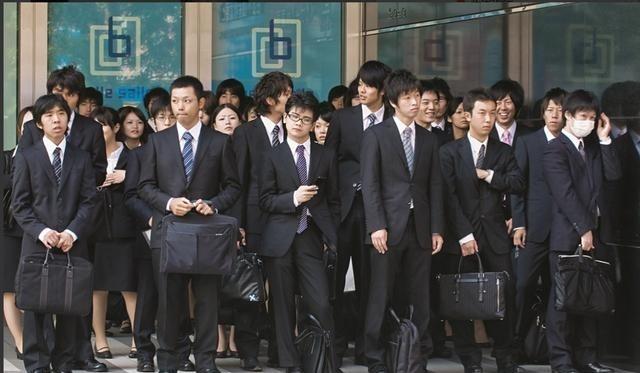

日本要气死了!日本顶尖科学家藤岛昭,竟带着他们的机密技术,连夜组团投奔中国,他还放出狠话:一定会帮中国登上科技这座高峰! 一位79岁的老科学家,为何要放弃在日本的顶级地位,带着核心技术团队转投中国?当”光催化之父”藤岛昭全职加盟上海理工大学的消息传出时,日本媒体炸锅了,称这是日本”智慧流失”的标志性事件。这背后到底隐藏着什么样的科研环境变迁和时代选择? 藤岛昭,1942年3月10日出生于日本东京,从小就对科学充满好奇。那个年代的日本正经历着战争的洗礼,但这丝毫没有影响他对科学的热爱。1966年从横滨国立大学工学部毕业后,他进入东京大学应用化学专业攻读博士学位。 1967年,藤岛昭与导师本多健一共同发现,二氧化钛电极表面的水分子在紫外光照射下分解为氢气和氧气,这一现象后来被称作”本多-藤岛效应”。这个发现开创了光催化研究的全新篇章,也让藤岛昭从此被誉为”光催化之父”。 随着研究的深入,藤岛昭的学术声誉不断攀升。截至2009年,他已经发表了750多篇原始论文,440篇综述文章,拥有280项专利。在Google学术上,藤岛昭学术论文被引用超过14万次,16年以来被引近5万次。这个数字有多厉害?要知道诺贝尔奖获得者杨振宁的引用次数才5万多,是藤岛昭的三分之一。 不过,再牛的科学家也需要合适的土壤才能茁壮成长。2004年,日本大学的法人化改革导致日本国立大学直接从政府财政获得的经费大大减少,这个看似合理的改革却给基础研究带来了致命打击。 近年来,由于资金与经费不足等原因,日本国内的学术研究环境逐渐恶化,不少与产业竞争力密切相关的顶尖学者来到中国。对于需要长期投入的光催化研究来说,资金短缺无疑是雪上加霜。那些曾经支持藤岛昭进行前沿研究的渠道逐渐枯竭,政府更倾向于支持能快速产生经济效益的项目。 说句大白话,搞基础科学研究就像种果树,需要几年甚至几十年才能看到回报,但日本政府现在只想种菜,希望明天就能收获。这种短视的政策让像藤岛昭这样的基础研究大牛感到无可奈何。 就在这个关键时刻,远在太平洋另一端的中国向他抛出了橄榄枝。其实,藤岛昭与中国的缘分可以追溯到40年前。在与中国持续交流的这些年里,他培育了38名中国留学生,其中3位已经是中国科学院院士,包括刘忠范、姚建年、江雷,创造了”一门三院士”的佳话。 2019年,被誉为”光催化之父”的藤岛昭曾在央视《开讲啦》节目中登台,与中国观众分享光催化的应用知识。在节目中,他用流利的中文介绍着光催化技术在中国的广泛应用,从国家大剧院的自洁玻璃到防雾镜面,从空调过滤器到疾病治疗,无不展现着这项技术的巨大潜力。 上海理工大学光学本身就是国家重点学科,在国内属于顶级行列。加上近些年光电相关产业加速发展,而上理工自身成果落地转化做得还不错,市政府也把光电纳入重点领域而愿意投钱。这样的条件对于藤岛昭来说简直是天堂般的存在。 2021年8月30日,这个注定要载入科技史册的日子。藤岛昭院士在聘任仪式上表示,非常感谢上海理工大学的接纳,使自己及其团队有幸成为上海理工大学大家庭的光荣一员。 据《每日新闻》报道,上海理工大学预计将围绕藤岛昭新建研究所,新研究所的设立及运营费用由上海市政府和上海理工大学共同出资,资金规模预计将为数十亿日元(折合数亿人民币)。这样的投资规模在资金紧张的日本简直是天方夜谭。 上海理工大学校长丁晓东表示,学校依托新组建成立的材料与化学学院,计划成立相关的光电材料和光催化方面国际性的研究院。这种全方位的支持让藤岛昭看到了继续发挥余热的机会。 日本《每日新闻》称,与产业竞争力密切相关的研究领域,其顶尖学者”出走”中国,堪称是日本”智慧流失”的标志性事件。日本媒体的报道中充满了不甘和焦虑,他们深知失去藤岛昭这样的顶尖科学家意味着什么。 日媒指出,近年来日本青年学者来华搞研究已屡见不鲜,而各研究领域中顶尖学者到中国大学来开展研究事业却较为少见。藤岛昭的选择无疑给其他日本科学家做出了示范,也给日本政府敲响了警钟。 藤岛昭所培养的中国学生中有3位已成为院士,2019年他获得中国政府友谊奖,2021年荣获中国国际科技合作交流奖。这些荣誉不仅是对他个人贡献的认可,更是中日科技合作的重要见证。 有网友分析,藤岛昭院士的加盟使本就阵容豪华的光电学院可以直接再向上提升一档,直接具备国际上的强竞争力。如果藤岛昭在未来几年能拿到诺奖,那上理工这波就是绝对血赚。 虽然藤岛昭已经79岁高龄,但他依然保持着对科学研究的无限热情。他常说,科学没有国界,真正的科学家应该在能够发挥最大价值的地方进行研究。 藤岛昭的选择让我们看到,人才流动已成为全球化时代的常态。日本要挽回科研颓势,恐怕得从根本上反思自己的科研政策了。你觉得藤岛昭这个选择是对是错?中国又该如何更好地留住这些国际顶尖人才?欢迎在评论区说说你的看法!