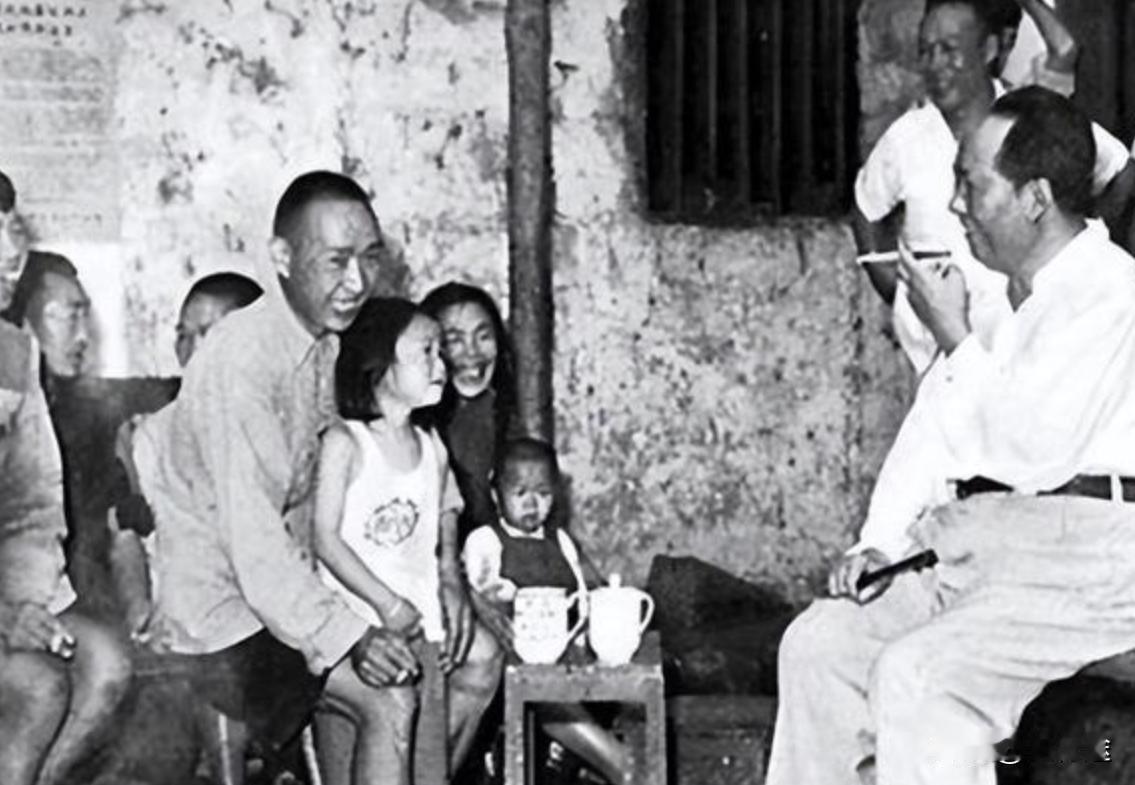

1959年,毛主席听闻堂弟被划为“富农”,当他回到韶山老家时,当地干部还不想让堂弟和毛主席见面,毛主席怒道:“是富农又怎么样?他是我的堂弟,他还能害我吗?你们一定要把他找来,” 那年夏天,韶山的风吹得特别黏,山头热得起雾,稻田水面上反着光。 毛泽东回乡了。这是三十二年后的第一次。他住在松山那栋砖瓦房里,吃得简单,身边人也不多。 他这次回韶山,说是休息,其实谁都知道,他要看的不是风景,是人。 村里人都知道他要来。早两天,大队干部就把“该请谁吃饭”名单拟好了。 名单写得很仔细,谁家出过工,谁家穷过,谁家清白……这些年,标签贴得比户口还快,谁头上戴了什么帽子,一看就知道。 毛碧珠不在名单上。 那是毛泽东的堂弟,谱名叫泽田,字魁甲,小时候两人常在一口水缸边玩水,你一瓢我一瓢地舀着往头上浇。 人家打断骨头还连着筋呢,他们这是真亲。 可毛碧珠这几年被划了“富农”,土地被分了,成分不好,干部就想绕开他——怕坏了气氛,也怕引起尴尬。 毛泽东回到屋里,躺在竹榻上扇风,刚喝了口茶,突然问了一句:“毛碧珠怎么没来?” 没人答。他又问了一遍,还是没人答。 等他第三次开口,脸上已经带了火:“富农又怎么样?他是我堂弟,还能害我吗?” 屋里空气顿时安静得厉害,连扇子声都没了。 其实,毛碧珠这人,说富农也不确切。他是自家种田,日子是比别人过得好些,可没雇过长工,也没盘剥谁。他小时候也穷过,饭都吃不饱。 后来靠着精明,攒了几亩田,手头宽裕点。也就那几年好过的光景,刚冒个头就被按下了去。 干部们低头出门,踩得廊下木板直响。没多久,蔡家塘那边就有人敲门:“老五,松山那边喊你了,毛主席要见你。” 毛碧珠那天早起没梳头,衣服也褶着。他犹豫了一下,还是把鞋擦了又擦,走得慢,一路汗顺着脖子往下淌。 进门,他先喊:“主席!”又怯生生补了一句:“三哥……” 毛泽东坐在屋里,起初看了他一眼,没认出来。毛碧珠瘦了,腰驼了,脸上褶子多得像山里的石板。等那句“我是老五毛碧珠”出口,毛泽东才眯起眼,拍了拍腿,站起来迎过去。 “啊——你是碧珠五弟?”他拉着手看了一会儿,开口的声音也轻了,“你瘦多了。” 毛碧珠低头笑了一下,“老了……” 他们坐下聊了一会儿。毛泽东问得不多,问得都是些家常:“你还干活吗?”“孩子们怎么样?”“合作社里过得怎么样?”毛碧珠答得小心,说“好”,说“都听话”,还说“他们没把我当富农看”。 毛泽东听完,叹了口气,说:“其实你这富农,可划可不划。” 这话不是对着毛碧珠说的,更像是说给门外那几个干部听的。 他们坐了一上午,中午一桌饭。没什么山珍海味,韶山本地做的——南瓜汤、红薯片、腊肉炒豆角。毛碧珠坐在最边上,一动不动,只是手指轻轻搓着碗沿,一会儿摸摸筷子,一会儿把碗转个方向。他嘴上没说什么,眼圈红着,一边吃,一边往鼻梁上挂汗。 午饭后,照了张合影。毛碧珠站在后排,他不习惯镜头,笑得有点拘谨,但站得笔直。他说这是他一辈子第一次跟毛主席合照。 照片洗出来后他贴在家里堂屋的墙上,整整挂了十多年,谁来都要指一指,说:“那是我三哥。” 说起来,这不是他们第一次通信。 1952年,毛泽东就托人捎了块布料回来,说给“老五做身衣裳”。那年,毛碧珠的日子不好过,地没了,劳动力也被分散,他那口子经常病,孩子们放学回来连饭都端不上。 布料算什么?没两天就缝成短褂了。可毛碧珠说:“是三哥寄的。”他不舍得穿,一直搁在箱子底下。 还有一次,1956年,毛泽东让毛纯珠带口信,说“听说你入了社,甚喜”。毛泽东写那话,其实也是在保他。 一个“甚喜”,顶得过一纸证明。 外人总爱说毛泽东“铁血无情”,说他对亲人也冷。可他们不知道,他不是冷,是不愿特殊。 但只要能让他看见“你还在活着,还在做个正经人”,他就愿意搭把手。他不亲自下场,但总留个口子。 1959年那年,他还写了首诗,《七律·到韶山》。那句“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天”后来印在小学课本上。可没人记得,那诗写完的前后几天,他就在和自己堂弟吃饭,说的是“你老了,别干活了,跟孩子们说,好好听话。” 这是两种毛泽东,一种写进诗里,一种留在韶山山腰上的旧屋子里,跟一个瘦削的老头聊往事。 毛碧珠在1973年冬天走了。 风吹了一整夜,第二天村口贴了白纸。 有人说,送葬那天,他儿子穿了那件当年三哥寄来的短褂,袖口已经破了,仍没舍得改。也有人说,那张合影在房梁上挂到他闭眼那一刻。真假不得而知,但村里人都信。 蔡家塘的老井还在,夏天有人打水,水桶碰着井壁,会发出“咚”的一声,像是有人在应。 毛碧珠年轻时候总爱蹲在那口井边泡脚,说井水透心凉。 那些年毛泽东没回来时,他也常一个人坐在那儿,一边哼旧戏词,一边用树枝在地上画田。 后来有人问他,你想不想见你三哥? 他说:想。 可他要忙国家的事,我不能去打扰。