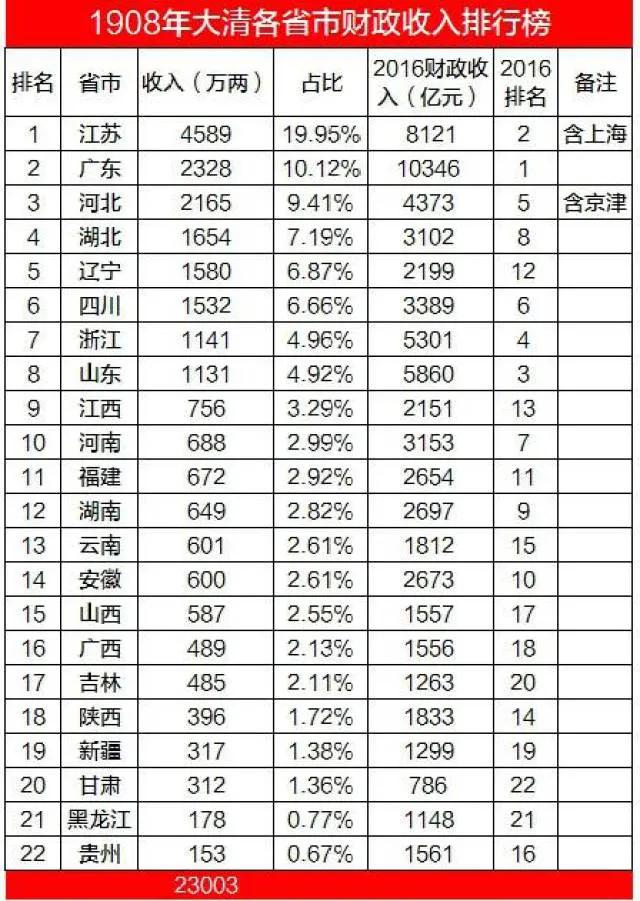

1908年清朝财政地图:江苏凭啥贡献全国五分之一收入? 1908年,一份清朝各省财政收入统计数据留下了鲜明的时代印记:江苏以2100余万两白银的财政收入,占据全国总量的近五分之一,比第二名广东(约1500万两)多出600余万两,成为当时全国财政贡献最高的省份。这组跨越百年的数据,不仅展现了清末各省经济的差异,更藏着那个时代经济发展的特点与局限。 江苏能成为“财政第一省”,是历史积累与时代机遇共同作用的结果。从地理范围来看,1908年的江苏还包含如今上海、安徽的部分区域,这片土地早在明清时期就是全国经济的核心地带,到了清末,这种优势进一步扩大。 在工商业领域,江苏的领先地位十分明显。苏州、无锡的丝织业不再是传统的小作坊模式,已经逐渐走向规模化生产。仅苏州一地就有数千张织机,每年能产出数十万匹丝绸,这些丝绸不仅满足国内市场需求,还通过上海口岸销往欧美国家。南通的大生纱厂等近代企业也在这一时期兴起,机器纺纱的效率远高于手工纺纱,单厂每天就能生产数百件棉纱,这些工商业成果直接转化为可观的财政收入。 上海的助力更是不可或缺。1908年的上海尚未从江苏分出,但作为重要的通商口岸,它已经成为全国的外贸枢纽和金融中心。当年上海的进出口贸易总额占全国的一半以上,大量洋行、银行在这里聚集,关税、厘金(一种商业税)收入不断流入江苏财政。仅上海海关的关税收入,就占了江苏财政收入的近三成,这样的“口岸优势”是其他省份难以比拟的。 农业方面,江苏的基础同样扎实。太湖流域和江淮平原一直有“苏湖熟,天下足”的说法,1908年时,这里已经普遍种植双季稻,棉花、油菜等经济作物的种植面积也在扩大,产量在全国处于前列。加上便利的水运网络,粮食和经济作物能快速运往城市和口岸,顺利转化为财政税收,为江苏的财政收入提供了稳定支撑。 对比其他省份,更能看出江苏的独特之处。第二名广东虽然有广州这样的通商口岸,外贸和工商业也有一定发展,但珠三角以外地区经济相对落后,整体实力不如江苏。第三名湖北曾依靠汉阳铁厂、湖北织布局等洋务企业实现财政收入增长,但到1908年,这些企业已显现颓势,再加上内陆省份农业基础薄弱,与江苏的差距逐渐拉大。河南、山东等北方省份则主要依赖农业税,工商业发展几乎空白,财政收入大多在500万两以下,仅为江苏的四分之一。 这组财政数据也反映出清末财政体系的问题。一方面是区域发展失衡,江苏、广东、湖北、四川、山东、河南六个省份的财政收入总和占全国近七成,而云南、贵州、甘肃等西南、西北省份,财政收入均不足200万两,部分省份甚至不到100万两。这种“富省愈富、穷省愈穷”的局面,让朝廷对富庶省份的依赖越来越强,一旦这些省份出现动荡,全国财政就可能面临危机。 另一方面是财政结构不够合理。1908年时,清朝各省财政收入中,厘金、关税等商业税占比已经超过传统的地丁银(农业税),但这种变化并非朝廷主动改革的结果,而是通商口岸开放和近代工商业被动发展带来的。江苏财政收入中商业税占比超过六成,而很多内陆省份仍以农业税为主,这种“新旧并存”的财政结构,既体现了清末经济向近代化转型的尝试,也说明改革不够彻底,最终导致财政体系不够稳定。 值得一提的是,江苏的财政贡献背后,也有着时代的无奈。1908年距离清朝灭亡只有3年,当时朝廷正面临甲午战争、八国联军侵华带来的巨额赔款,同时还要承担编练新军、兴办学校等新政开支。作为“财政大户”,江苏承担了全国近四分之一的赔款和新政费用,大量财政收入被用于填补亏空,无法投入到本地经济建设和民生改善中,这种财政分配方式也为后来的社会发展埋下了隐患。 如今再看1908年的这份财政数据,江苏的“五分之一贡献”不仅是一个数字,更是一段历史的见证。它展现了江南地区在近代中国的经济活力,也反映出清末财政体系的问题与时代局限。这段历史也为后来中国的区域经济发展提供了借鉴,让我们更加重视区域协调、结构优化的重要性。 资料来源: 《清代财政史》 《江苏近代经济史稿》 《1908年清朝各省财政收入排行榜,江苏财政收入占全国五分之一!》(链接: