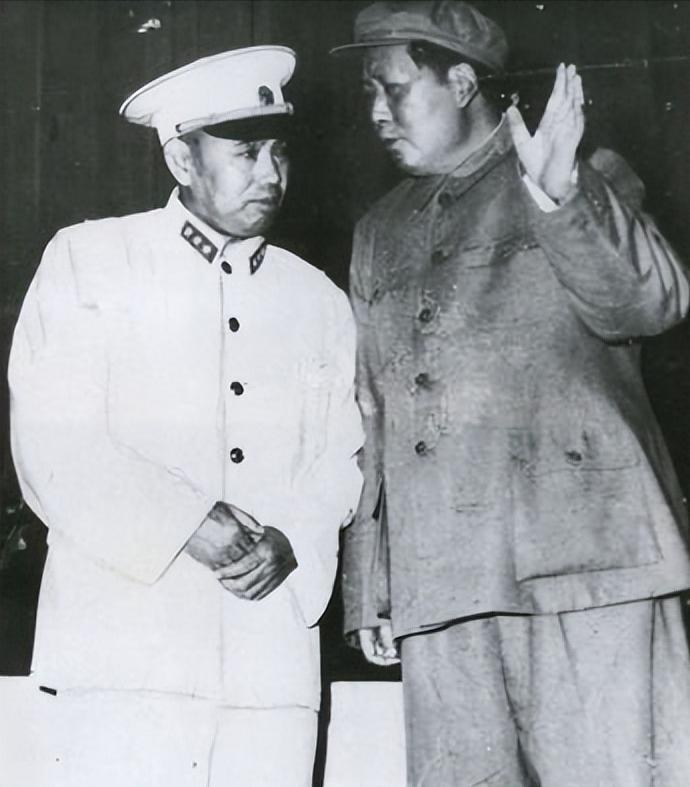

79年许世友次子被捕,老战友给他“通通气”,许世友说:建议枪毙 1979年2月18日清晨,南京军区司令部内的值班电话响得刺耳。接线员听见那头自报姓名:“聂凤智,有急事求见许司令。”半小时后,聂凤智挤进西花园小院,院里沉着一股酒糟味,许世友拄着拐杖迎出来,胡子拉碴,情绪看不出波澜。 院门刚关上,聂凤智脱口而出:“建军出事了。”空气立刻凝固。许世友没问缘由,只吐出四个字:“抓得应该。”随后加一句,“建议枪毙!”声音虽不高,却透出一股刀锋。军中传闻他脾气大,但真正交锋的人才懂,这种决绝不是表演,而是一辈子行军打仗养成的铁律:纪律高于亲情。 聂凤智带来的材料显示,许建军在部队被指控贪污倒卖设备。案子尚在初查阶段,证据远未坐实,军区顾虑“许司令的面子”,想先来“通通气”。谁知这位老首长根本不谈情面,只让战友按章办事,一句“枪毙”让聂凤智背脊发凉。 许世友的强硬,与他的成长路径分不开。1905年,他出生在河南一个穷苦农家,十岁卖给少林寺当杂役,饥一顿饱一顿练出一身横练筋骨;1927年入党后,转战鄂豫皖,刀口舔血,活下来的人越来越少,他对“规矩”二字的理解,比许多人要直接:犯错就要付出代价,没有例外。 走到1979年,他已经领过三段婚姻,七个孩子各在军中摸爬滚打。外界常以“威严父亲”形容他,其实威严背后是自觉回避特权。大儿子许光在团级岗位熬了十几年,有次饭桌抱怨升迁慢,被他一句“你在战场流过血吗”怼回去,父子话题就此打住。 与许光不同,许建军性格活络,干事心气高。1976年调防南京后,他担任某仓库助理员,掌管装备出入。那几年社会思潮翻涌,“倒卖”成了灰色地带,不少人摸不清边界。建军也许是被人利用,也许是被人诬陷,真相当时说不清。但对许世友而言,案件到他耳朵里只有黑白,没有灰。当年在河南、陕北、山东,他亲手处理过违纪的老部下,讲得最多的一句话便是:“军纪如山,不能塌方。” 后续调查持续了九个多月。军区纪委与南京军区后勤部拉网复查,发现几张关键凭证系他人伪造,资金流向与许建军无关。案子翻过来时,聂凤智亲自跑到许家,递上结论:“建军无罪,已经恢复名誉。”许世友盯着卷宗看了许久,只淡淡一句:“按程序发文,不用跟我说。” 消息传到西宁,许建军却选择申请调离南京,自请去青海边防仓库工作。他对身边战友说得直白:“老头子没信我,我也不想再待在他眼皮底下。”自此父子两人近六年未见。 1985年10月17日深夜,东郊总医院里灯光昏暗。高热、肺气肿、心衰交错折磨这位80岁的上将,他半睁眼问秘书:“二娃子回来了?”秘书沉默,摇头。许世友喉中哽住,片刻才吐出几个字:“那就算了。”十小时后,他的心电监护成了直线。 几天后,穿着灰呢军装的许建军赶到南京,在灵堂前扑通跪下,他一句“爸,我错了”喊到声嘶力竭。旁人听不懂这句“错”指的是什么,是当年的误会还是多年疏离,只有他心里明白:父亲要的是铁纪律,而自己在意的是被信任。 这则家庭悲剧让许世友身上那股“硬”愈发鲜明。旁观者或许觉得不近人情,但在那个讲究党性与军纪的年代,他用同样的尺子丈量自己与子女。1979年对越作战期间,三女儿许华山因新婚外出逾期未归,旅部原本想睁一只眼闭一只眼,许世友得知后立刻打电话:“擅离职守,按条令开除。”通知到位,夫妻俩连夜返部,补训、检讨,最终勉强保住军籍。 许世友晚年不恋权。离任南京军区司令后,他坚持“彻底退”,院子里连探访者都有限制。他留给组织最后的要求只有两件:一是去世后土葬,与故去的母亲合穴;二是个人遗物除必要档案,其余不许进纪念馆。邓小平批示同意土葬,理由很简短——“许世友是可以信赖的”。 许世友一生风雷,既有刀尖拼出的赫赫战功,也留下对子女近似苛刻的家法。79年那句“建议枪毙”,在很多人听来匪夷所思,却是他行事逻辑的自然延伸:军纪不可破,父子情放一边。此举究竟过于冷酷,还是恪守底线,见仁见智。但有一点难以否认——正因为这份不徇私情,他在老战友与部下之间获得了发自内心的敬畏。 许建军最终在青海干到副团,退休后定居西宁。有人问他,“如果时光倒流,还愿不愿当许世友的儿子?”他沉吟良久,道:“做军人就得守军人的规矩,躲不过去。”声音不大,却透着某种释然。军纪、亲情、误会,终究随着黄土落定,只余院中老槐树静静站着,枝叶间满是当年军号回荡的回声。