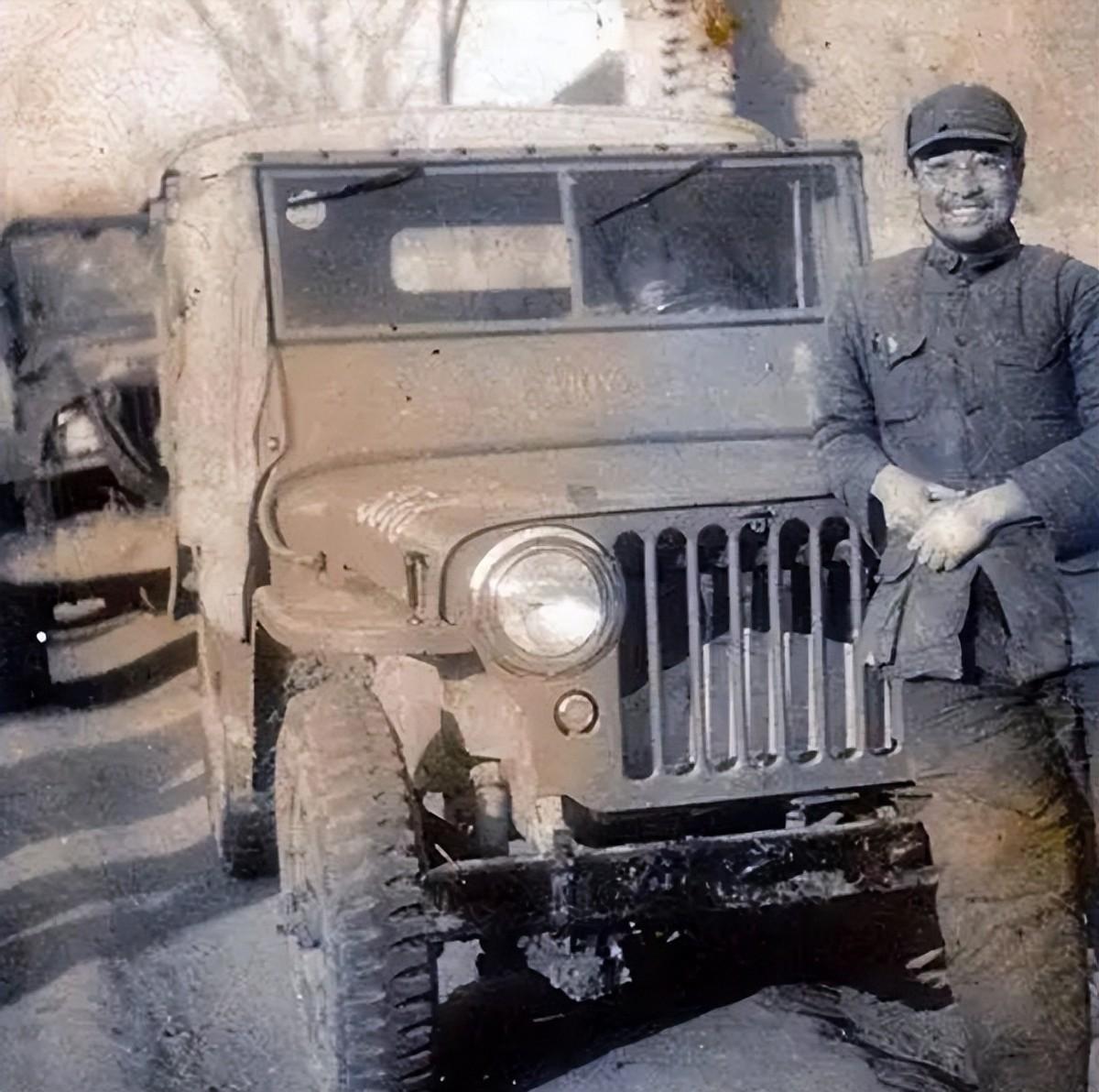

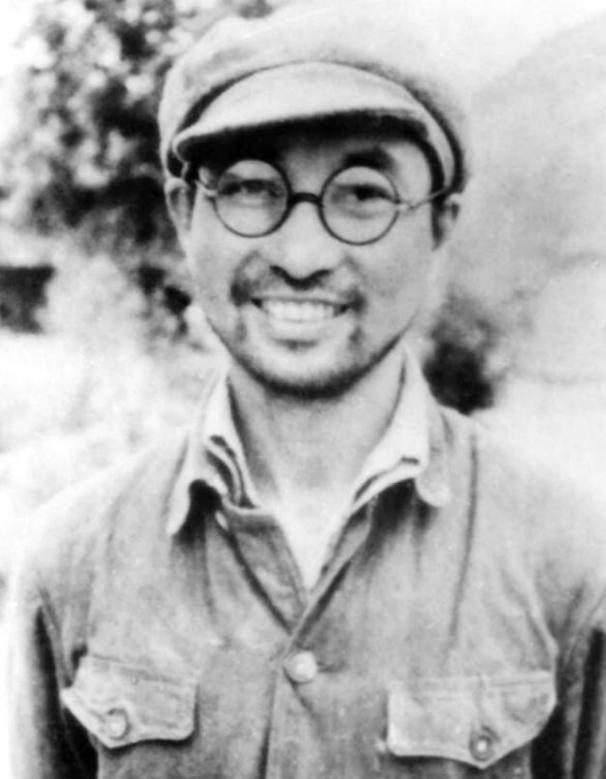

61年,宋庆龄邀请陈赓一家做客,廖梦醒提醒傅涯:您最好涂点口红 “1961年初夏的上午,廖梦醒在丁香花园门口轻声说:‘傅大姐,见师母前,您最好涂点口红。’”这句话一出口,连习惯素面朝天的傅涯都愣了。廖梦醒笑了笑,补上一句,“师母最在意朋友们的气色,她要是看您脸色不好,准得追问健康。”于是,傅涯拎着小镜子,在光影斑驳的丁香树下匆匆涂了两笔,这才跟着廖梦醒进了宋庆龄上海寓所。 这场看似寻常的家宴,其实凝结了三十多年风风雨雨的战友情与师生情。陈赓在上海治心脏病,宋庆龄得讯后立刻吩咐秘书备车备餐,“陈赓是我在革命道路上最放心的学生之一,他来上海,一定要请到家里。”师母一声召唤,傅涯便陪着丈夫从医院赶来。彼时陈赓身体虚弱,仍坚持拄杖走进客厅,他说:“宋大姐,这次又要麻烦您。”宋庆龄摆手:“少说客气话,安心吃饭。”桌上那盘刚蒸好的八宝饭飘着糯米香,既是对病人胃口的照顾,更是一份私人温情。 相识可追溯到1926年。那年陈赓还是黄埔军校学生排长,孙中山逝世后,宋庆龄常到军校主持纪念活动,她注意到这个眼神明亮、动作麻利的青年。“陈赓,好苗子。”宋庆龄在回上海的车上随口点评。后来南昌起义失败,陈赓左腿中弹,昏倒在稻田水沟中。辗转来到上海时,骨头已溃烂,牛惠霖医生嫌疑他身份可疑。宋庆龄一句话:“这是自己人,好好治。”才换来救命石膏,也为双方友情奠下最初的基石。 六年后,陈赓再次被捕。这一次是1933年上海公共租界的牢房,高压电刑、老虎凳轮番上阵,国民党内部甚至拟好枪决名单。宋庆龄与何香凝、柳亚子等人组成营救小组,带着记者闯进监狱,逼迫巡捕房停止拷讯。蒋介石权衡国际舆论,才把陈赓押往南京软禁。陈赓获释后回忆:“要不是宋大姐,我们可能再见就是黄泉路。”说来轻巧,实则血泪交织。 抗战爆发,陈赓辗转太行、太岳指挥游击队;宋庆龄则利用国际救济会,一船船医疗器械从香港开往桂林、延安。1944年冬,延安和平医院的病房里,手术台缺灯缺药,宋庆龄捐来全套无影灯、青霉素。陈赓与傅涯就住在那儿,他在病床边写感谢信:“宋大姐,弟等安然,勿念。”信没寄出,人已去前线。 新中国成立后,两人来往反而更频繁。1952年,陈赓刚从朝鲜前线回国,宋庆龄亲自挑了杭州龙井、上海城隍庙点心置办家宴,听陈赓讲高地争夺战。陈赓给她送去几十枚战役纪念章,宋庆龄拿放大镜逐一端详,像观赏艺术品。她抬头问:“这枚是上甘岭?”陈赓点头,那双眼里写满骄傲。 时间推到1961年,陈赓心梗复发、赴沪治疗。因为用药,他面色蜡黄,脚步拖沓。宋庆龄顾虑老友情绪,特意叮嘱廖梦醒带点瑰丽色彩,“别让大将夫妇在镜子里看见病容,给他们点精神鼓励。”于是才有了那句“涂点口红”的贴心提醒。 当天的餐桌很安静。宋庆龄主要询问哈军工的进展,陈赓一边轻咳一边回答:“二期工程图纸定了,等我回去再敲实。”傅涯不忍,轻声劝阻;宋庆龄也挥手:“身体第一,工程再大离不了你也得靠别人干。”陈赓笑:“我有数。” 巧合的是,这次家宴后不久,3月12日迎来孙中山逝世三十六周年纪念。陈赓亲自挑了花篮送去宋府,附上一张便条:“老师精神不灭。”宋庆龄回信说:“革命未竟,自当砥砺。”没有想到,三天后陈赓猝然心梗,再也没有醒来。 噩耗传入宋庆龄耳中时,骨灰已送北京八宝山。工作人员担心她悲痛,刻意降低收音机音量,但纸终究包不住火。得知实情,她伏在桌前,半晌未动;随后提笔致信廖梦醒:“好人早逝,可悯可惜。陈赓才华、胆识、忠诚,俱为后辈范本。”文字不长,却写到深夜。 此后十几年,傅涯整理《陈赓军事文选》,每遇空缺便致函宋庆龄。宋庆龄已至鲐背之年,却仍耐心回忆细节:某年何地见面,谁在场、说了哪句话,几乎误差不到一天。傅涯心里明白,这不仅是对亡友的责任,更是老人最后的倔强。 1978年5月,宋庆龄病危,仍把批复稿件放在床头。病榻前,她对医护低声交代:“傅涯那本稿子,我已经圈出疑点,明天送去。”第二天清晨,工作人员打开文件夹,那几页红圈格外醒目。生命的钟摆走到尽头,她仍记挂陈赓。 仔细回望,这段跨越半个世纪的友谊,既有战火硝烟中的出生入死,也有普通饭菜里的唇齿温度。正因彼此信赖到骨子里,所以一句“您最好涂点口红”,才会成为静水流深的注脚——它轻轻落在1961年的丁香花园,却映出革命年代最温暖的底色。