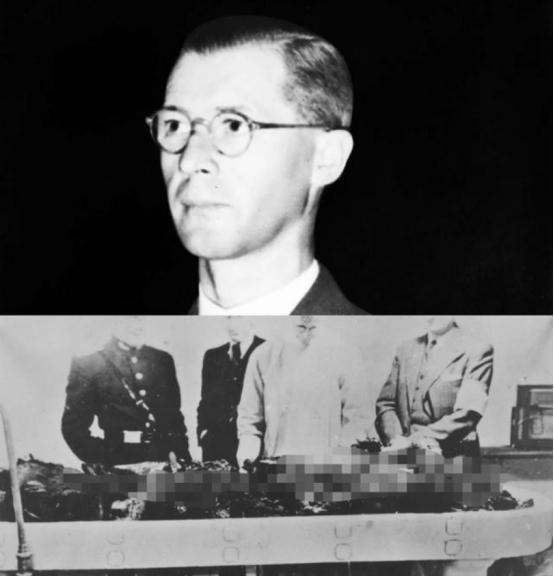

德国法西斯在欧洲的两次投降与日本投降确有相似之处,都反映了历史定论需要最明确的法律文件和国际确认。 为何将9月3日定为咱们的抗日战争胜利纪念日?为何要举行93阅兵? 一、为什么是9月3日? 虽然日本天皇在1945年8月15日发布《终战诏书》宣布停战,但这并非法律意义上的正式投降。 1. 8月15日诏书的实质:这份诏书通篇未提“投降”“战败”,反而带有“未能实现大东亚共荣”的委屈色彩。并且,诏书发布后,部分日军并未立即停止作战(如著名的“小野田宽郎”直至1974年才投降)。因此,8月15日更像是“单方面宣布停火”。 2. 法律意义上的投降:日本政府代表于1945年9月2日在美军“密苏里号”战舰上,正式签署了《日本投降书》。这份文件白纸黑字使用了“降伏”(投降)一词,并明确命令所有日军放下武器、无条件投降。法律的程序至此才真正完成。 3. 中国的庆祝与记忆:由于当时通讯条件所限,日本正式投降的消息传到国内并被广泛知晓,已是9月3日。那一天,举国欢腾,重庆、延安等地的民众自发涌上街头,敲锣打鼓,欢庆胜利。这份全民的欢欣和记忆,让9月3日成为了中国人心中真正的胜利日。国民政府起初曾将8月15日作为纪念日,但中华人民共和国中央人民政府在1951年8月13日发布通告,正式将抗日战争胜利纪念日改定为9月3日。 二、为什么要举行“93阅兵”? 2025年9月3日举行的阅兵,是纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年的重要活动。其主要意义在于: 1. 铭记历史,缅怀先烈:抗战历时14年,中国军民伤亡超3500万。阅兵是对为国捐躯的无数英烈最崇高的致敬和缅怀,是在告诉历史“中国人民不会忘记”。 2. 珍爱和平,开创未来:阅兵旨在宣示中国珍视和平、维护和平的决心,希望与世界各国共同维护来之不易的和平局面。 3. 展示国威军威,震慑敌对势力:当前国际局势复杂,一些势力试图否定历史、挑战国际秩序。通过阅兵展示国防和军队现代化建设成就,既是对外部潜在威胁的震慑,表明中国有决心、有能力捍卫国家主权和领土完整,也是向国民和友邦展示维护和平的实力与信心。 4. 弘扬正确历史观,维护战后秩序:与德国两次投降的案例一样,历史的定论需要被明确和维护。日本也有势力试图模糊甚至否认侵略历史。中国通过高规格纪念,正是为了维护第二次世界大战的胜利成果和以联合国为核心的国际体系。 三、德国两次投降与历史定论 “德国法西斯一共向欧洲投降了两次”非常关键,这与日本的情况有相似之处。 德国的两次投降:1945年5月7日,德国代表在法国兰斯向美、英等西方盟军签署投降书。1945年5月8日:应苏联要求,斯大林认为兰斯的投降仪式不够正式,且未充分体现苏军的贡献,于是在柏林近郊的卡尔斯霍尔特举行了第二次投降仪式,德国代表向苏联及盟国正式无条件投降。5月8日因此成为“欧洲胜利日”(V-E Day)。 背后的共同逻辑:这两次投降和日本的案例都说明,重要的历史节点需要最清晰、最正式、最具国际普遍认可的法律文件和仪式来确认。这不仅仅是一个形式,更是对历史负责、对未来负责的态度,是为了防止有人利用模糊地带篡改历史。苏联的坚持,与中国强调9月3日的意义,其核心都在于确保自身在反法西斯战争中的巨大牺牲和贡献得到充分的承认和尊重,维护历史的真相和尊严。 总之,将9月3日定为抗日战争胜利纪念日,是基于法律文件的正式性、历史瞬间的全民记忆以及对历史真相的坚守。而盛大的“93阅兵”,则是为了铭记苦难辉煌的历史、缅怀牺牲的先烈、珍爱来之不易的和平,并向世界展示中国捍卫和平的决心与能力。这一切,与当年苏联坚持德国必须在柏林再次正式投降一样,都是为了捍卫历史的定论和世界的公义。 铭记历史,不是为了延续仇恨,而是为了更好地守护当下的和平与繁荣。