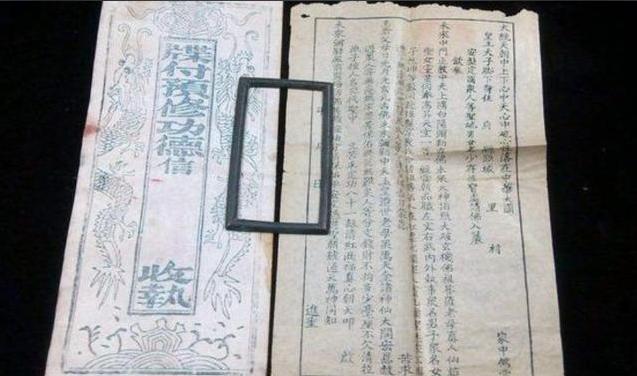

中国古代僧人的度牒那么重要,他们怎么防止别人冒名顶替? 在古代中国,和尚道士手里的度牒可不是普通纸片,这东西相当于官方认证的“宗教身份证”,有了它就能免赋税、免徭役,甚至能在战乱时凭此投靠寺庙避难。 正因为度牒好处太多,历朝历代都有人想钻空子,要么伪造度牒,要么捡到别人的度牒冒名顶替,不过古人早就想到了各种办法防范,从纸张到制度形成了一套完整的防伪体系。 唐代的度牒就已经很规范了,上面会详细记录僧人的籍贯、年龄、相貌特征,甚至连脸上有没有痣、眉毛浓淡都要写清楚,比如《唐会要》里记载,度牒必须注明“身量高低、面形方圆、有须无须”。 这就像给僧人画了张简笔画,官府查验时对着人一看就能对上号,宋代更绝,有些度牒还会标注僧人出家前的俗名和家族信息,相当于把祖宗十八代都写上,想冒名就得把这些细节全背下来,难度极大。 光写得细还不够,官方在度牒材质上就下了功夫,唐代早期用的是普通麻纸,但到了中后期开始改用“绫纸”,一种加了蚕丝的高级纸张,这种纸手感厚实,还有独特的纹理,民间很难仿制。 明清时期更夸张,度牒直接用朝廷专门制造的“诰命纸”,这种纸带有暗纹和水印,就像现在的人民币防伪线,一看就知道真假,而且每次印发度牒,官府都会登记造册,把编号和持证人信息存档,相当于建了个早期“数据库”,各地官府都能查阅。 最关键的是查验制度,僧人出门云游时,不管住寺庙还是过关卡,都得主动出示度牒,查验的人不仅要看纸质和内容,还会随机提问,比如问他师父是谁、在哪座寺庙受戒、甚至考几句经文。 真正的僧人这些问题张口就来,冒牌货很容易露馅,元代有本《僧史略》记载,当时规定僧人“行住坐卧必带度牒,遇验则对答如流”,如果答不上来,轻则没收度牒,重则按“诈伪律”治罪。 寺庙内部也有配合措施,正规寺庙都会给僧人发“戒牒”,这是受戒时颁发的证书,上面有受戒地点和时间,和度牒相互印证,就像现在的身份证和毕业证,两证齐全才认。 有些寺庙还会给僧人做“戒疤”,虽然这习俗宋代才普及,但一旦烧了戒疤就成了终身标记,度牒上会注明“戒疤几处”,冒名者总不能为了造假专门烧个一样的疤吧? 官府还会定期“年检”,唐代规定每三年要对僧人进行一次勘验,明清则改为五年一次,届时所有僧人必须到指定地点集合,官府会把度牒信息和存档比对,同时重新核对相貌。 如果僧人年龄增长导致相貌变化(比如长出胡子),还要在度牒上补注。这种动态更新让冒名者很难长期蒙混,毕竟几年下来人的变化可能挺大,而真僧人能说清自己这些年的经历。 对付伪造度牒,朝廷的刑罚也足够吓人,《唐律疏议》规定,伪造度牒者“徒二年”,也就是服两年劳役;如果用假度牒成功冒名顶替,一旦查实“加役流”,流放三千里并服三年苦役。 宋代更狠,伪造度牒直接判“绞刑”,连帮忙传递假度牒的人都要判流放,这种严刑峻法让大多数人不敢铤而走险。 有意思的是,民间还形成了一些辅助识别方法,比如真正的僧人常年素食,体态和肤色跟普通人有差异;而且僧人之间有特定的礼仪和暗语,比如见面时的合十手势、对寺庙职位的称呼等,这些细节很难靠模仿学到。 明代有本笔记里写过一个案例:有人捡到度牒冒充僧人,结果在寺庙里用筷子的姿势不对(僧人用筷有特定规矩),被老和尚当场识破。 不过道高一尺魔高一丈,历史上还真有成功冒名的案例,清代《清稗类钞》记载,有个叫王二的无赖捡到了一个病故僧人的度牒,他照着度牒上的描述在脸上点了颗假痣,居然混进寺庙当了三年和尚。 最后因为不会背《心经》被揭穿,判了流放,这也说明,不管制度多严,总有人想钻空子,但总体来说,古代这套“纸质防伪+信息核验+严刑峻法”的组合拳,还是有效遏制了度牒冒名现象。 从这些措施能看出,古人对度牒的管理已经相当成熟,这不仅是为了维护宗教秩序,更关乎国家赋税和社会稳定,毕竟少一个僧人就意味着多一个纳税服役的人。 那些看似繁琐的规定,其实都是古代社会治理智慧的体现。

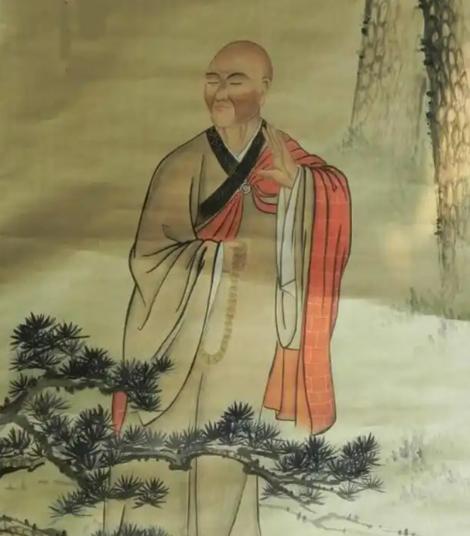

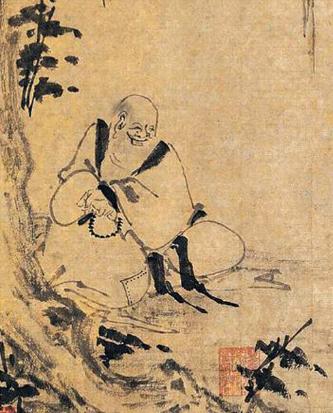

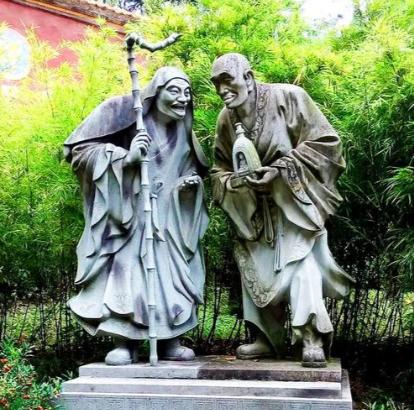

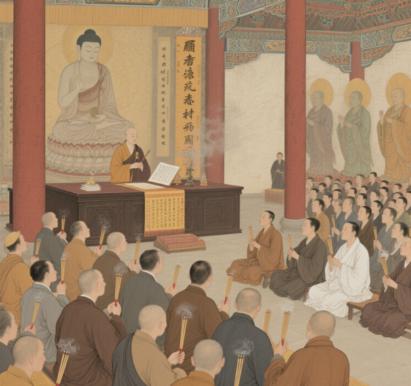

![于正要演将军了[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/10775405504116759187.jpg?id=0)