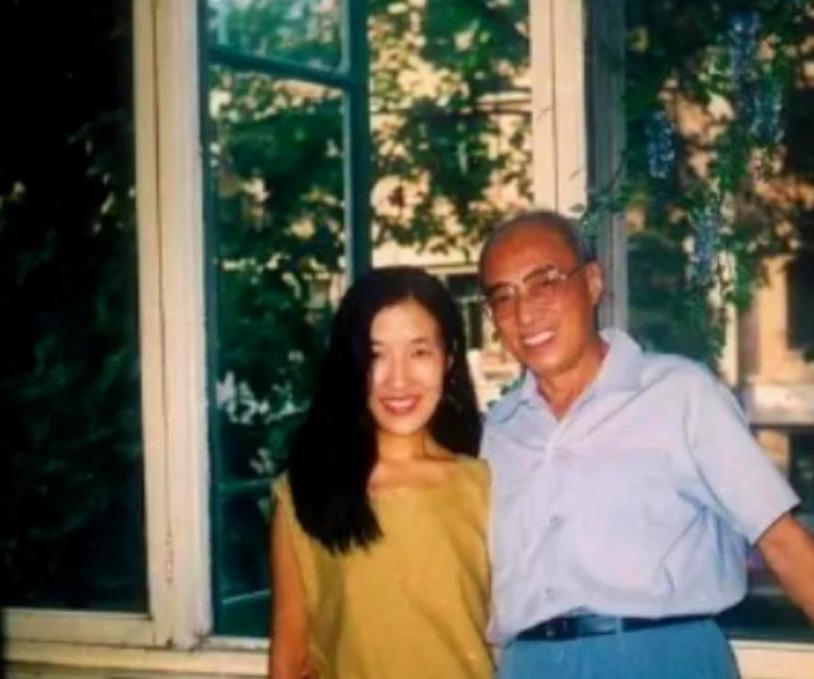

1986年,65岁的航天泰斗杨南生与29岁的张严平喜结连理。起初张严平双亲极力反对这门亲事,待得知杨南生的真实身份后,两位老人顿时瞠目结舌。 【消息源自:张严平回忆录《君生我未生》2015年版;《中国航天报》2013年12月特刊《固体火箭先驱杨南生的最后十年》】 1984年春天,人民大会堂的走廊上,张严平攥着采访本小跑着追赶科技界的代表。这个扎着马尾辫的新华社姑娘刚满27岁,鞋跟卡在地毯接缝处差点绊倒时,有双布满老茧的手及时扶住了她。"小心台阶。"戴着黑框眼镜的老人说完就要离开,她突然认出这是上午发言的航天专家,赶紧掏出工作证:"杨总工,能补充两个问题吗?" 谁能想到这次偶然的搭话,让相差36岁的两个人开始了长达两年的书信往来。杨南生回到西安后寄来的第一封信里,除了回答技术问题,还用钢笔工整地抄了半首《卜算子》。张严平在办公室拆信时被同事打趣:"哟,老科学家还这么文艺?"她红着脸把信纸折好,当晚就回信讨论李商隐的无题诗。后来收发室的老王都记住了规律:"小张,又有你的航空挂号信!" 1986年春节,张严平把恋爱的事告诉父母时,父亲把茶杯重重撂在茶几上。"他比我大五岁!"母亲指着墙上全家福的手直发抖,"你知道邻居会怎么说?"女儿却掏出三捆用红绸系着的信:"这里面有他设计的火箭方程,也有我们一起改的诗。"最上面那封信的落款日期是除夕夜,63岁的杨南生写道:"窗外的爆竹让我想起1966年戈壁滩上的试车,那时我们用算盘打出来的参数,现在都变成你采访本上的'国家进步'了。" 婚礼在航天大院的老旧宿舍里举行,十几平米的新房只摆得下书桌和单人床。张严平用采访补贴买了条真丝红裙,杨南生却坚持穿洗得发白的中山装:"我这年纪穿西装像归国华侨。"来吃喜糖的同事欲言又止,倒是楼下卖冰棍的老太太说了大实话:"闺女啊,你图他啥?"新娘正往墙上贴"喜"字,闻言指了指书架上泛黄的《弹道计算手册》:"这里头有七个国家机密,够我学一辈子。" 1998年冬天,78岁的杨南生半夜咳血,救护车开到单位医院却被告知医保关系在陕西。张严平裹着军大衣在挂号处吵架:"他是造出长征一号第三级发动机的人!"值班医生无奈摊手:"大姐,系统里只显示他是西安退休研究员。"后来她学会凌晨四点去同仁医院排专家号,病历本攒了二十多册。有次缴费时发现钱包被偷,蹲在走廊哭到一半,丈夫颤巍巍递来手帕:"别急,我书柜底层那本《流体力学》里夹着应急钱。" 转机出现在2005年,张严平在整理资料时发现丈夫早该享受的国务院津贴证明。她抱着档案袋冒雪跑到国防科工委,门卫看她冻得嘴唇发紫,破例帮忙联系了老干部局。三个月后组织关系终于转回北京,杨南生摸着崭新的医疗证说:"这辈子第三次领证。"彼时他右眼已失明,仍坚持用放大镜校对妻子写的回忆录,看到"1962年他用自行车驮着实验设备穿越沙漠"那段,突然笑出声:"当时哪有骆驼刺?是红柳根绊倒了车子。" 2013年深秋,张严平在八宝山告别厅轻轻调整丈夫胸前的党徽。有年轻记者问她为何不选海葬,她指向挽联上的"星辰大海"四个字:"当年他给我讲火箭原理时说,最好的轨道是把科学送上天,让爱情落回地。"五个月后,她独自站在渤海湾的礁石上,骨灰随风散入波涛时,远处恰好有艘货轮鸣笛——像极了三十年前戈壁滩上那声震撼人心的试车轰鸣。