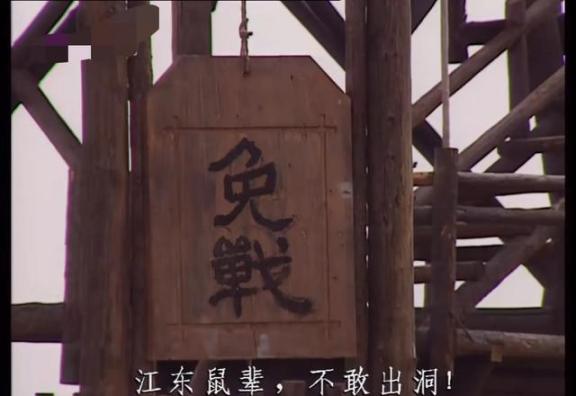

为什么在三国以前的古代打仗,只要不想打的一方把免战牌子一挂,攻打的一方就不攻城,也不攻寨,只在外面叫,或者骂或刺激防守的一方出来与自己交战呢?战争还这么讲礼貌的吗,但是也不礼貌呀,人家不出来,攻击的一方能把守方全家都问候一遍,什么难听话什么来。 在古代战场上,你以为挂个牌子就能停战?一方不想打,另一方就真得在外面干瞪眼,只会骂街?这种事儿听起来像小说,可它背后藏着什么秘密? 中华优秀传统文化里,先秦时候打仗可不是乱来,那会儿诸侯争霸,受周礼影响深,讲究师出有名、守信义。春秋时期,各国贵族间有血脉联系,作战多用战车,得在平地约定战场,要是哪边不愿打,就得先说清楚,避免无谓厮杀。这种习俗慢慢演变,成了后来文学里的免战牌基础。 战国后,争斗激烈了,但不少将领还顾及名声,怕被骂不义,影响招兵买马。秦汉统一后,这风气延续,但更注重实际,边疆战事偶尔见类似规则。总的说,这体现了祖先智慧,追求以最小代价化解矛盾,维护社会秩序。 说起具体事儿,得提《三国演义》里的例子。蜀汉诸葛亮北伐祁山,魏国司马懿前头吃亏,就天天挂免战牌,不出门应战。诸葛亮想激他,先让魏延带兵去营外叫骂,后面还送女装嘲讽。司马懿营在平原,蜀军本能攻,可诸葛亮没硬来,转而屯田。另一个是赤壁后,周瑜攻南郡,中箭伤重,鲁肃挂免战牌,曹仁大军到寨外只骂街,不攻寨。东吴那时群龙无首,曹仁本占便宜,却没动手。要是没挂牌子,像刘备东征东吴,陆逊夜袭火烧蜀营,刘备大败退白帝城,就没这么客气。 这些故事虽出自演义,但反映了历史中对策略和声誉的考量。实际史书里,免战牌没明确记载,多是小说加工。 春秋时战争有礼仪,战国后渐弱,秦汉更务实。 为啥挂牌就不攻?一是攻城寨代价大,冷兵器时代,粮草后勤跟不上,硬拼伤亡重。二是顾及道义,春秋讲究信守承诺,违背会被天下人看不起。 战国后虽变了,但三国时将领多世家出身,还残留旧习。骂街是激将法,想瓦解士气,却不礼貌,啥脏话都来,体现战争残酷。 这种习俗到魏晋南北朝,内乱多,速战速决成主流,免战规则淡了。明清小说借此渲染情节,但核心是中华军事文化精髓,注重谋略纪律。今日咱们国防建设,传承这些传统,强调和平发展,维护国家统一。

![曹操:贾诩你可以不用,但是你得有[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/9983443608858296184.jpg?id=0)