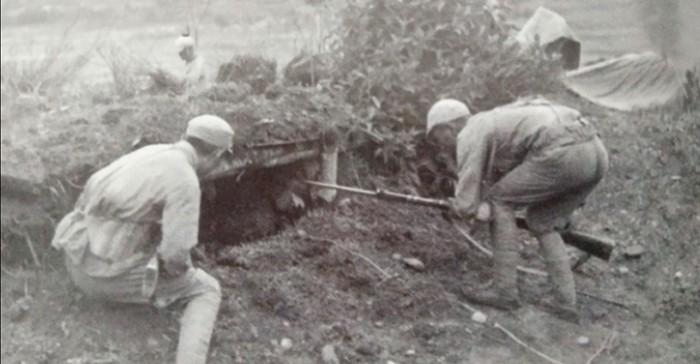

1915年4月23日下午,从德军阵地上释放过来一片黄绿色的气体。几分钟后,数万英法士兵淹没在黄绿色的云雾中,仅仅几秒钟,士兵们揪住喉咙,痛苦地嚎叫起来。这是化学武器第一次投入实战。 一百多年前的那个春日午后,黄绿色的死神降临在比利时伊普尔的战场上。这道看似平常的云雾改变了人类战争史,也标志着科学技术被推向最黑暗深渊的开始。是什么让一位诺贝尔奖得主成为”化学武器之父”?这场史无前例的毒气战背后,究竟隐藏着怎样的人性悲剧? 弗里茨哈伯1868年12月9日出生于普鲁士王国西里西亚布雷斯劳的一个犹太人家庭。这个犹太商人的儿子从小就对化学着迷,父亲希望他继承家业,但哈伯对那些五颜六色的化学反应更感兴趣。 1886年开始,哈伯辗转于柏林大学、海德堡大学、柏林技术大学等校求学。他先后师从多位化学大师,不仅学习理论知识,还经常到工厂实习。这种理论与实践相结合的学习方式,为他后来的科研成就打下了基础。1891年,年仅23岁的哈伯就获得了博士学位。 1909年,哈伯取得了改变世界的重大突破——发明从氮气和氢气合成氨的工业哈伯法。这项技术让人类能够从空气中制造化肥,彻底改变了农业生产。哈伯因此被誉为”从空气中发明面包的人”,并在1918年获得诺贝尔化学奖。 但历史的悲剧性就在于,这位造福人类的科学家同时也成了战争的魔鬼。1914年第一次世界大战爆发后,作为狂热的爱国主义者,哈伯主动投身于军事研究。当传统攻击手段无法突破堑壕防线时,德军将目光转向了化学武器。 1915年4月22日,德军在比利时伊普尔释放了180吨氯气。下午5点,伴随着尖锐的”嘶嘶”声,大量气瓶喷出的氯气聚集在德军阵地前,形成一堵厚重的云墙向法军阵地飘去。 法军战壕的守卫者们在这种从未见过的黄绿色浓云中惊慌失措,他们本能地四散奔逃。士兵们的眼睛流泪,鼻子和喉咙剧痛,肺部有相似的感觉,他们剧烈咳嗽并逐渐窒息。更令人震惊的是,氯气的强烈腐蚀性连金属都没有放过,步枪、大炮因锈蚀而无法使用。 这次攻击造成了协约国方面5000人死亡,1.5万人受伤,其中近半数留下了终身残疾。这是第一次大规模使用化学武器,坚守数月的防线被毒气撕开了一道16公里长的缺口。 毒气战的”成功”并没有给哈伯带来内心的平静。他的妻子克拉拉伊梅瓦尔也是化学博士,同时是活跃的女权和反战分子,强烈反对丈夫的化学武器研究。夫妻二人就毒气战的道德性发生了激烈争吵。 1915年5月1日晚上,在庆功宴结束后,克拉拉情绪崩溃,写下遗书并用哈伯的配枪在花园中自杀。面对妻子用生命发出的抗议,哈伯依然没有改变立场,第二天就奔赴东线继续督导毒气战。 1915年12月9日,哈伯又研制出了新的毒气——光气,毒性比氯气强18倍。后来他还发明了芥子气等更加致命的化学武器。一战期间,共有9.1万名军人死于化学武器攻击,而因化学武器造成的非致命性伤亡约117.65万人。 1918年,战争结束后,瑞典皇家科学院将诺贝尔化学奖颁给了哈伯,以表彰他的合成氨研究,但这个决定引起了巨大争议。战争中死于毒气的人不计其数,哈伯本人在战后都感到罪孽深重,他因害怕被人认出来而故意蓄胡子,甚至跑到外国躲避了一段时间。 1933年,纳粹党在德国掌权,尽管哈伯是著名的科学家,但因为他是犹太人,遭到了残酷的迫害。这位曾经为德国立下汗马功劳的科学家被迫流亡海外。1934年1月29日,哈伯因心脏病在瑞士巴塞尔逝世。 悲剧并未就此结束。哈伯的儿子赫尔曼因父亲的化学武器工作感到羞愧,于1946年自杀。更加讽刺的是,哈伯早期发明的杀虫剂后来被纳粹改造成齐克隆B,用于屠杀包括哈伯家族成员在内的数百万犹太人。 化学武器从此成为人类挥之不去的阴霾。化学武器的大规模使用始于一战,曾导致约130万人伤亡。二战中,意大利和日本也多次使用化学武器。即使在现代,叙利亚等地的化学武器攻击仍时有发生。 《禁止化学武器公约》于1993年开放供签署,1997年生效,至2024年1月,共有193个缔约国。这个公约是人类对化学武器说”不”的重要里程碑,但化学武器的威胁并未完全消除。 哈伯的一生体现了科学与战争、天使与魔鬼的复杂交织。他的合成氨技术养活了世界上数十亿人口,但他发明的化学武器也夺去了无数生命。这个矛盾的人物提醒着后人:科学技术本身是中性的,但如何运用这些技术,则考验着每个人内心深处的道德准则。