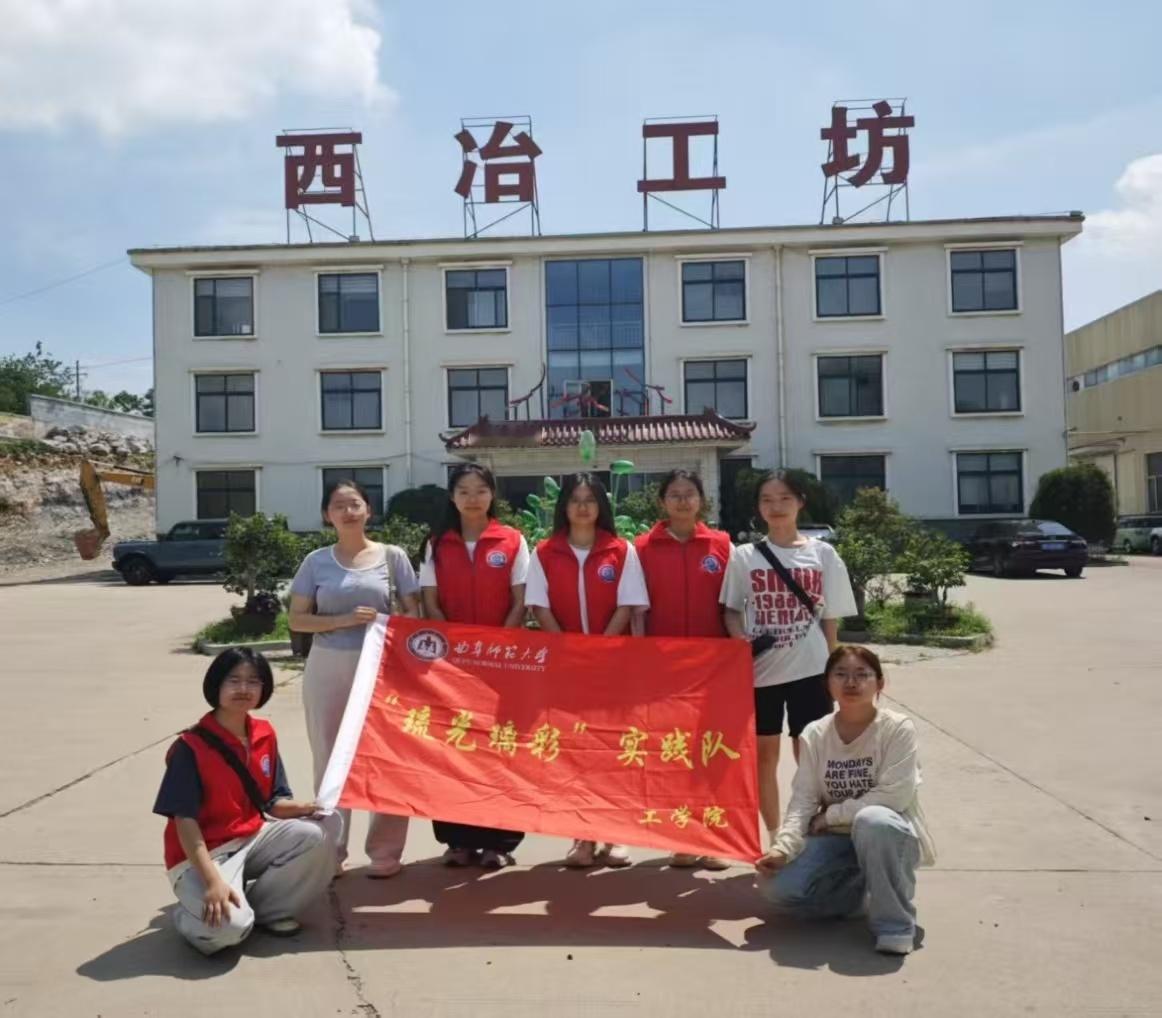

秦岭笑谈[超话]淄博西冶工坊琉璃工艺探秘:千年技艺的传承与创新中国青年网淄博 7 月 4 日电(通讯员 王思涵 李姝冰)7月3日,曲阜师范大学工学院“琉光璃彩”实践队走进山东省淄博市博山区西冶工坊及工厂展厅,开展以琉璃工艺为主题的暑假社会实践活动。此次活动旨在深入学习淄博琉璃的历史传承与制作技艺,助力非物质文化遗产的传承与发展,为更多青年学子成为非遗文化的传播者搭建平台。生产区:高温中的技艺坚守当天上午,实践队抵达西冶工坊时,厂区内的高温熔炉已在持续运转。负责接待的工作人员介绍,作为淄博琉璃制作与传承的重要场所,这里常年接待来自各地的研学团队,专门设计的参观通道既严格划分了生产区域与参观区域,避免无关人员干扰生产秩序,又能让参观者清晰看到琉璃从原料到成品的完整过程。生产区是整个工坊最具“热度”的地方——1000℃以上的高温熔炉正散发着灼人的热浪,即使站在数米外,也能感受到扑面而来的温度。实践队成员现场看到,三位师傅正围着熔炉工作:他们手持长约两米的铁杆稳稳探入炉内,精准挑出烧得通红的琉璃料,表面的光泽随温度流转;随后用特制的钳子与模具对琉璃料进行塑形,原本不规则的琉璃料逐渐显现出器皿的弧度;过程中还需根据琉璃烧制状况关注火候强度,避免影响整体烧制流程。汗水顺着师傅们的脸颊滑落,浸湿了蓝色工装的领口与后背,但他们的动作始终稳定流畅。工作人员在一旁解释道“化料、挑料是琉璃制作的基础工序,对时机的把控全凭经验,一位师傅至少要练习五年,才能独立完成挑料环节。”工作人员向驻足观察的实践队员介绍,“没五年苦练,摸不准这火候。”实践队员注意到,熔炉旁的地面有些发黑,墙角工具架上整齐排列着十几种不同规格的铁杆,杆头残留着灼烧痕迹。加工区:精细打磨中的质感呈现实践队来到加工区观察到几张木质工作台沿着墙面排列,台面上铺着深色绒布,上面摆放着刚从生产区送来的琉璃半成品:有的是初具形态的瓶身,表面还带着细微的气泡;有的是未完成的摆件,边缘略显粗糙。三位工匠正坐在台前,手持砂轮与细砂纸进行打磨。碗口原本模糊的线条变得更加清晰,阳光透过窗户照在上面,已经能看到淡淡的光泽。工作人员指着桌上的半成品向实践队介绍:“经过打磨、抛光、修整等工序,才能去除生产过程中留下的瑕疵,让琉璃的通透质感完全展现出来。”展厅:传统与创新的交融展示上午10时,实践队走进工厂展厅。展厅中央的展台采用阶梯式设计,从底层的实用器皿到顶层的艺术摆件,层层递进展示着琉璃的多样形态。左侧展柜里,茶杯壁薄如纸,透光时能看到杯身的暗纹,壶盖与壶身衔接处严丝合缝;右侧的独立展台上,一件凤凰造型的摆件展开羽翼,尾羽上的色彩从绯红渐变为孔雀蓝。“这些作品里,有几件曾作为伴手礼出现在重要峰会上。”工作人员指着展柜里的一套琉璃笔筒说,“它们的设计融合了淄博琉璃的传统色彩与现代审美,既保留了“温润通透”的特质,又加入了简约的线条,因此被选中作为文化交流的载体。”工作人员结合展品,向实践队成员介绍了琉璃的分类:“从材质来看,展柜里的一只清代琉璃瓶是古法琉璃的代表——它以天然矿石为原料,经过高温熔炼后,质地坚硬且带着自然的温润感,瓶身上的花纹虽历经百年,依然清晰如新。而旁边的现代琉璃摆件则采用了新型复合材料,不仅色彩更加鲜亮,造型也更具张力。古法琉璃讲究‘天人合一’,靠天然原料呈现质感;现代琉璃则用科技拓展了可能性,但核心的熔炼技艺没变。”按用途划分,展厅里的琉璃制品各有侧重。工作人员指着展厅入口处的大型琉璃屏风介绍:“屏身上内嵌着淄博当地的山水纹样,灯光从背后照射时,纹样在地面上投下流动的光影,营造出‘一步一景’的效果,这类装饰性琉璃常被用于文化场馆、酒店大堂等场所,通过光影与造型传递文化内涵。” 而生活实用区的琉璃碗、琉璃花瓶等制品则更注重实用性,“碗口经过特殊打磨,手感光滑不烫手;花瓶底部设计了防滑纹路,既美观又能稳定放置。”实践队成员仔细观察着每件展品的细节,在笔记本上记录下琉璃的色彩、造型特点,并不时向工作人员提问。当被问到“古法琉璃的色彩是如何调配的”时,工作人员指着展柜里一套彩色琉璃珠解释:“主要靠矿石本身的颜色,比如加入铁矿会呈现红色,加入铜矿会呈现蓝色,比例全凭经验掌握。” 活动结束时,实践队成员整理着收集的资料:有生产区拍摄的工艺视频、加工区的工序草图,还有展厅里不同琉璃制品的参数记录。而对于西冶工坊的师傅们仍在忙碌——熔炉里的火焰依旧旺盛,工作台前的打磨声此起彼伏。