1949年,晚清首富盛宣怀的小女儿盛方颐,在上海一出租屋内自尽而亡。临死前,她穷困潦倒,看着墙上父亲的遗像,恨恨的说道:“爹,你为什么要害我…”

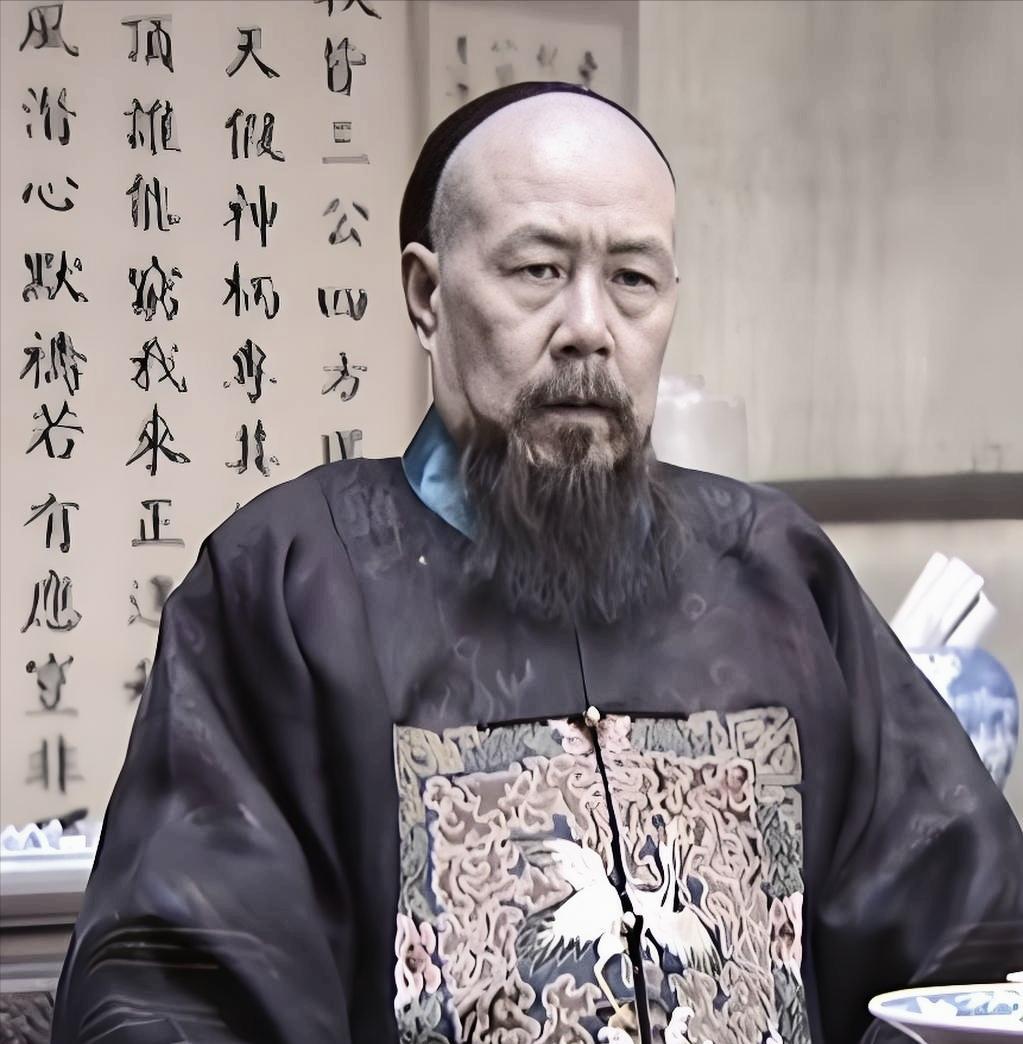

盛宣怀作为晚清时期的重要人物,通过经办多项实业积累了巨额财富,他的家族规模庞大,包括多个子女和仆役。盛方颐出生时父亲已近六十岁,作为最小女儿,她从幼年起就处于优渥环境中。父亲去世前,对她的关照超出常人,这让她习惯于依赖他人。

1916年父亲离世后,母亲接管家务,继续维持这种生活方式。这样的成长背景让她缺乏独立处理事务的能力,当面临婚姻选择时,容易做出决定。家庭教育侧重物质满足,却忽略了性格培养,这在后来的人生中显露弊端。

盛方颐的经历反映出那个时代富家子女的共同问题:表面风光下隐藏着适应力的缺失。许多类似家庭在社会变迁中迅速衰落,正是因为后代未学会自立。她的故事提醒人们,父母的溺爱虽出于好意,但若无节制,便可能埋下隐患。

盛方颐成年后遇到了彭震鸣,此人出身盐商家庭,但家道已中落。他热衷娱乐活动,常借用亲戚资源维持表面生活。两人相识于一次外出场合,彭震鸣随后展开追求。

尽管母亲萧夫人察觉彭的背景不足,多次表达反对,但盛方颐坚持己见。最终,母亲妥协,提出条件以保障女儿利益,包括婚礼规格和财产安排。

1920年代,他们在上海一处知名场所举办婚礼,母亲额外提供房屋和车辆作为嫁妆。这场婚姻从一开始就存在不稳定因素,彭震鸣的习性未改,婚后继续沉迷个人爱好。

盛方颐试图适应,却逐渐卷入不良习惯。两人共同挥霍财产,导致经济状况恶化。彭震鸣的放荡直接加速了家庭衰败,他不顾家计,频繁外出消费。盛方颐也开始依赖某些方式缓解压力,这进一步消耗了剩余资产。他们的生活轨迹显示,婚姻选择对个人命运的影响巨大,尤其在缺乏理性判断时。

婚后几年,彭震鸣的举动越发肆无忌惮,他将精力投入赌博和社交,忽略家庭责任。盛方颐生下多个子女,却得不到丈夫支持,这加重了她的负担。

夫妇二人染上吸食鸦片的习惯,这在当时社会中并非罕见,但对他们来说成了致命消耗。家产包括房产和现金逐步变卖,以维持开支。母亲留下的遗产本可支撑长远,但挥霍速度超出预期。

到1940年代,家庭已陷入贫困,他们被迫搬入简易住所。彭震鸣未改变行为,继续外出寻求刺激。盛方颐的生活质量急剧下降,她开始反思过往选择。

1949年,上海实施禁烟措施,切断了他们的依赖来源。这直接导致盛方颐的精神支撑崩塌,她选择吞食鸦片结束生命。

临终时,她对父亲的怨恨源于童年教育的缺失,那种过分宠爱让她无法应对现实挑战。彭震鸣在妻子去世后,也未能摆脱困境,最终以类似方式离世。

盛方颐的悲剧并非孤例,它折射出晚清到民国时期社会转型的阵痛。许多富豪后代在失去家族庇护后,难以适应新环境。盛宣怀一生积累的财富,本应为子孙提供保障,却因后代的管理不当而迅速流失。

盛方颐作为其中一员,她的婚姻和生活习惯加速了这一过程。彭震鸣的角色尤为负面,他利用婚姻获取资源,却未承担相应义务。这对夫妇育有六个子女,这些孩子在贫困中成长,继承了父母的困境。

历史记载显示,盛家其他子女也有类似遭遇,但盛方颐的结局最为惨烈。她的故事警示后人,财富教育需注重品格塑造,而非单纯物质堆积。社会变迁中,个人适应力决定命运走向。禁烟政策的实施虽是外部因素,但内在问题是根源。

回顾盛方颐一生,从出生到离世,跨越了晚清、民国和新中国成立初期。这段历史中,家族财富的兴衰与时代动荡交织。盛宣怀的遗产高达上亿,但第二代已开始败落。

盛方颐的童年环境让她视奢侈为常态,成年后难以调整心态。彭震鸣的加入像催化剂,推波助澜。他们的挥霍包括出售房产、车辆和日常消费,最终一无所有。子女的教育也受影响,他们在动荡中求生。

盛方颐的自尽标志着一个时代的落幕,它提醒人们,父母的责任不止于提供财富,还需传授生存技能。类似案例在历史上屡见不鲜,如其他富商后代的下场。她的怨言虽指向父亲,但本质是系统性问题的体现。