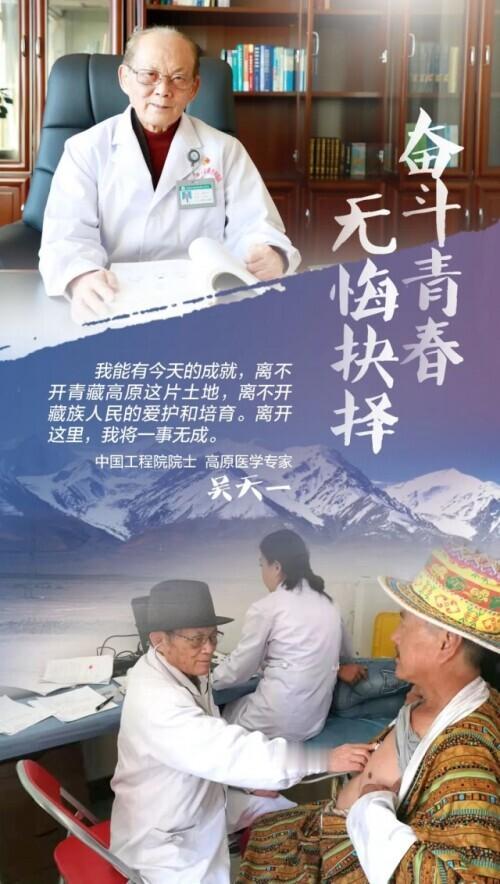

1980年,美国纽约。一位女士在联合国教科文组织的办公室里,随手翻看来自祖国的《光明日报》。突然,她的目光定格在一篇文章的署名上——“吴天一”。她的心跳骤然加速,双手止不住颤抖:“这个吴天一,会是我失散32年的哥哥吗?” 女士名叫吴若兰,她的哥哥吴天一,早在1948年就与家人天各一方—— 那年,吴天一从南京最好的中学毕业,以优异的成绩升上高中。 正当此时,国民党部队撤离南京,身为部队文职人员的吴爸爸,带着家人被迫离开。 而13岁的吴天一却执意留下: “我好不容易考上这么好的学校,学杂费、食宿费学校全包,我想留下来好好读书。” 分别时,父亲含泪说: “你要是不走,我们可能就要永别了!” 没想到,竟然一语成谶! 很快,爸爸、妈妈、妹妹就杳无音信了。 读高中时,吴天一因为完全断了零花钱,连洗衣服的肥皂都买不起。 他就捞出河底的淤泥来搓洗衣服,还乐观地告诉同学: “这可是我的独门秘籍。” 到了周末学校放假,他没有饭吃,就饿着肚子使劲读书,还鼓励自己说: “书中自有千钟粟。” 好在,老师和同学们很快发现吴天一饿得面黄肌瘦,便轮流喊他到自己家里去吃饭。 在师友们的帮助下,吴天一顺利读完高中。 之后,他参军、学医、奔赴朝鲜战场,又转业到青海研究高原病,而父母和妹妹音讯全无。 直到1980年12月30日,45岁的吴天一从海西地区考察归来,他一回到单位,同事就冲过来喊道: “你家人从美国来找你了!” 原来,在联合国教科文组织工作的妹妹吴若兰,有条件接触到祖国的报纸。 一天,她在《光明日报》上,看到吴天一写的文章《高原适应的强者》,心中不禁咯噔一下: “哥哥也叫吴天一,难道这作者是哥哥吗?” 于是,吴若兰顺着这条线索,辗转找到哥哥的工作单位。 当吴天一拨通妹妹留下的越洋号码,妹妹泣不成声: “哥哥,爸爸妈妈都活着,他们想你啊!” 时隔32年,一家人隔着万里重洋痛哭! 1983年,吴天一以访问学者的身份前往美国考察,同时探望父母。 当他见到白发苍苍的父母,他扑通一声跪倒在地: “儿子不孝,让你们担心了……” 短暂的团聚后,父母恳求他留下: “留下来,我们一家人过团团圆圆的日子。我们亏欠了你三十多年的父爱、母爱,想给你补上。” 但吴天一含泪拒绝了: “你们是我的亲生父母,祖国是养育我的父母,儿子能成人,离不开祖国对我的养育之恩。高原医学只能诞生在青藏高原,我的根在青藏高原。” 随后,他给父母讲述了这些年自己的成长历程—— 自己如何成了光荣的人民解放军,如何在中国医科大学求学,如何在朝鲜平壤救死扶伤,如何在大学遇到自己的妻子刘敏生,如何得到了爱人的大力支持,如何来到青海,如何立志投身高原病的研究,等等。 父母听了,终于理解了他报效祖国、愿意为祖国医疗事业奋斗终生的志向,理解了他的选择。 “儿呀,没想到你不仅顺顺利利地长大了,还成了一位医学家,我们为你感到骄傲,我们永远支持你!” 一个星期后,吴天一便回到了祖国,回到了他心心念念的青藏高原。 为了攻克高原人类适应和高原病防治难题,吴天一几乎走遍了青海的每一个角落。 他每到一处,都要为牧民诊病。 所以,他的大型高原病调查活动,也是大型的义诊活动。 因此,人们亲切地称他为“青藏高原上的好曼巴(好医生)”。 2001年,吴天一当选为中国工程院院士。 同年,青藏铁路二期工程启动,14万筑路大军投身于轰轰烈烈的建设大潮之中。 这14万筑路工人,没有一人因高原病死亡。 而他们的“保护神”,正是吴天一! 吴天一的成就远不止于此—— 他提出“藏族高原适应”理论,被国际医学界命名为“青海标准”;他写下340万字的《吴天一高原医学》,书重达8斤;86岁高龄,他仍每天工作12小时,女儿劝他休息,他却说:“高原医学还有太多事要做。” 2022年,吴天一入选“感动中国2021年度人物”名单。 颁奖词写道: “喝一口烧不开的水,咽一口化不开的糌粑,封存舍不下的亲情,是因为心里有放不下的梦。缺氧气,不缺志气!海拔高,目标更高。在高原上,你守望一条路,开辟了一条路。” 从失散少年到雪域院士,吴天一为提高高原人民健康奉献了一生,生动地诠释了“根”的意义。 他的根,是1948年南京的离别之痛,是1980年越洋电话里的哭声,更是青藏高原上那间漏风的帐篷、那些等他看病的牧民。 他说:“如果有来生,我还选这条路。” 参考书籍:《吴天一:雪域高原上的生命守护人》

菊子

高尚的人[点赞][点赞][点赞]