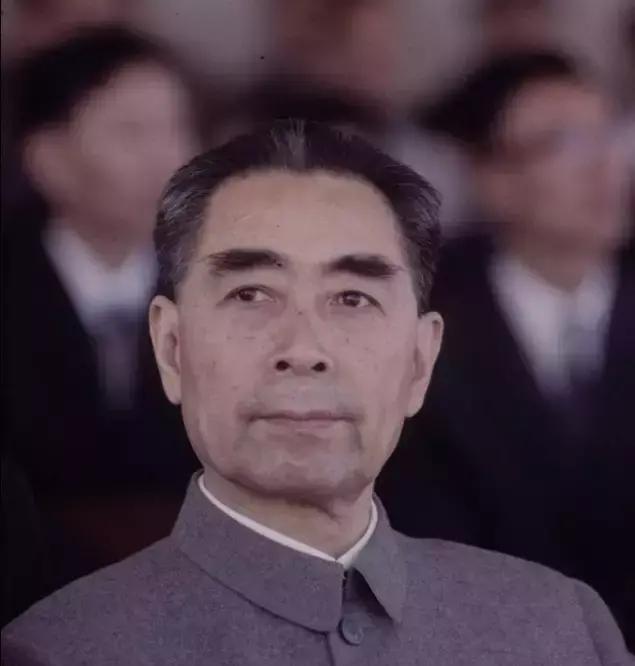

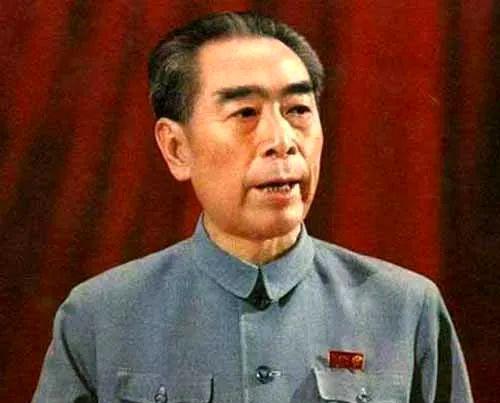

1962年周总理和张茜合影,张茜貌美如花,被誉为“第一外交夫人” “陈外长,夫人可否一同入席?”——1961年5月,日内瓦会议大厅里,一名西方礼宾官轻声询问。陈毅微微一笑,侧身请出张茜,这个场景后来被许多中国记者视为“夫人外交”起步的标志。 新中国前十年,男性干部挑大梁,夫人们大都在幕后。可国际交往讲究对等:客人带夫人,主人最好也有同等级别的配偶相陪。1950年代末,我国代表团一次次在宴会上“孤身作战”,场面多少有些别扭。对外宾来说,这不仅是礼节,更代表对女性的尊重。若长期缺位,难免被人揣测为“东方大国仍沿袭旧式男权”,舆论压力随之而来。

中央很快注意到这个细节。那年秋天,礼宾司递交报告,建议挑选一位气质、语言能力、政治立场都过硬的女同志出面。文件摆到总理、外长案头,名字排了好几页。江青当时忙着在中南海放电影、改样板戏,婉拒了;邓颖超深耕妇联事务,也不愿抽身。名单逐渐收窄,人们自然想到陈毅的夫人张茜。 张茜1913年生于湖南,一个知识分子家庭。她17岁入读上海圣玛利亚女中,英语底子就此打下;后在延安边研究政策边练俄语。抗战期间,她曾用假名潜入武汉搜集情报,还当过《新华日报》战地记者。可这些履历她从不张扬,熟悉她的人总说:“张茜外柔内刚,话不多却一针见血。”对外交场合,这正是稀缺品质。

1961年春,周总理对陈毅开玩笑:“老陈,你这位内当家不出来,咱们的形象就缺了半边天。”陈毅哈哈大笑回敬:“总理,要得,我回去做思想工作。”张茜听闻任命,第一反应是“我能力有限”,连说三次“不行”。邓颖超到家中做客,与她促膝长谈。两位姐妹举着搪瓷茶杯聊到深夜,最终一句“国际斗争也是妇女阵地”打动了张茜。 接下来的两个月,她几乎把自己关在外交部礼宾司小会议室。日常礼仪、国旗、国歌、各国禁忌,甚至刀叉摆放角度,她都逐一做笔记。有人问为何如此较真,她淡淡一句:“我代表的不只是我自己。” 5月,张茜随陈毅赴日内瓦参加关于老挝问题的会议。宴会开始前,瑞士礼宾长看着她的旗袍配披肩,夸了句“东方玫瑰”。更难得的是,她用流利法语和对方交谈,谈到勃朗峰雪线的变化,对方惊叹“madame如此了解气候议题”。那晚,会场里出现一个小插曲:几位西方记者围住她拍照,拍完还想问私人问题,陈毅摆摆手道:“这是机密。”众人哄笑,气氛顿时活络。

1962年初夏,周总理邀请印度尼西亚总统苏加诺夫人哈蒂尼访华。人民大会堂西门广场,周总理身着灰色中山装,精神矍铄。张茜则换上白色短风衣配紫色旗袍,腕间一只淡粉手包成为点睛。摄影灯闪个不停,镜头里一侧是稳健的总理,一侧是温婉的“陈夫人”。 哈蒂尼属于典型的热带风情——大花头巾、金色耳环,气场外放。两个性格迥异的女性却很快找到共同话题:儿童教育、妇女参政、棉纺工业。午宴时,两人同时伸手去拿酸甜口的凤梨片,目光相对,相视一笑,氛围一下子缓和。周总理后来向身边工作人员点头道:“夫人们交流顺畅,比我们条文谈判还重要。” 对于张茜,外界常聚焦她的美貌。事实上,她更重要的贡献是替中国夫人在国际舞台赢得“可敬、可信、可亲”三重印象。在那个人才紧缺的年代,这绝非易事。她把旗袍穿出了专业感,也让外宾看到新中国女性的职业素养。在一次内部汇报中,她直言:“旗袍只是外壳,讲好中国话才是核心。”这一句被外交部青年干部摘抄在笔记本扉页。

值得一提的是,张茜并非单打独斗。邓颖超在妇联提出“外事礼仪培训班”,鼓励中央部门干部夫人集中学习;章含之、唐闻生等年轻女翻译也主动分担同声传译任务。短短三年,一支小巧而完整的“夫人外交队伍”渐成型。有人把这一模式比作“软实力试验田”——先由个体示范,再扩散到集体,最终上升为制度。 1966年之后,国内政治风向突变,夫人外交几乎停摆。张茜与陈毅遭遇冲击,往日的光鲜瞬间隐没。直到1972年,中美破冰,周总理又想起那位曾撑起外交场合的老朋友。他派人去医院探望陈毅,同时带去问候:“张茜身体可好?国家仍需要她。”可惜,陈毅于同年底病逝,张茜也选择离开公职,专心整理丈夫遗稿。历史的舞台灯光暗下,观众席却记得当年那抹白风衣与紫旗袍。

回到1962年那张合影——周总理的洞察、张茜的沉着,在胶片里静静定格。对内,它昭示女性在新中国公共事务中的新位置;对外,它提醒世界,这个东方大国已经懂得何为现代礼仪与平等尊重。若没有那个节点,中国夫人外交的节奏或许要再推迟几年,其后续影响难以估量。 个人看来,张茜的意义从来不止“美貌”二字。她以一己之力把“夫人”角色从陪衬转向主体,悄悄拓展了女性参与国家事务的边界。这份价值,比任何照片里的旗袍更耀眼。

chen xian sheng

漂亮、大方、高贵、典雅都有的陈毅元帅的夫人!