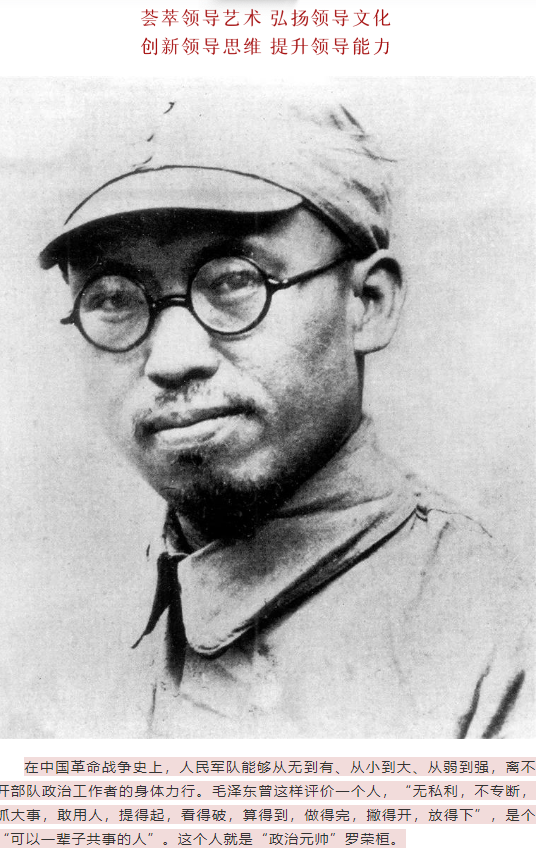

1959年庐山会议后,有一天,毛主席单独召见了罗荣桓。谈话时,伟人谈了“国防部长”人选问题,对此,罗荣桓坦诚地发表了一些自己的看法。毛主席信任他,曾这样评价——“无私利,不专断,抓大事,敢用人,提得起,看得破,算得到,做得完,撇得开,放得下”,是个“可以一辈子共事的人”。

从“政治元帅”到毛主席的铁腕支持者,罗将军信念坚定,当革命战争的号角吹响,正是无数革命者的信念和决心,将一个个战争的难题化解,推动中国从弱小走向强盛。

而在这条漫长的奋斗道路上,罗荣桓的身影始终伫立,作为毛主席亲信的“政治元帅”,罗荣桓不仅以军事天赋立下赫赫战功,更凭借其卓越的政治智慧,为新中国的建设铺平道路。

1963年,罗荣桓因病去世,毛主席亲赴葬礼并写下那句感人至深的悼诗:“君今不幸离人世,国有疑难可问谁。”

罗荣桓的一生,正是从对毛主席深厚的信任与支持,到在历史潮流中坚定不移的选择,展现了一个政治军事领袖的风采,他从军队中崭露头角,是政治工作的先锋。

罗荣桓的政治工作理念自革命初期就显现无疑,1928年,面对新战士给自己起的绰号“大脑壳”,他没有急于纠正,而是通过实际行动赢得了士兵的尊敬。

战斗中,他始终冲在最前线,后撤时则为战友们掩护,无论是个人作风,还是与战士们的关系,他始终秉持着一个原则:以身作则,做到自己要求别人做到的一切。

“要以理服人,而非以力服人”在一次纠纷中,罗荣桓用理性的思维化解了班长黄永胜的暴力行为,展现了他独到的领导方式,深深影响了整支部队,奠定了他独特的威信。

毛主席与罗荣桓的三十六年战友情感人至深,1927年,两人初识,罗荣桓随毛主席一同参与革命,第一次见面便是在敌军突袭的危急时刻,毛主席下令撤退,而罗荣桓带领战士们掩护毛主席的安全转移。

从此,两人结下了深厚的革命情谊,在长征途中,罗荣桓对毛主席的妻子贺子珍关怀备至,确保她安全到达,多次生死关头,罗荣桓总能尽全力保护队伍,为伟人提供了重要支持。

这些危急时刻的相互扶持,建立了他们之间不可摧毁的信任,罗荣桓从战场上的忠诚护卫者,到毛主席在政治、军事上的得力助手,一路走来,两人始终如战友般相互依赖。 罗荣桓不仅在政治工作上有着出色的才华,其军事策略同样卓有成效,在解放战争时期,罗荣桓帮助组建了大量的兵团,尤其是在东北地区的兵员扩充中,他采用土地改革政策,激发了成千上万农民参军的热情。

由于其灵活的战略眼光,东北野战军的规模在短短数年内迅速扩张,从最初的27万发展到辽沈战役前的150万人。

军事斗争中,罗荣桓善于用政治攻势瓦解敌人,解放战争初期,面对敌人的“心理战”,他通过点“红黑点”、记“善恶录”等方式,有效瓦解了敌军士气,增强了我方的战斗力。

即便健康堪忧,仍被寄予重任,随着时间推移,罗荣桓的身体逐渐出现问题,1959年庐山会议后,尽管罗荣桓健康状况已经亮起红灯,但毛主席依然看重他卓越的判断力和军事政治头脑,特别是他对林的评价,展示了他作为国家战略家独特的眼光。

每当毛主席对待大事时,罗荣桓总能直言不讳,提出深刻见解,哪怕有时这些意见并非最受欢迎,正因为如此,毛主席始终对他信任有加,并将其视为决策中最为关键的伙伴之一。

英雄最后的告别让人格外心疼,1963年,罗荣桓因病去世,毛主席亲自为他主持葬礼,并写下了“国有疑难可问谁”的深情诗句。

毛主席在处理党内外复杂局势时,罗荣桓始终是他可以依赖的智慧源泉,罗荣桓的一生,正如我们开头提到的,伟人所评价的那样。

他的革命精神和无私奉献,成就了一个伟大的政治军事领袖,而他与毛主席之间深厚的情谊,也在革命史上留下了浓墨重彩的一笔。

罗荣桓的贡献不仅体现在他丰富的军事才能和卓越的政治智慧上,更体现在他那份对革命理想的坚定信念和为人民解放事业无私奉献的精神,他的一生,是无数革命者为国家与民族拼搏、奋斗的缩影,也为后人提供了宝贵的精神财富。

今天,我们回望这段历史,铭记那些为革命、为人民、为国家献身的英雄们,罗荣桓无疑是其中最为璀璨的一颗星。