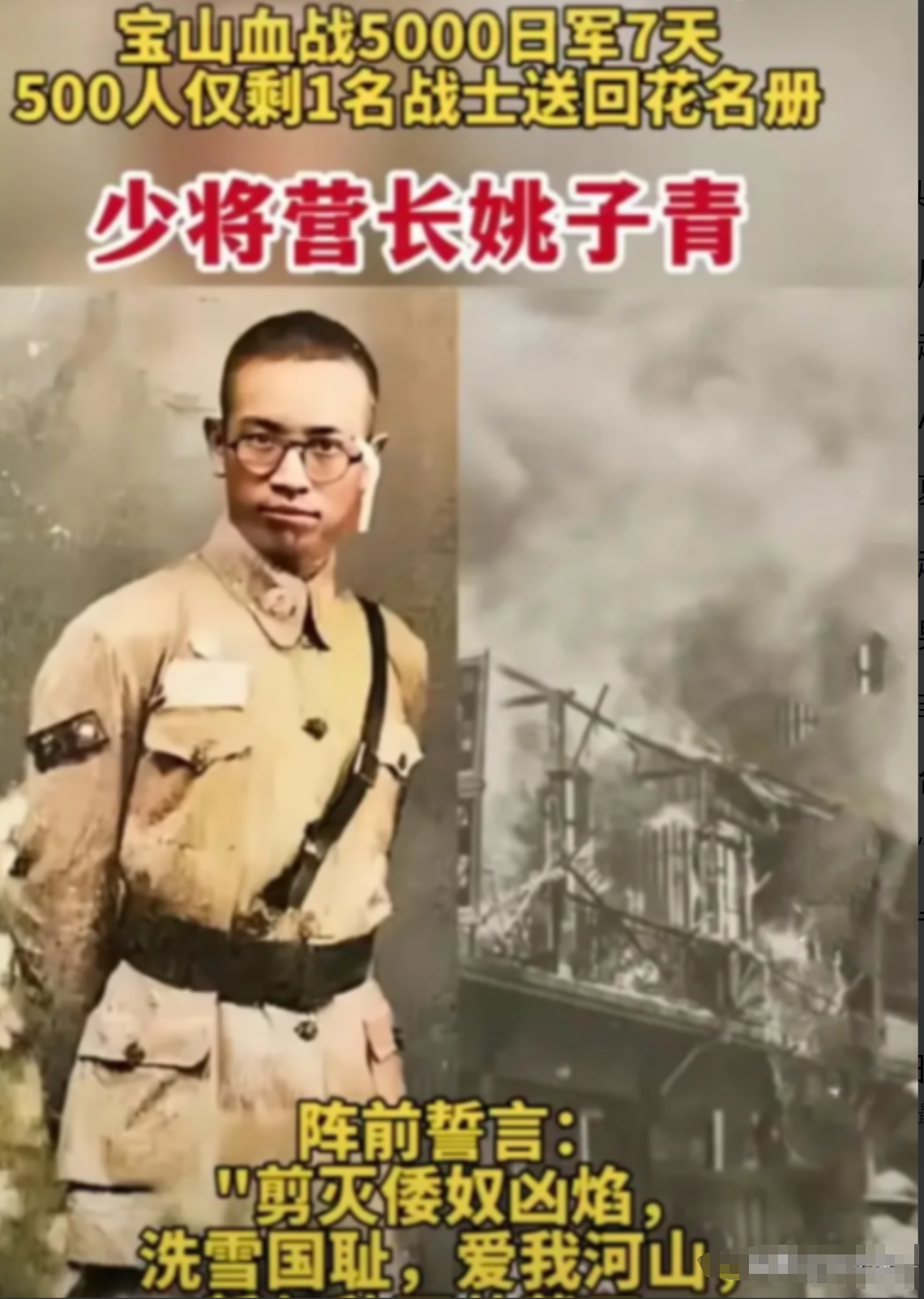

1937年,少将营长姚子青:望着敌军方向,对手下说,我死之后连长接替,连长死后排长顶上,就算只剩最后一人,也要和日本鬼子血战到底,最后宝山血战5000日军7日,500人只剩一名战士送回花名册。

9月的上海宝山县城,空气中弥漫着浓重的硝烟味,这座长江入海口的战略要地,此刻正经历着中日开战以来最惨烈的攻防战,五百多名中国军人奉命死守城池,他们的对手是装备精良的五千日军精锐。

驻守此地的国民革命军第98师583团3营营长姚子青,此刻正趴在残破的城墙上观察敌情,这个戴着圆框眼镜的广东汉子,黄埔军校第六期毕业的年轻军官,三天前刚带着全营弟兄接管防务。

谁也没想到,日军第3师团第68联队会像潮水般涌来,把这座小城围得水泄不通。

9月1日凌晨,日军用舰炮撕开了战斗序幕,停泊在吴淞口的军舰接连发射重炮,炮弹像冰雹般砸向城墙。

姚子青带着战士们蜷缩在防炮洞里,耳朵被震得嗡嗡作响,炮击持续了整整两小时,城东的砖石城墙被轰出三个大缺口,天刚蒙蒙亮,端着刺刀的日军就顺着缺口往里冲。

"打!"姚子青的驳壳枪率先开火,守军从瓦砾堆里钻出来,轻重机枪喷着火舌,冲在最前面的日军像割麦子般倒下,但后面的敌人踩着尸体继续冲锋。

这场拉锯战持续到正午,日军在城墙下丢下两百多具尸体,守军也折损了八十多人。

第二天情况更糟,日军调来六辆八九式中型坦克,履带碾过护城河上的浮桥,炮塔上的57毫米短管炮对着守军工事直瞄射击。

他急中生智,让士兵把棉被浸透煤油点燃,做成简易燃烧弹往坦克观察窗里扔,这土办法竟烧毁两辆铁乌龟,但守军也付出了惨重代价——三连指导员带着二十多个弟兄,抱着炸药包和日军坦克同归于尽。

打到第五天,全营能站着的只剩百来人,弹药库被日军重炮命中,库存的手榴弹和子弹所剩无几,他把军官们召集到指挥部,那是个半塌的民房地下室。

他摘下沾满灰尘的眼镜擦了擦:"传令下去,我要是战死,连长接替指挥;连长没了排长顶上。就算拼到最后一人,也要让鬼子知道中国军人的骨头有多硬。"

9月5日黎明前最黑暗的时刻,日军发起总攻,潮水般的敌人从三个方向涌进城,守军和日军在每条巷子展开白刃战。

只见他左臂缠着绷带,右手抡着大刀片冲在最前面,有个日本兵举着膏药旗刚爬上废墟,就被他一刀劈中面门。

混战中,一块弹片划开他的腹部,肠子顺着伤口往外流,这个29岁的营长踉跄着扶住断墙,用尽最后力气把花名册塞给传令兵:"带出去...交给师部..."

当太阳再次升起时,宝山城里只剩遍地尸骸,后来人们在清理战场时发现,很多阵亡士兵的刺刀都捅弯了,砖缝里嵌着打光的弹壳,墙根下散落着砸烂的步枪。

姚子青的遗物后来辗转送回广东平远老家,他留给怀孕妻子的家书上,字迹被雨水洇得模糊:"倭寇肆虐,山河破碎,此身为国当捐......若得麟儿,取名'继志'......"

这封沾着硝烟味的家书,如今保存在南京抗日航空烈士纪念馆的玻璃柜里,纸页上的斑驳痕迹,无声诉说着那段血火岁月。

据《国民革命军战史》记载,宝山保卫战迟滞了日军向上海市区推进的步伐,为后续部队调整部署赢得了宝贵时间。

日军第3师团战后休整了整整两周,联队长鹰森孝大佐在作战日志里写道:"从未遭遇如此顽强之抵抗,支那军人之战斗意志令人震惊。"

1995年上海筹建淞沪抗战纪念馆时,工作人员在宝山老城墙根挖出十七具相互枕藉的遗骸,破碎的绑腿和领章上,还辨认得出国民革命军的青天白日徽。