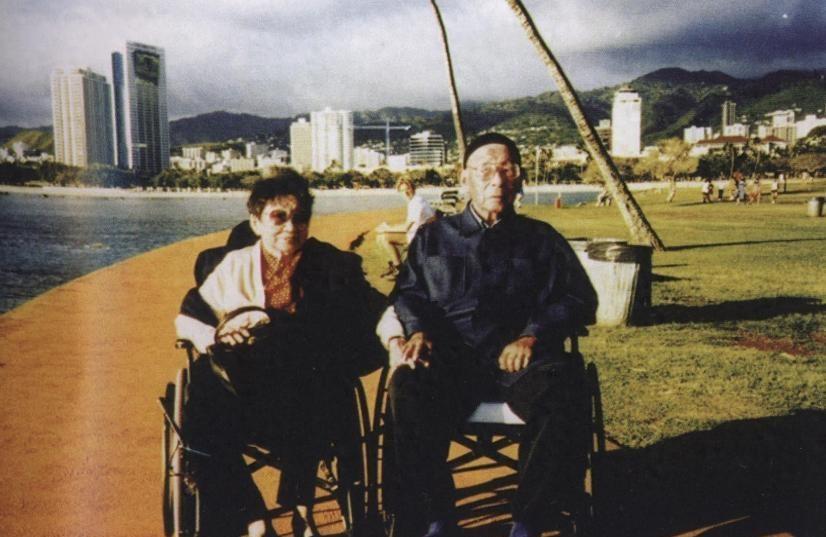

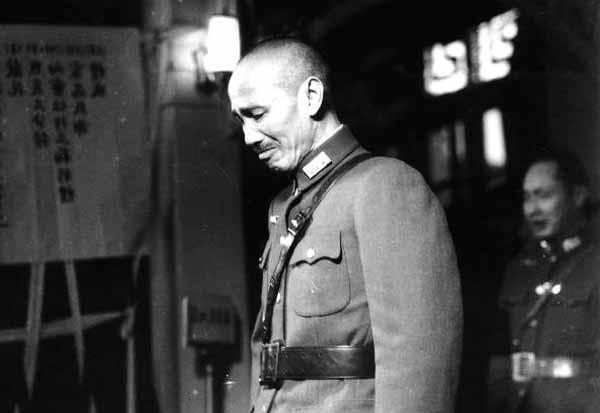

1991年张学良获自由后直飞纽约,住蒋士云家三个月,一张罕见留影 “1991年10月15日,洛杉矶飞往纽约的航班上,赵一荻低声问:‘真要去见她?’张学良没有抬头,只说了三个字:‘非去不可。’”一句轻描淡写,却像是为半个世纪的旧账画上句号。少帅刚结束半生囚禁,从夏威夷转机抵美,本可在子女陪伴下享清福,却执意穿越大陆,目标直指纽约上东区的一条幽静街巷。 回想1946年被押往台湾,张学良先后换过新竹、北投、清泉岗等地,软禁长达54年。虽说身处幽禁,外界风雨全凭报纸、电台倒影,他仍记得一些名字,比如蒋士云。获释之初,美国侨界主动张罗欢迎宴,媒体蜂拥而至,他却表现得心不在焉。消息灵通的人猜得到他的盘算:纽约才是此行真正的落脚点。 飞机落地肯尼迪机场,已是清晨。纽约的十月带着凉意,张学良披着浅灰大衣,步履略显急切。接机的是蒋士云的小女儿贝达玲,这位曾经的哈尔滨交际花如今也近花甲。短暂寒暄后,车子一路驶向曼哈顿东74街,那里有栋红砖小楼,门口槐树斑驳,那是蒋士云的私宅,也是张学良接下来的临时“疗养院”。 蒋士云的身世出挑。父亲蒋鸿斌早年任驻法外交官,她随父定居巴黎八区,法语与爵士乐伴她成长。1924年北平冬季舞会,18岁的她穿天鹅绒长裙,初次与张学良碰面。那晚北平一些名流记了两个亮眼人物:一个是风头正劲的东北少帅,一个是会说巴黎腔法语的蒋大小姐。两人旋即常在华懋饭店共进午餐,引得京城茶社议论纷纷。只是家世、婚姻、战事三座大山横在面前,短暂缱绻终归散场。 九一八事变后,蒋士云旅欧散心,途中与长沙银行家贝祖贻相识,两人相差十九岁仍火速结婚。1947年贝氏举家移居美国,靠地产投资立足华尔街。蒋士云热衷慈善,主持唐人街红十字舞会,常与上流圈子打成一片。她嘴上说岁月静好,实际上对张学良的去向一直关注,偶尔写信给蒋介石托人转递,问少帅健康如何,这份执念外人难懂。 1991年重逢,时间仿佛陷入错位。张学良入住后,每天清晨八点沿东河慢走,午后在起居室看《纽约时报》,傍晚由蒋士云开车去圣托马斯教堂做晚祷。华人圈子盛传两人将再续前缘,其实不过老友叙旧。张学良常说自己在台北读完《资治通鉴》二遍,如今只想看看西方社会几十年间变了什么。蒋士云则感慨:“我们都老了,却还在意彼此。”一句话道尽世事无常。 留影那天是圣诞前夜,曼哈顿早早飘起细雪。客厅壁炉燃着橡木,摄影师刚调好灯位,张学良扶着拐杖站在蒋士云左侧。快门按下,老人满头白发,目光恬淡;蒋士云侧身微笑,像在守护记忆。一张黑白照片后来流入侨报专栏,被誉为“最迟来的青春合影”。 三个月转瞬即逝。赵一荻在旧金山得知丈夫动向,心中不安,亲自飞赴纽约。她没有指责,只有一句平静的提醒:“身体要紧。”张学良会意,收拾行李前往夏威夷。此后,他在檀香山宽窄相间的小屋里养兰花、练英文书法,偶尔会提起纽约那段日子:“士云的咖啡冲得比巴黎香。”听者莞尔不语。 1992年以后,两位旧人仅靠电话维系。2000年秋,蒋士云在纽约长老会医院弥留,护士把电话递给她,张学良的声音微弱:“纽约的枫叶红了吗?”电话那端,她动了动唇角,没有回答。翌年7月,张学良逝于檀香山,终年一百零一岁,两人再无通信。 读至此,不得不说,张学良与蒋士云的关联,既非传奇式爱情,也非单纯友谊,更像民国浮华落幕后的一缕尾声。风云人物被历史裹挟,漂泊海外,他们的交集为研究近代中国政治人物生活史提供旁证:即便领袖阶层,也逃不过情感牵绊与人性软肋。今天翻看那张留影,皱纹、雪白头发、含蓄笑容,同样映射出大时代的阴影与个人命运的坚持,这份复杂,比通常的英雄叙事更接近真实。