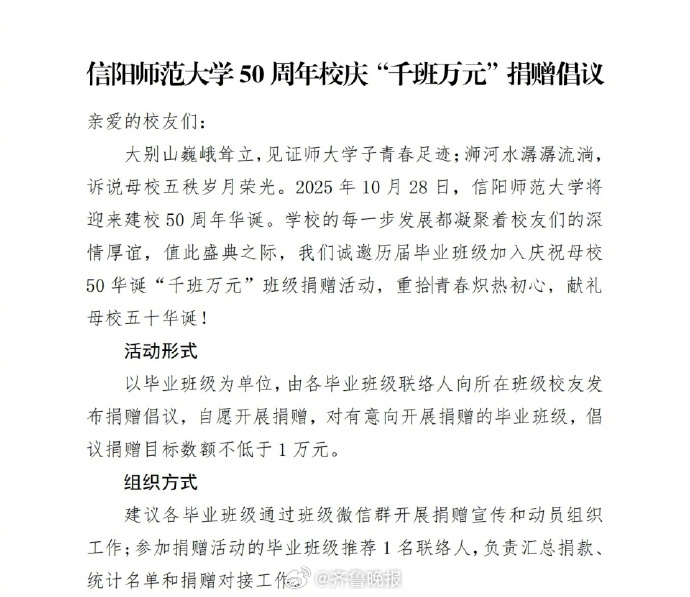

#高校校庆捐赠倡议千班万元引争议#【晚报来论 | #校庆捐赠倡议千班万元是公益变了味#】一则号召校友为校庆捐款的倡议引发关注。近日,信阳师范大学面向往届毕业生发起50周年校庆“千班万元”捐赠倡议,号召毕业班级联络人向所在班级校友发布捐赠倡议,“捐赠目标数额不低于1万元”,引发争议。该校工作人员表示,目前收到的最高数额的班级捐款为2000元,并未收到过万的班级捐赠。

校友捐赠是高校经费的重要来源。高校通过校友力量筹措更多资源、促进人才培养,这不论对在校学生还是高校自身发展,都是好事。

信阳师范大学在即将迎来50周年校庆之际,号召校友捐款“用于学校教育事业的发展”,无可厚非。但是,无论以何种名义组织校友捐赠,都不该成“随份子”,不能搞人头摊派,更不宜设定捐款限额。

像信阳师范大学这样,为每个班级划定 “不低于 1 万元” 的捐赠标准,已然让捐赠活动变了味。捐赠本是公益行为,一旦设定了标准,便会掺杂功利与攀比的意味。

毕竟,并非所有毕业生都具备捐赠大额资金的实力,也不是所有毕业班都有能力完成不低于1万元的捐赠目标。难道,校友对于母校的热爱只能用金钱衡量?捐赠多的校友就一定比捐赠少的更爱母校?难道经济上拮据的校友就不配捐赠?没钱就不配做信阳师范大学的校友?这样的功利心态和攀比导向,实在令人寒心。

近年来,众多高校都对校友工作给予高度重视,校友通过捐赠等形式与高校良性互动,为高校发展助益良多。不过,一些高校在组织校友捐赠时,也存在片面追求“大额捐赠”、设定捐赠标准、搞捐赠数额排名、按捐赠金额对校友搞区别对待等问题。目前,不少高校的校友捐赠率偏低,捐赠主要依赖少数校友的大额捐款,尚未建立起常态化的捐赠渠道和制度。

校友通过捐赠回馈高校,很大程度上是基于对母校的感恩之情,这是一件关乎青春、关乎爱与奉献的美好事情,不应被“铜臭”玷污。为母校奉献,本就该本着自愿原则,根据各自境况和实力各尽所能。无论是否捐款、捐款多少,大家都是平等的校友,没必要根据捐款金额将人分出三六九等。

校友捐赠既是经济上的互动,更是感情上的双向奔赴。对于高校而言,做好校友工作不能只盯着校友的“钱袋子”,更应将重心放在校友以及在校学生身上,认真思考如何更好地为校友提供服务、助力他们更好发展。只有真正在感情上与校友建立联结,他们才会拥有回馈母校的持续动力。(齐鲁晚报·齐鲁壹点评论员 张泰来)