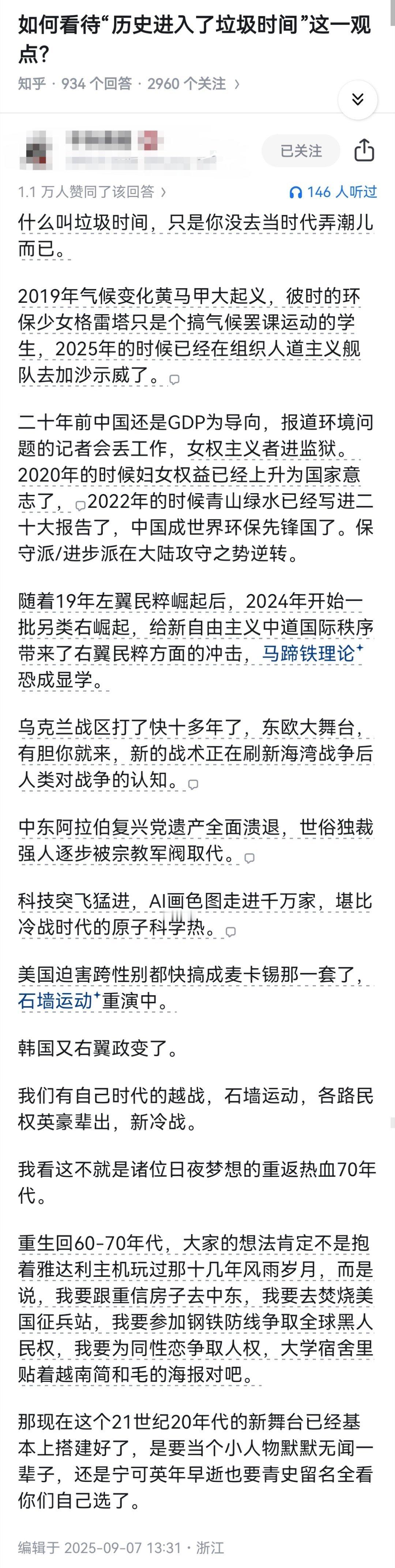

1980年“中国第一性学家”李银河嫁给了环卫工王小波,并且相约丁克,17年都没有孩子。一天,王小波从兜里掏出脏兮兮的50块钱,潸然泪下。李银河捧起他那张磕碜的脸说:“你就专心写文章吧,我养你啊!” 李银河出生在北京,1952年那年,家里父母都是知识分子,她从小接触文化氛围。读大学时在山西大学历史系,毕业后进光明日报当编辑。1977年,通过朋友拿到王小波的手稿《绿毛水怪》,那是他的早期作品,两人由此认识。王小波那时候长相一般,脸型被人说像旧鞋子,但他有才华,坚持写信追求李银河。她起初没答应,因为家人觉得他外貌不出众,可后来被他的坚持打动。1980年,他们登记结婚,仪式简单,就两家人在饭店吃顿饭。她没要孩子,因为两人追求自由,不想被家庭琐事绑住。王小波早年干过体力活,当修理工,在工厂上班,经济条件一般。李银河支持他辞职写书,自己上班挣钱养家。他们在美国留学时,她拿奖学金,他陪读,也没改变这种模式。 王小波生在北京,同年1952年,早年经历各种工作,从老师到工厂工人,1978年考上中国人民大学商品学专业。结婚后,他专注写作,但书难出版,收入少。李银河在研究院研究婚姻和性别,她工资稳定,承担家用,让他安心创作。他们的日子就这样过,17年没孩子,保持两人世界。王小波的作品像《黄金时代》受她影响,里面有大胆内容,但出版社不看好,1992年出书时改名,他不满意就收回。经济压力有时大,王小波掏出那点钱流泪,可能就是为家计发愁。李银河鼓励他专注写作,自己多干活挣钱,确保生活过得去。她是他的第一读者,给意见修改稿子,两人合作写书,比如研究男同性恋的报告。王小波的才华慢慢显现,但生前没大红。 婚后生活稳定,李银河上班,王小波在家写书,他们合著过《中国男同性恋社区调查》,她提供数据,他写案例。经济上,她主外,他主内,这种分工在当时少见,但适合他们。王小波的杂文和小说明白易懂,讲智慧和有趣的事,可出版难,退稿多。李银河一直推他坚持,她退休前在社科院当教授,工资够用。他们的婚姻基于互相理解,她研究性学,他写小说,受她启发多。王小波考过驾照想开车挣钱,但她不让,怕耽误写作。日子虽清苦,但两人精神上富足,不后悔不生孩子。王小波的作品生前影响力小,死后才火。 1997年,王小波心脏病突发去世,那年44岁。李银河那时在国外,没赶上葬礼,朋友帮忙办。几个月后,她认识出租车司机大侠,对方生理女但心理男,两人交往,同居多年,还领养一个男孩叫壮壮。李银河说这是跨性别关系,不是同性恋,她欣赏大侠的生活能力。尽管外界有看法,她每年写文纪念王小波,强调他是最爱的人。王小波死后一个月,他的时代三部曲出版,包括《黄金时代》,销量过千万,入选小说百强。陈晓明说它让性描写回归纯粹,高晓松称他白话文第一。冯唐和王朔也赞扬,读者说初读笑,再读哭,三读清醒。 李银河继续研究,退休后推广性学知识,她和大侠生活平静,前者开车,后者写书。尽管新关系,她仍怀念王小波,去陵园扫墓。王小波的作品影响大,书迷分享摘录,她有时回应评论。他的杂文讲自由主义,启发青年。他们的故事通过书流传,李银河在采访中讲合作细节。王小波生前穷,死后名利双收,可惜没看到。李银河的提案推同性婚姻,但没通过。她领养孩子后,养老方式引议,但她活得自在。 王小波的作品精华在时代三部曲,融合幽默和深刻,反映时代混沌。他的唯一剧本《东宫西宫》获国际奖。李银河的自传写虐恋倾向,但那是个人隐私。王小波早年知青经历进小说,真实接地气。两人婚姻不传统,却持久。李银河后来的选择也大胆,领养孩子组家庭。尽管争议,她坚持己见。王小波的影响持续,研讨会多。他的书发行量大,90年代小说家中领先。李银河仍是他的推广者,博客上发文。