令人唏嘘!有人说“她”已被钉在耻辱柱上,悲剧离场,样板戏还有存在的必要吗?“样板戏”的问题一度因为“她”的缘故使人避而不谈,似乎“她”就是“样板戏”,“样板戏”就是“她”。今天看来,虽然“她”曾参与了“样板戏”的创作过程,但是,并不能说“她”就是“样板戏”。笔者认为:“样板戏”虽然确实在那个时代起过推波助澜的作用,我们也不能据此就对所有“样板戏”作出全盘否定的评价,因为“样板戏”不等同于政治,它更是艺术品。何况“样板戏”中不少作品本身就是集剧本、音乐、表演、舞美于一身的综合艺术。 要论样板戏不良的影响,在于将“三突出”绝对化了,使之成了唯一的教条。剧情上对英雄人物进行“高、大、全”,甚至不惜“假、大、空”式的塑造,使他们成为完美无缺的且不食人间烟火的神仙,违背了生活的真实。 样板戏作为特定历史时期的产物,其艺术表现手法与传统戏曲有着显著差异。在人物塑造上,最突出的特点就是刻意淡化性别特征,这种处理方式完全服务于当时的政治宣传需要。革命主题要求所有人物都必须体现无产阶级的战斗性,因此女性角色在外形和气质上都向男性靠拢,形成了一种独特的"去性别化"审美取向。 《沙家浜》中的阿庆嫂堪称样板戏女性形象的典型代表。这个角色原本可以塑造得更具女性魅力,但在当时的创作要求下,她必须展现出与男性同等的革命气概。茶馆老板娘的身份本应温婉圆滑,但剧中阿庆嫂的言行举止处处彰显着革命者的刚毅。在与胡传魁、刁德一周旋时,她的机智不是传统意义上的女性智慧,而是充满政治色彩的斗争策略。比如巧妙利用草包司令作掩护的桥段,表面上是在展现人物的灵活应变,实则是在歌颂革命者的政治智慧。这种处理方式完全抹杀了女性特有的处事风格,使人物成为革命理念的传声筒。 《海港》中的方海珍更是将这种性别模糊推向极致。作为码头党支部书记,她完全按照男性领导干部的标准来塑造。剧中她带领工人与阶级敌人斗争的情节,几乎看不出这是个女性角色。她说话铿锵有力,行动雷厉风行,连待人接物的方式都充满阳刚之气。这种塑造方式在当时被认为是进步的象征,表明女性也能像男性一样成为革命的中坚力量。但实际上,这是对女性特质的另一种压抑,只不过打着"男女平等"的旗号。 在造型设计上,样板戏的女性角色都遵循统一标准。浓眉大眼、面色红润是最基本的要求,演员本身的五官特征都要通过化妆进行调整。《红色娘子军》主演薛菁华回忆的化妆细节很能说明问题:细眉毛要加粗,瘦削的身材要通过加穿衣物显得壮实。这些做法都是为了消除女性特有的柔美气质,塑造出符合革命审美标准的"铁姑娘"形象。就连年轻女演员的面部表情都被严格要求,必须时刻保持昂扬向上的革命斗志,任何体现女性柔情的细微表情都会被认为是小资产阶级情调。 这种审美取向不仅体现在样板戏中,还深刻影响了同时期的其他艺术形式。宣传画、电影、文学作品中的女性形象都呈现出高度的一致性。她们或手持钢枪,或挥动铁锹,肌肉线条分明,动作刚劲有力。这种创作手法虽然打破了传统对女性的刻板印象,但又陷入了另一种模式化的窠臼。女性不再被物化为观赏对象,但也被剥夺了展现多元性格的权利,全部被简化为革命事业的符号。 从表演体系来看,样板戏的女性角色在身段动作上都借鉴了男性化的表现方式。传统戏曲中旦角的兰花指、小碎步等女性化程式被彻底摒弃,取而代之的是大刀阔斧的动作节奏。比如《红灯记》中铁梅的出场亮相,完全采用生行的架势,连眼神都要刻意训练得炯炯有神。这种表演方式虽然增强了戏剧张力,但也使人物失去了应有的生活质感。 对白设计同样体现了这种性别模糊的特点。女性角色的语言风格直白强硬,充满政治术语,与男性角色几乎毫无二致。传统戏曲中表现女性心理的唱词在样板戏中被改造为革命宣言,抒情性让位于战斗性。即使是表现母女情深的桥段,也要先强调革命传承的政治意义。 这种创作倾向的形成有着复杂的历史背景。一方面是对封建时代女性形象的彻底反叛,另一方面也是战时文化传统的延续。革命战争年代确实涌现出许多巾帼英雄,但样板戏将其极端化为唯一的女性标准。更值得注意的是,这种性别模糊是单向的,男性角色从未被要求展现女性特质,这说明所谓的"去性别化"实质上仍是男权标准的强化。#头号创作者激励计划#

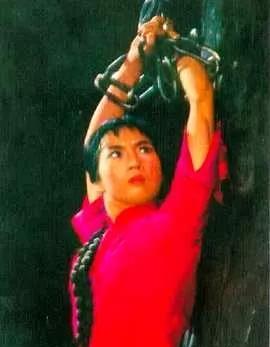

![正常大多数人吃一斤都费劲[6]](http://image.uczzd.cn/7611539809355794194.jpg?id=0)