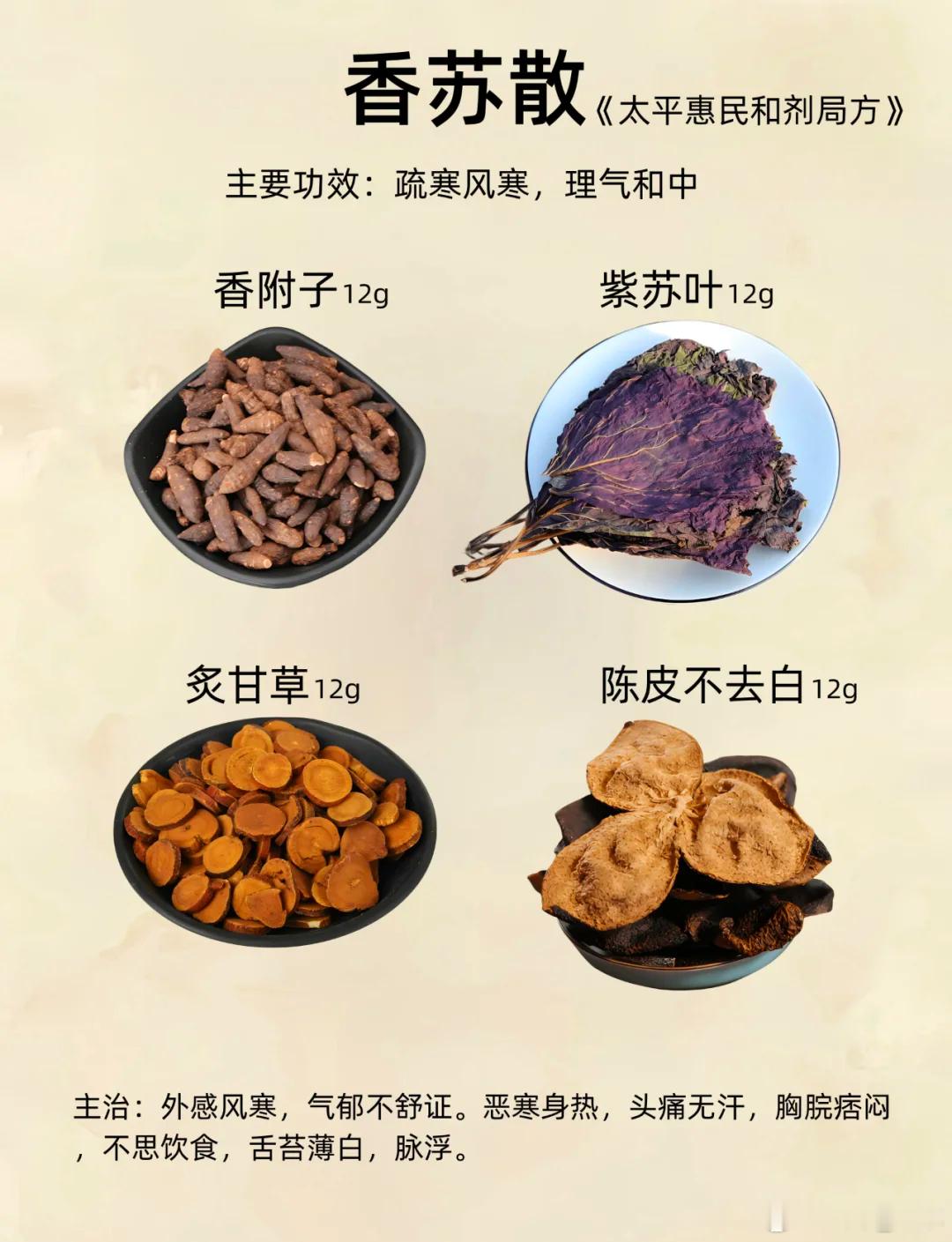

《香苏散》

中医解表剂中“辛温解表”类的经典方剂,以“疏散风寒、理气和中”为核心功效,尤其适用于外感风寒兼内有气滞的证候,其配伍精当、临床应用广泛

一、出处与历史背景

香苏散首载于宋代《太平惠民和剂局方》,该书为宋代官方颁布的成药规范,收录方剂多为临床验证的有效方。香苏散因“药性平和、表里兼顾”,在后世医家(如金元四大家、明清温病学派)的著作中多有引用,逐渐成为治疗“风寒兼气滞”证的代表方。

二、组成与用法

药物组成(原方剂量):

紫苏叶(四两)、香附(四两,炒)、陈皮(二两,不去白)、甘草(一两,炙)。

(注:现代常用剂量换算为:紫苏叶10g、香附10g、陈皮6g、甘草3g,可随证调整。)

用法:

传统用法:上药共为粗末,每服三钱(约9g),水一盏,煎至七分,去滓,热服,不拘时候,日三服。

现代用法:水煎服,每日1剂,分2次温服。

三、功效与主治

核心功效:

疏散风寒(解表)、理气和中(调里)。

主治证候:

外感风寒,内有气滞证。

↘外感风寒表现:恶寒发热(恶寒重、发热轻)、头痛无汗(寒邪束表,毛窍闭塞)、鼻塞流清涕、肢体酸楚。

↘内有气滞表现:胸脘痞闷(胃脘及胸部胀闷不舒)、不思饮食(脾胃气滞,运化失常)、或伴呕逆恶心(气机逆乱)、舌苔薄白、脉浮(表证)或浮弦(兼气滞)。

四、方解(配伍逻辑)

香苏散以“解表与理气并举”为配伍特点,四药合用,既散外邪,又调内气,体现“表里同治”思路:

↘君药:紫苏叶

辛温芳香,归肺、脾经。一方面能疏散风寒(入肺经,开毛窍,散表寒),治恶寒发热、头痛无汗;另一方面能理气宽中(入脾经,和胃畅中),缓解胸脘痞闷、呕逆,兼顾“表”与“里”。

↘臣药:香附

辛微苦甘,性平,归肝、脾、三焦经,为“理气解郁之要药”。其功在疏肝理气、宽中解郁,助紫苏叶增强“理气”之力,针对内有气滞的核心病机(尤其适合情绪不畅或寒邪影响气机所致的痞闷)。

↘佐药:陈皮

辛苦温,归脾、肺经,能理气健脾、燥湿化痰。既协助香附理气宽胸,又能健脾和胃(治“不思饮食”),防止气滞进一步影响脾胃运化,为“调中”之关键。

↘使药:甘草

甘平,归心、肺、脾、胃经,炙用则益气和中,既能调和紫苏叶、香附的辛散之性(防过散伤正),又能助陈皮健脾,同时调和全方药性。

五、临床应用(辨证要点与拓展)

辨证核心:

抓住“风寒表证+气滞表现”:恶寒发热无汗(表寒)+ 胸脘痞闷、食少(里气滞),苔薄白、脉浮或浮弦。

适用疾病:

现代医学中,符合上述辨证的疾病均可选用,如:

🙋感冒(风寒型,伴胃肠不适)、胃肠型感冒;

🙋慢性胃炎、功能性消化不良(外感风寒诱发或加重,伴腹胀、嗳气);

🙋空调病(受凉后恶寒、头痛,兼胸膈憋闷)。

加减应用:

🙋风寒偏重(恶寒甚、头痛剧):加葱白、生姜(增强解表散寒);

🥳气滞明显(胸胁胀痛):加柴胡、青皮(疏肝理气);

🙋兼食积(腹胀、嗳腐吞酸):加神曲、麦芽(消食化积);

🥳伴咳嗽(寒邪犯肺):加杏仁、桔梗(宣肺止咳)。

六、使用注意

1. 风热感冒者禁用:表现为发热重、恶寒轻、咽喉肿痛、舌红苔黄,因方中紫苏叶、香附偏温,恐助热伤津。

2. 阴虚气滞者慎用:如见口干、舌红少苔、脉细数,需配伍滋阴药(如沙参、麦冬),避免辛温药耗伤阴液。

3. 服药后避风保暖:可饮热粥助汗,但忌大汗(防过汗伤阳)。

七、文献摘要

《太平惠民和剂局方》载其主治:“治四时瘟疫、伤寒,头痛发热,恶寒无汗,胸膈满闷,咳嗽声重,鼻塞流涕,及外感风寒,内伤气滞,呕逆恶心等证。” 明确其“表里兼顾”的临床定位。

综上,香苏散以“简、便、廉、验”为特点,通过“解表散寒”与“理气和中”的协同,精准针对“风寒束表、气机阻滞”的病机,是中医“审证求因、辨证施治”思想的典型体现。

![中医翻书你就祈祷吧[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/16434675667043628166.jpg?id=0)