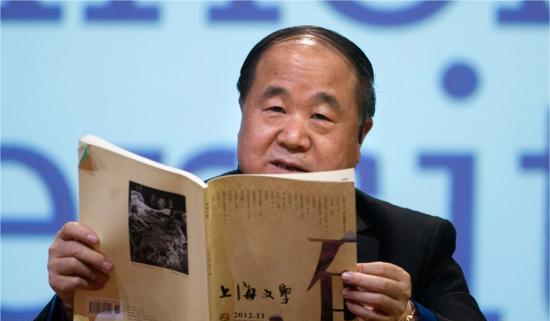

有些反对莫言的人认为:“莫言获诺奖是因故意讨好、献媚、贿赂西方世界的结果,他的《生死疲劳》、《蛙》、《檀香刑》等长篇中暴露的是丑的一面,而这正符合西方对中国的固有印象,所以这些作品是专门为诺贝尔文学奖炮制的。”对此,复旦大学栾梅健认为,莫言挖掘了社会中各种已经存在的各种问题,而西方又对中国的这种举措存在很多歧视和误解。莫言从一个辩证的角度进行了阐述,这样的文学主题是比较受欢迎且客观的,不存在献媚、讨好的问题。 莫言确实是个讲故事的高手,这一点连诺贝尔文学奖评委马悦然都忍不住在公开场合赞叹:"莫言非常会讲故事,太会讲故事了。"这位来自山东高密的作家,用他独特的叙事方式构建了一个充满魔幻色彩的文学王国。在他的笔下,故事从来不是简单的线性叙述,而是交织着神秘色彩、天马行空的想象、厚重的历史感以及对现实的深刻观照。 莫言与戏剧的缘分,宛如一条隐秘而坚韧的丝线,从他的童年时期便开始悄然编织。在山东高密那片充满乡土气息的土地上,历史悠久的茂腔戏如同一颗璀璨的明珠,照亮了莫言童年的精神世界。每逢农闲或节庆,乡间剧团的巡回演出便是一场盛大的狂欢,年幼的莫言总会迫不及待地穿梭在人群中,那抑扬顿挫的唱腔、生动鲜活的表演,如同磁石一般深深吸引着他,让他沉浸在戏剧的奇妙世界里无法自拔 。 除了茂腔戏,大哥教材中的戏剧节选,如郭沫若的《屈原》、曹禺的《日出》《北京人》等,也成为了莫言接触戏剧的重要窗口。那些经典的剧作片段,虽然只是惊鸿一瞥,却在莫言的心中种下了戏剧创作的种子。他被剧中栩栩如生的人物形象所震撼,仅仅通过人物的动作、语言和行为,便能感受到一个个鲜活的灵魂在舞台上跳跃,这让莫言初次领略到了戏剧独特的艺术魅力。 1978 年,年轻的莫言在话剧《于无声处》的激发下,创作出了自己的处女作 —— 一部名为《离婚》的话剧剧本。那时的他,满怀憧憬与热情,将自己对生活的观察和思考融入到了剧本之中,试图在戏剧的舞台上展现自己的才华。然而,现实却给了他沉重的打击,这部作品屡次投稿均石沉大海,无人问津。在经历了无数次的失望与挫折后,莫言心灰意冷,最终亲手将这部承载着他梦想与希望的手稿付之一炬。多年后,莫言回忆起这段经历时,仍感慨万分,称烧毁手稿就像是销毁了一段不光彩的历史。 尽管处女作以失败告终,但莫言的戏剧梦想并未就此熄灭。相反,它如同地底深处的岩浆,在沉默中积蓄着力量,等待着再次喷发的那一刻。此后的日子里,莫言在小说创作的道路上不断探索前行,凭借着《红高粱家族》《蛙》《丰乳肥臀》等一系列优秀作品,奠定了他在当代文坛的重要地位 。然而,在他的内心深处,戏剧创作始终是一个难以割舍的情结,那个未竟的梦想,如同夜空中最亮的星,始终指引着他前进的方向。 在莫言的创作生涯中,《鳄鱼》无疑是一部具有特殊意义的作品,它不仅标志着莫言在戏剧领域的重要突破,更展现了他在创作风格上的转变与坚守 。 与莫言以往的作品相比,《鳄鱼》在语言和人性冲突设计上都发生了显著的变化 。在语言方面,莫言敛去了以往作品中那种汪洋恣肆、充满装饰色彩的语言风格,变得更为诚恳、简洁 。他不再追求华丽的辞藻和繁复的描写,而是用简洁明了的语言来表达深刻的思想和情感 。在《鳄鱼》中,人物的对话简洁有力,没有过多的修饰,却能够准确地传达出人物的性格和心理状态 。这种语言风格的转变,使得作品更加贴近生活,也更容易让读者产生共鸣 。 在人性冲突设计上,《鳄鱼》不再刻意夸张,而是更加注重真实和细腻的表达 。莫言通过对人物内心世界的深入挖掘,展现了人性的复杂和多面 。在剧中,单无惮的内心充满了矛盾和挣扎,他既有着对权力和欲望的贪婪追求,又有着对亲情和故乡的深深眷恋 。莫言通过对这些内心冲突的细腻描写,让观众看到了一个真实的、有血有肉的人物形象 。与以往作品中那种强烈的、夸张的人性冲突相比,《鳄鱼》中的人性冲突更加内敛、深沉,却也更加具有感染力 。 然而,在这些变化的背后,我们依然能够看到莫言一以贯之的创作特征 。他的作品始终流露着非凡的想象力,《鳄鱼》中的会说话的鳄鱼、不断膨胀的欲望等元素,都充满了奇幻色彩,展现了莫言独特的想象力 。他对人性的洞察力也依然深刻,通过对单无惮等人物的刻画,揭示了人性中的贪婪、欲望、挣扎等深层次的问题 。莫言始终关切着当下的中国,《鳄鱼》以反腐为题材,反映了当下社会的现实问题,体现了他作为一名作家的社会责任感 。 莫言在《鳄鱼》中展现出的创作风格的转变与坚守,是他在文学道路上不断探索和成长的体现 。他敢于突破自己,尝试新的创作风格和表现手法,同时又能够坚守自己的创作理念和文学追求 。这种不断创新和坚守的精神,正是莫言作为一名优秀作家的魅力所在,也为中国当代文学的发展注入了新的活力 。 #头号创作者激励计划#