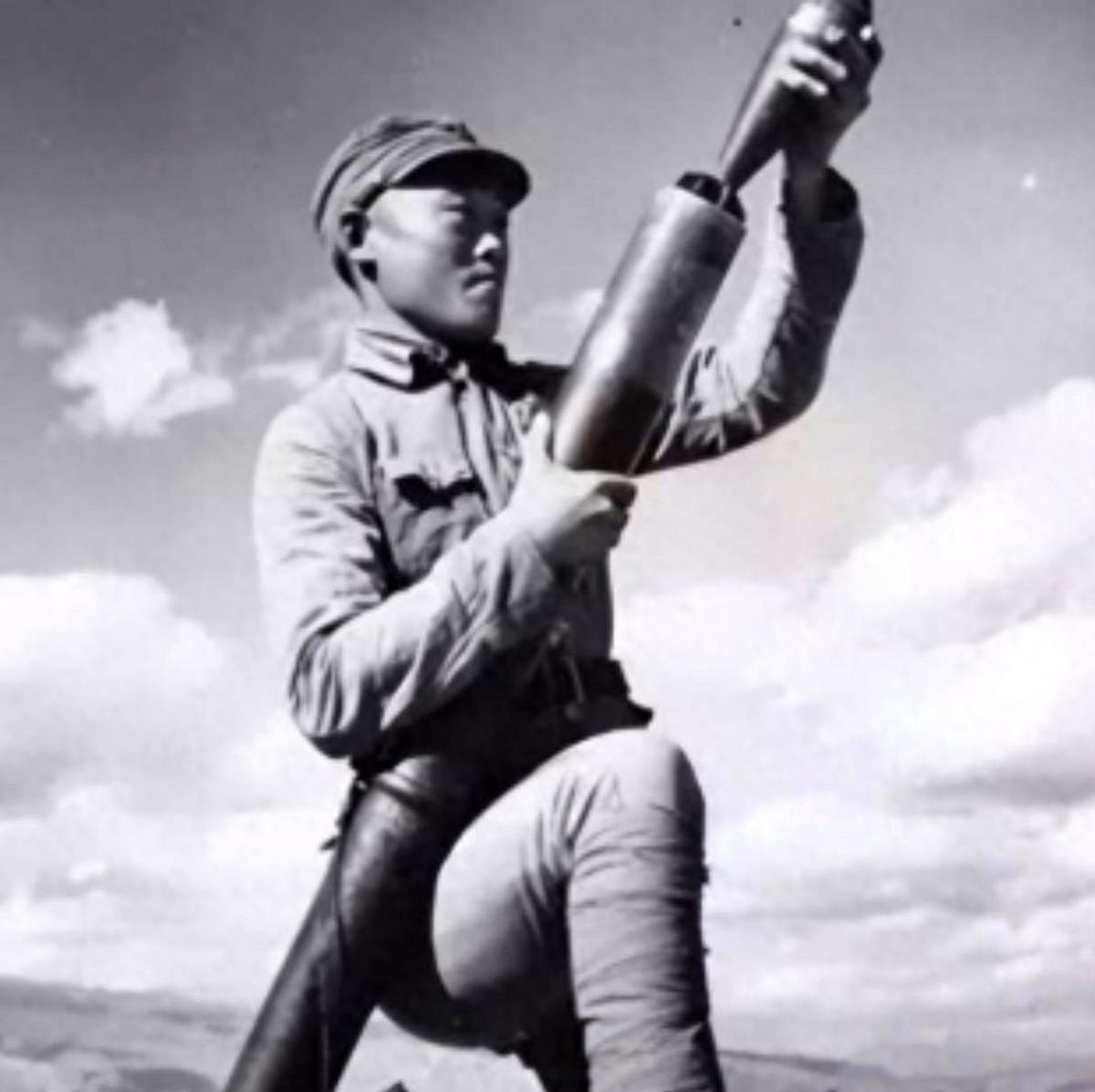

1945年,在山上休息的迫击炮手陈宝柳,忽然发现30多个日军和几个女人,正在不远处的榕树下。他感觉这是个难得的机会,于是就悄悄架起迫击炮。打算给他来一发。 1945年春,浙南的山林间,晨雾还未完全散去。一声尖锐的炮响划破寂静,惊起林间飞鸟。陈宝柳,蹲在灌木丛后的迫击炮手,额头渗出细密的汗珠,目光却稳如磐石。他刚发射了第一枚炮弹,正对准山洼下那棵老榕树下的日军人群。 爆炸的火光在雾气中翻腾,紧接着是惊慌失措的喊叫声。他深吸一口气,手指已经搭上第二枚炮弹。机会只有一次,稍有偏差,敌人就会反扑,而他身后的游击队还在休整,毫无防备。这场突如其来的交锋,究竟会如何收场? 陈宝柳,浙江温州永嘉人,一个普通的农家汉子,个子高大,臂力惊人。生于1910年代的他,家中世代务农,日子清苦,田间劳作练就了他敏锐的观察力和过人的耐力。1943年,他被强征入伍,从赣州前线的担架兵做起,摸爬滚打,凭着天赋和实战经验,成了部队里不可或缺的迫击炮手。 他的故事,发生在1945年抗战末期,浙南游击队与日军在山区周旋的艰难时刻。那时的浙南,抗日战争已进入尾声,日军因兵力不足,频繁在山区清剿游击队,试图巩固后方。陈宝柳所在的游击队,人数不多,装备简陋,靠着熟悉地形的优势与敌人周旋。 那天清晨,陈宝柳独自到山坡后找水源,穿过一片荆棘丛生的灌木林,眼角余光瞥见山洼下的大榕树。树下,三十多个日军士兵懒散地围坐,有的解下军帽擦汗,有的点燃香烟吞云吐雾。几名衣衫破旧的女子跪在一旁,双手被麻绳捆绑,眼神惊恐。枪支和背包随意堆在树根旁,周围竟没有哨兵警戒。 陈宝柳心跳加速,多年战场磨砺的直觉告诉他,这是一个千载难逢的机会。 他悄无声息地退回隐蔽处,拖出那门意大利造的60毫米迫击炮。这门炮虽老旧,弹药稀缺,却是他最信赖的伙伴。炮身沉重,炮架有些松动,但他早已习惯用手掌压实泥土稳住底座。他蹲下身,借着灌木的掩护,观察风向。 老榕树的枝叶微微晃动,晨风从左前方吹来,风速平稳。他迅速估算距离——约300米,地势略低,炮弹轨迹需稍作调整。他用脚在地上踩出固定点,摆正炮架,检查炮管,确保没有泥沙阻塞。每一个动作都精准而沉稳,仿佛田间劳作时那样自然。 第一枚炮弹装填完毕,他深吸一口气,手指松开拉绳。炮弹呼啸而出,划过一道弧线,精准落在榕树下的日军人群中。爆炸的火光冲天而起,尘土和碎枝被掀到半空,喊叫声和惨叫声瞬间响成一片。陈宝柳没有停顿,迅速装上第二枚炮弹,瞄准树旁堆放的枪支和弹药。这一次,爆炸引发了连环反应,弹药堆被引燃,接连的闷响震得山谷嗡嗡作响。 日军彻底陷入混乱,有人试图抓起武器,有人四散逃窜,还有人拖着伤员跌跌撞撞往林子里跑。 第三枚炮弹,他对准了山洼唯一的出口小道。他知道,惊慌失措的敌人一定会往那里逃。炮弹带着尖锐的破空声飞出,落地后炸开,石块和树枝四散飞溅,小道被浓烟和尘土封锁。陈宝柳趴在灌木后,屏住呼吸观察战果。榕树下已是一片狼藉,大部分日军非死即伤,少数幸存者拖着同伴逃进密林。 被俘的女子依然跪在原地,爆炸的气浪吹乱了她们的头发,但似乎未受重伤。 陈宝柳没有恋战,迅速收起迫击炮,沿着山间小道返回驻地。他向队长详细报告了敌人的位置和残余动向。游击队迅速组织了一场伏击,在日军可能的撤退路线上设下埋伏。这次行动不仅重创了日军,还解救了被俘的村民,缴获了大量物资,为部队争取了喘息之机。 几天后,游击队得到情报,附近另一支日军小队正在搜寻“神出鬼没的炮手”。陈宝柳的精准炮击让日军闻风丧胆,他们悬赏要抓捕这名神秘的迫击炮手。队长决定将部队转移到更深的山区,但陈宝柳主动请缨,要求带一小队人马诱敌深入。 他提出一个大胆的计划:利用地形优势,再次用迫击炮伏击日军,彻底打乱他们的清剿节奏。 其实战场上的陈宝柳沉默寡言,动作却从不拖泥带水。队友们常说,他看地形时,眼神像老鹰一样犀利,仿佛能透过雾气看到敌人的每一个动作。 从农夫到炮手,陈宝柳的转变并非一帆风顺。初上战场,他也曾腿软心慌,被团长骂作“饭桶”。但他从不抱怨,每次战斗后,他都会蹲在炮旁,反复琢磨弹道和风向,硬是用实战磨出了“神炮手”的名号。 他的坚韧和专注,源于对家乡的眷恋和对侵略者的仇恨。每当他瞄准日军,他都会想起被日军烧毁的村屋和被掳的乡亲。 最后陈宝柳松开拉绳,炮声再次震响山谷。他不知道,这一炮是否能再次扭转战局,但他知道,只要还有一枚炮弹,他就不会停下。夜色深沉,山林静默,只有远处的火光在雾气中若隐若现。