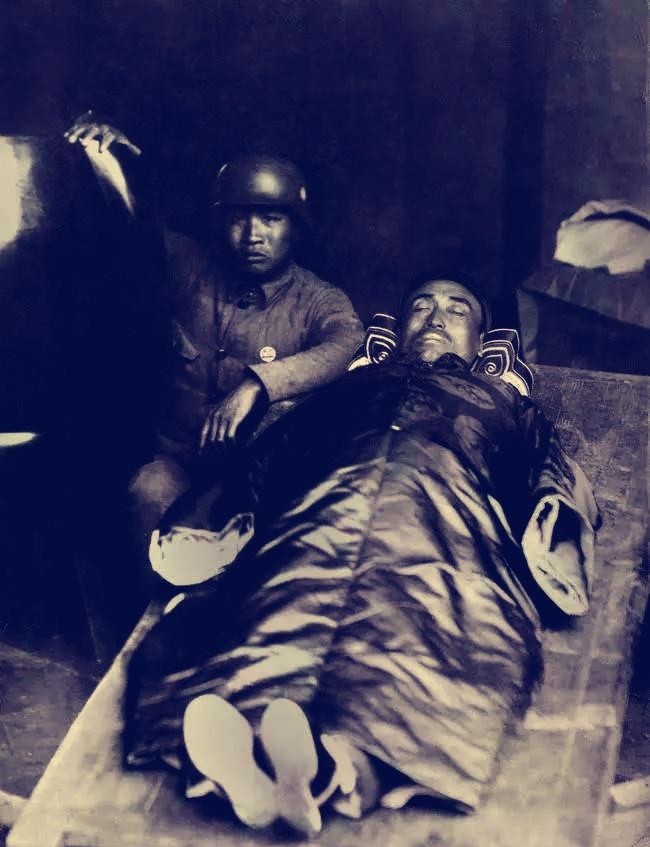

这是一张让人泪目的照片,鲜少有人知道上面躺着的英雄的名字,牺牲56年后,他才被追授为烈士,这时,他的英勇事迹,才渐渐被人知晓。

在中国的抗战史上,有无数英雄用生命捍卫了民族的尊严,可他们的名字却常常被时间掩埋。今天要讲的,就是这样一位英雄——杨杰。他的故事,是一段真实而悲壮的抗战传奇,他的牺牲,是无数无名烈士命运的缩影。 杨杰,1895年出生在河北容城一个穷苦人家。家里穷得叮当响,但他从小就倔强得很,小学毕业后就立志当兵,要为国家出份力。后来,他考上了黄埔军校第四期,在那儿苦学军事本领,毕业后加入国民革命军,参加了北伐战争。战场上,他打仗不要命,立了不少功,一步步升到了军官的位置。 1932年,日军打到上海,淞沪抗战爆发。那时候,杨杰在常州带兵修公路,听说上海战事,他气得不行,马上请战要去前线。可上级让他继续备战,他只能憋着火,带着部队没日没夜地修工事。后来证明,这份准备没白费,为1937年的大战攒下了力气。

1937年8月,淞沪会战打响,杨杰已经是国民革命军第一军第一师第一旅的少将副旅长兼第二团团长。他接到命令,从徐州赶往上海支援。到了前线,情况已经糟透了,日军攻势凶猛,好多阵地都丢了。他二话不说,带着部队就冲上去,硬是把失地抢回来,打得日军连连后退。 10月初,他奉命守西塘桥村。那地方是个要害,守不住日军就能威胁整个防线。到那儿时,部队已经累得不行,可战事不等人。10月6日,日军带着飞机坦克猛攻过来,村子被炸得稀巴烂。杨杰带着人靠着破墙烂瓦死扛,战斗打了几天几夜,村口的小溪都被血染红了。 10月10日,部队粮食快没了,大家只能啃炒米。可杨杰没想过撤退,他知道这地方丢了,后果有多严重。他跟上级说还能撑,不用援兵,自己带头扛着枪上阵。10月11日傍晚,日军来了最后一波猛攻,炮火把阵地炸得不成样子,士兵死伤一大半。他组织最后的人反击,高喊着要跟阵地共存亡,冲在最前面,结果身中好几枪,倒下了,年仅42岁。

杨杰牺牲后,他的遗体被部下抢回来,简单放一块木板上。战事太乱,他的名字和事迹就这么埋没了,连张像样的照片都没留下。战后几十年,没多少人知道他是谁,他的牺牲就像被历史遗忘了一样。 直到1993年,事情有了转机。杨杰的孙子王伟,从小听奶奶讲爷爷的事,长大后跑遍各地找老兵、翻档案,花了30年工夫,总算拼凑出爷爷的经历。那张模糊的照片,就是爷爷牺牲后留下的唯一影像。民政部看了这些材料,正式追授杨杰为烈士,他的故事才开始被更多人知道。 王伟把照片和资料捐给了四川建川博物馆,后来还进了上海淞沪会战纪念馆。2014年,他的英灵在台湾忠烈祠有了牌位,王伟特意去了一趟,拿回了功绩状。这56年的等待,终于让杨杰的英勇事迹有了归处。