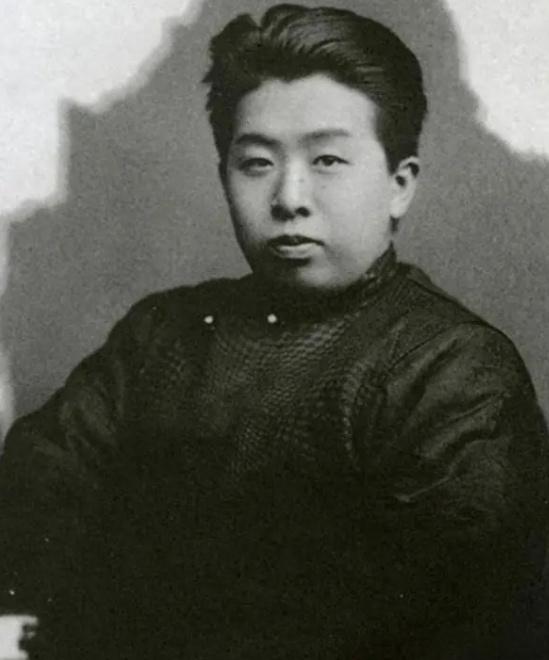

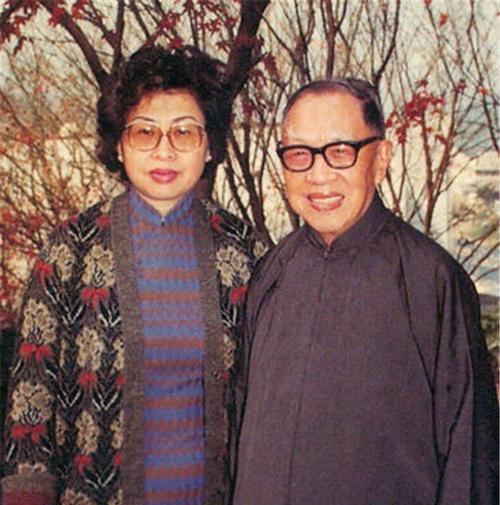

1928年,民国才女丁玲同时爱上了两个男人,哪个都不舍得分开,于是提出了三人同居,共同生活,不可思议的是,她的想法竟然真的实现了。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1928年,杭州西湖边发生了一桩奇事,民国才女丁玲,同时爱上了两个男人,一个是热烈如火的胡也频,另一个是深沉如海的冯雪峰。 面对这种情感上的两难,她没有选择二选一,而是提出了一个在今天看来都颇为炸裂的方案:三个人一起生活。 更奇的是,这个看似荒唐的提议,竟然短暂地成了真,丁玲的这份胆量,并非凭空而来,她生于湖南一个相对开明的家庭,骨子里就带着一股不肯循规蹈矩的劲儿。 并且加上新文化运动的风潮一吹,个性解放、情感自由这些新观念,早已在她心里扎了根。 在她看来,女性凭什么就要被框定在相夫教子的传统角色里,她要自己选择人生,更要自己选择爱情,这份执拗的信念,几乎贯穿了她波折动荡的一生。 而胡也频,就是她实践这份信念的第一个伴侣,丁玲因丧弟之痛而脆弱不堪时,胡也频用他毫不保留的热情和耐心,闯进了她的生活。 而他们走到了一起,不是靠一纸婚书,而是靠一种超越传统模式的同居关系,在当时的社会眼光下,这已是离经叛道。 但两人一同搞创作,一同捱穷,更像是一对相互扶持的战友,不过,丁玲慢慢发觉,这份关系里亲情和友情的成分,似乎盖过了她所渴望的爱情。 也就在这时,冯雪峰出现了,他不像胡也频那样外放,却思想深刻,精神独立,与丁玲的灵魂产生了强烈的共鸣,他们的交流,直抵精神深处。 这下,丁玲彻底陷入了困境,一边是相伴多年、恩情深厚的伴侣,另一边是思想契合、灵魂激荡的新知,这笔情感的账,怎么算都算不清。 于是,在反复的挣扎中,丁玲那个惊世骇俗的念头冒了出来,她的方案听起来倒也“公平”:谁都别走,干脆一起过,她天真地以为,这或许是唯一一个不伤害任何人的,能让情感达成平衡的办法。 谁知,这个大胆的构想,两位男士竟也一时接受了,1928年春天,三人真的在西湖边租了个院子,开始了同吃同住的日子。 然而,理想丰满,现实骨感,情感的独占欲和日常生活的琐碎摩擦,是再美好的理论也绕不过去的坎。 并且三颗炽热又独立的灵魂,怎么可能在一方屋檐下相安无事,再加上外界排山倒海的舆论压力,这段脆弱的平衡很快就被打破。 然而,新鲜劲儿没撑过半年,胡也频便受不了这种尴尬的局面,选择了离开,随后,冯雪峰也默默退出,这场备受争议的“西湖三人行”,就这么无疾而终。 但丁玲没有被击垮,这段失败的经历,反而成了她创作的富矿,她把那些爱与痛、迷惘与思考,全都倾注进了笔端,写出了轰动一时的《莎菲女士的日记》。 在她笔下,女性第一次不再是面目模糊的附属品,而成了一个有血有肉、有七情六欲、敢于审视自己内心的独立个体。 而三人关系结束后,丁玲还是和胡也频回到了上海,在法租界安了家,靠微薄的稿费过着清贫却也自得其乐的日子。 可命运的打击接踵而至,几年后的一个二月,胡也频突然被捕,几天后就义,那年丁玲才二十七岁,怀里还抱着不满周岁的儿子。 但丧偶之痛并未让丁玲的人生停摆,她后来还有过新的感情,比如与翻译家冯达的短暂婚姻。 直到三十三岁那年,她在延安遇到了小她十三岁的陈明,外界的闲言碎语不少,嘲讽他们是“老牛吃嫩草”,可陈明却铁了心要跟她在一起。 从抗战的烽火,到“特殊时期”,四十多年风雨,陈明始终不离不弃,陪她走完了漫长的人生。 晚年的丁玲,不再像年轻时那般激烈地探讨爱情,更多的是一种历经风浪后的平静与释然,1986年春天,82岁的丁玲在北京协和医院病逝。 据说她弥留之际,嘴角还挂着一丝笑意,或许,她只是想起了西湖边那个闹腾的小院,和那段不知天高地厚的荒唐岁月。 丁玲这一生,用自己的身体和文字,实践了她对自由的全部想象,她的情感选择,既是她个人的历史,也为一个时代的女性意识觉醒,留下了一个绝无仅有的注脚。 而她的一生恰好说明,一个女性真正的力量,或许就来自于对情感的诚实,对自我的坚持,以及那份永不妥协的姿态。