美国“芯片霸权”新剧本——从封锁到“投毒”

2025年7月15日,美国商务部长霍华德·卢特尼克在CNBC《交易现场》节目中,面对主持人布莱恩·沙利文的犀利追问,毫不掩饰地宣称:“我们不会把最好的芯片卖给中国,第二、第三梯队也不卖。英伟达向中国出售的是‘第四梯队’的芯片,要让中国开发者对美国技术上瘾。”这番露骨的言论,如同一记重锤,将美国在芯片领域“既要封锁又要赚钱”的双重算计暴露无遗。这场博弈背后,不仅是技术霸权的延续,更折射出美国在科技竞争中的深层焦虑——当技术优势不再绝对,当中国创新突破封锁,美国正陷入一场“封锁失效、反噬自身”的困局。

【事件解析】从“全面封锁”到“精准投毒”的战术调整

(一)卢特尼克言论实质体现系技术分级的政治化卢特尼克在采访中明确表示,美国政府允许英伟达向中国出口的H20芯片,属于“第四梯队”产品。这款专为中国市场设计的AI加速器,经过三重技术阉割:

(1)算力限制。FP16算力仅148TFLOPS,仅为原版H100的15%,无法支撑万亿参数大模型训练;

(2)带宽削减。NVLink互联带宽减半,内存通道降级,数据传输效率大幅下降;(3)功能限制。无法支持分布式训练、混合精度计算等关键功能,仅适用于语音识别、图像分类等垂直领域小模型。这种分级策略并非首次。2025年初,美国曾试图将AI芯片市场划分为三个梯队:第一梯队为西方盟友,提供H100/H200全功能芯片;第二梯队为非洲、南美等发展中国家,提供算力阉割50%的“定制版”;第三梯队为中国、俄罗斯等“竞争对手”,仅允许进口算力不足原版20%的“残次品”。H20的推出,正是这一战略的具象化——通过技术降级维持市场存在,同时遏制中国技术升级。

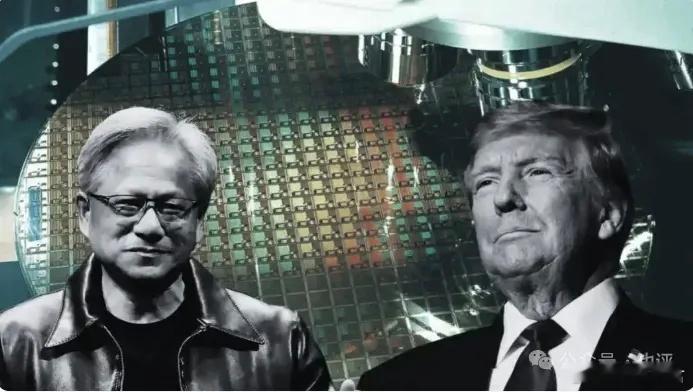

(二)英伟达面临着商业利益与政治压力撕裂的困境对于英伟达而言,H20芯片的命运堪称一场商业悲剧。2025年4月,特朗普政府以“国家安全”为由禁止H20对华出口,导致英伟达第一财季损失45亿美元库存,股价单日暴跌12%。财报显示,中国市场占其总销售额的13%,2025财年贡献170亿美元收入。黄仁勋的游说行动揭示了商业逻辑与政治指令的冲突:(1)白宫会面。2025年7月10日,黄仁勋在白宫与特朗普会面,强调“合规、创造就业、强化美国本土AI基础设施”,试图争取政策松绑;

(2)中国行程。7月15日,黄仁勋在北京宣布H20解禁,同步推出专为中国设计的RTX Pro GPU,试图通过“定制化产品”挽回市场;

(3)许可证附加条件。单卡算力上限296 TFLOPS,必须搭载“可审计固件”实时上报运行日志,技术管控进一步升级。这种“戴着镣铐跳舞”的商业模式,暴露了美国科技企业在政治压力下的生存困境——既要满足政府的技术封锁要求,又要避免失去全球最大市场之一的商业利益。

【深层矛盾】技术霸权与产业反噬的双重危机

(一)美国打着用残次品培养“技术依赖”的如意算盘

卢特尼克直言不讳地承认:“要让中国开发者对美国技术上瘾。”这种策略背后,是试图通过低端产品拖住中国技术升级的脚步。具体表现为:

(1)市场替代。在华为昇腾910B芯片性能直逼H20的背景下,放行H20以搅乱国产芯片市场,延缓国产芯片的规模化应用;

(2)生态锁定。通过CUDA生态绑定开发者,延缓国产AI框架(如华为MindSpore、百度飞桨)的普及,维持技术生态垄断;

(3)谈判筹码。将芯片出口与稀土供应挂钩,试图在贸易谈判中获取更多利益,形成“技术换资源”的不对等交换。

然而,这种算盘正面临双重反噬!!!作恶者终将自食其果!!!

(1)企业损失。英伟达因禁令损失的不仅是中国市场,更是全球供应链的稳定性。2025年第二季度,英伟达数据中心业务收入环比下降18%,部分原因是中国客户转向国产芯片;

(2)技术脱钩。中国3nm制程设备年底测试、2027年量产的计划,正在加速技术自主进程。中科院固态激光DUV设备已实现3nm光刻精度,国产EUV光源技术进入工程化阶段。

(二)中国从“被动应对”到“主动突围”打碎了美国的美梦

面对美国的技术遏制,中国芯片产业展现出惊人的韧性。

(1)产能爆发。2025年上半年,昆仑芯、寒武纪等国产芯片厂商产能被订购一空。寒武纪Q1营收暴涨42.3倍,首次实现季度盈利,标志着国产芯片从“可用”向“好用”跨越;

(2)技术突破。华为昇腾910B量产,性能对标H20但价格低30%;小米5月宣布自研3nm手机芯片玄戒O1,中科院固态激光DUV设备实现3nm光刻精度,打破国外技术垄断;

(3)市场替代。华为向中东和东南亚出口昇腾芯片,直接冲击英伟达海外市场。2025年第二季度,华为在中东AI芯片市场份额从0%跃升至15%。这种突破并非偶然。中国工程院的统计显示,2020-2025年,中国在芯片领域的专利申请量增长300%,其中EUV光刻机相关技术占比达45%。更关键的是,中国构建了从设计、制造到封装的完整产业链,2025年国产芯片自给率提升至35%,较2020年翻番。

【全球影响】产业链重构与多极化趋势

(一)全球供应链的“去美国化”H20解禁事件加速了全球芯片产业链的重构。(1)区域分化。东南亚国家成为芯片组装中心,墨西哥承接北美订单,中国强化设计制造一体化,形成“北美设计-东南亚组装-中国制造”的新格局;

(2)技术多极化。欧盟推出《芯片法案》,计划2030年将欧洲芯片产能占比提升至20%;日本联合荷兰开发EUV光源,试图打破ASML垄断;全球形成美、中、欧三足鼎立格局;

(3)标准竞争。中国主导的RISC-V架构芯片出货量占比从2020年的5%跃升至2025年的35%,挑战ARM垄断地位。2025年,阿里平头哥、华为等企业已推出基于RISC-V的高性能服务器芯片。

(二)金融市场的“预期管理”事件对全球金融市场产生连锁反应。

(1)股市波动。7月15日消息公布后,欧洲科技股领涨0.2%,纳斯达克100指数期货上涨0.5%,显示市场对“技术封锁松动”的短期乐观;

(2)汇率震荡。美元指数单日下跌0.8%,人民币汇率升值0.5%,反映投资者对美元资产信心的动摇;

(3)债市调整。美国10年期国债收益率上升至4.2%,显示市场对“技术霸权削弱”可能引发的通胀预期上升。这种波动反映了市场对“技术霸权”不确定性的担忧——当美国试图通过技术分级维持优势时,全球市场更关注的是技术多极化带来的长期风险。

【历史镜鉴】政治干预技术发展的教训

(一)尼克松与伯恩斯的博弈:通胀的代价

1970-1971年,时任美联储主席伯恩斯迫于尼克松压力降息150个基点,虽在短期内刺激经济增长,但最终引爆美国大通胀。这一历史表明,政治干预货币政策往往导致长期经济代价。类似地,美国对芯片技术的政治化干预,可能引发技术生态的失衡——当企业被迫生产“残次品”,当开发者被迫使用低效工具,最终损害的是整个创新体系的活力。

(二)日本半导体产业的崛起与衰落

1980年代,美国通过《日美半导体协定》打压日本芯片产业,虽短暂维持技术优势,但催生了韩国、中国台湾地区的崛起。这种“按下葫芦浮起瓢”的效应,正在芯片领域重演。当美国试图通过技术分级遏制中国时,欧洲、日本、印度等地区正在加速布局芯片产业,全球技术中心正从美国单一主导转向多极化竞争。

卢特尼克的言论,暴露了美国在科技竞争中的深层焦虑——当技术优势不再绝对,当中国创新突破封锁,美国选择的不是公平竞争,而是通过技术分级维持霸权。这种策略或许能在短期内延缓中国技术升级,但无法阻挡人类文明向开放、共享方向演进的必然趋势。正如华为麒麟9040芯片将在2026年量产、国产3nm芯片在2027年商用所揭示的:技术封锁从来不是终点,而是自主创新的起点。当中国工程师用行动回击“技术羞辱”,当全球产业链在多极化中重构,这场“芯片战争”的胜负或许早已注定——不是通过残次品培养依赖,而是通过创新赢得尊重。

历史告诉我们,真正的技术领先从来不是靠封锁实现的,而是靠开放合作、公平竞争培育的。当美国沉迷于“芯片霸权”的旧梦时,中国正以开放包容的姿态,与全球伙伴共同构建一个更公平、更创新的技术生态。这或许才是人类文明进步的真正方向。