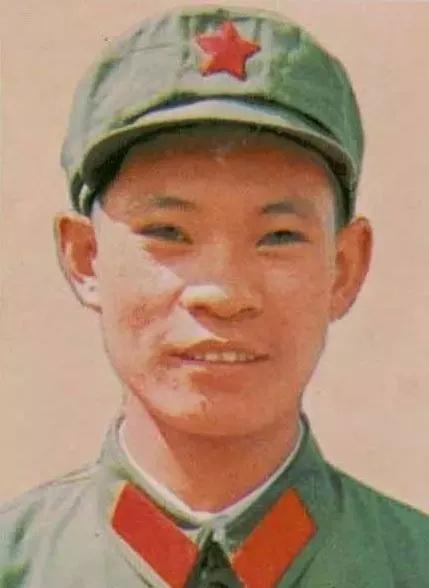

1984年,老山战场前线,142号高地上14名战士无人指挥,他们的排长刚刚牺牲了,此时,杨国跃自告奋勇出来指挥,战士们瞬间士气大振! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1984年盛夏,老山前线的夜晚闷热潮湿,阵地上的空气里混杂着硝烟和泥土的味道,142号高地上,炮火刚刚停息,山坡上到处都是碎裂的岩石和散落的弹壳。 狭小的战壕里弥漫着血腥味,十四名战士在黑暗中调整呼吸,他们的排长在刚才的猛烈轰炸中壮烈牺牲,指挥所里再没有任何声音,前线的灯光被打得稀碎,炮火留下的坑洞连在一起,泥泞的路上溅满了血迹。 杨国跃蹲在阵地角落,他的左腿在一次炮击中被炸裂了一块肉,裤管上已经结成暗红的血块,战壕里有的战士抱着胳膊,绷带早就被染透,仍然用肩膀夹着步枪。 机枪手彭明林一边用手背擦掉脸上的灰,一边把最后一条弹链压进弹仓,有人在深呼吸,有人低头清点手榴弹,没人说话,只听得见远处越军冲锋的哨声和铁锹刨土的沙沙声。 通信兵多次试着摇电话机,线路早已断了,上级情况不明,援军不知何时才能到,夜色中越军开始集结,三路人马从南面和东西两翼逼近。 142号高地不过两个篮球场大小,却是后方防线的重要支点,阵地上没有指挥的声音,没人下达命令,所有人都看向战壕中那个熟悉的身影。 杨国跃从云南参军已经两年,打过雷场,参加过强攻,每一次都是最危险的地方冲在最前面,他最清楚,如果这一刻没人站出来,防线就会崩塌,后方兄弟就会陷入更大的危险。 杨国跃深吸一口气,他握紧手里的枪,把伤腿挪到一边,指了指阵地两侧,他让伤势较轻的战士分成三组,分别守住东、西、南三道火力口,重伤员被抬进坑道深处,负责递送弹药。 机枪摆在最容易突破的南侧,步枪分散布防,手榴弹提前拧开保险扣,全部堆在狙击口旁,浓密的雾气里,敌人越来越近,火光照亮了他们的钢盔和身影。 杨国跃一声令下,等敌人进入三十米距离,第一排手榴弹扔了出去,瞬间炸出一片火光,随后步枪齐射,密集的子弹打在敌人队形里,第一波冲锋被逼退。 炮火再次袭来,地面震动得让人无法站稳,沙石扑面而来,几分钟后,第二波冲锋接踵而至。 杨国跃端起冲锋枪,带着几名战士从侧翼突击,趁着敌人换弹的间隙将一串子弹扫入敌群,身边战士中弹倒下,他咬紧牙关继续射击。 阵地上的每一个人都用尽全力,他们用手榴弹、用机枪、用刺刀挡住了一次又一次进攻,炮弹炸塌了半边战壕,泥块和石头砸在他们的头上,烟雾里只能看到模糊的身影。 战斗持续到凌晨,弹药越来越少,体力也被耗尽,越军从高地侧面小路冲上来,杨国跃带着仅存的几个人退入坑道,利用曲折的通道死死守住两个出口。 外面的敌人架起机枪,向洞口连番扫射,还投掷了多枚炸药,企图把坑道封死,坑道里闷热得无法呼吸,烟雾呛得人流泪,杨国跃拖着伤腿检查每个人的子弹,嘱咐伤员也要握紧枪。 敌人几次试探着冲到洞口,都被突然飞出的手榴弹和密集火力打退,战士们身上的衣服被血和汗浸透,嘴唇干裂,依然没有放下武器。 下午时分,远处突然传来炮兵的轰击声,高地表面再次陷入火海,敌军阵形被炸得七零八落,杨国跃知道机会来了,他带着仅剩的七名战士冲出坑道,几个人一字排开,冒着弹雨反击,重新占领被突破的阵地。 增援部队随后赶到,双方合力将敌人彻底击退,硝烟散去后,142号高地上到处是焦黑的土地和破碎的军帽,敌人的尸体横七竖八躺满阵地。 这场战斗持续了十多个小时,敌军发动了六次进攻,阵地上仅有的十五人里五人长眠于此,剩下的每个人都带着伤,杨国跃被抬下阵地时,手里仍然紧紧攥着那把战斗中用到最后一颗子弹的冲锋枪。 三个月后,他被授予“战斗英雄”称号,那年夏天,142号高地的鲜血和汗水写下了一段不朽的记忆,那一句在最危急时刻喊出的“我来指挥”,至今仍回荡在每一个记得那场战斗的人心里。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:【向英模学习】云县人杨国跃:毙敌13人 中央军委授予“战斗英雄”称号——沧江明珠云县