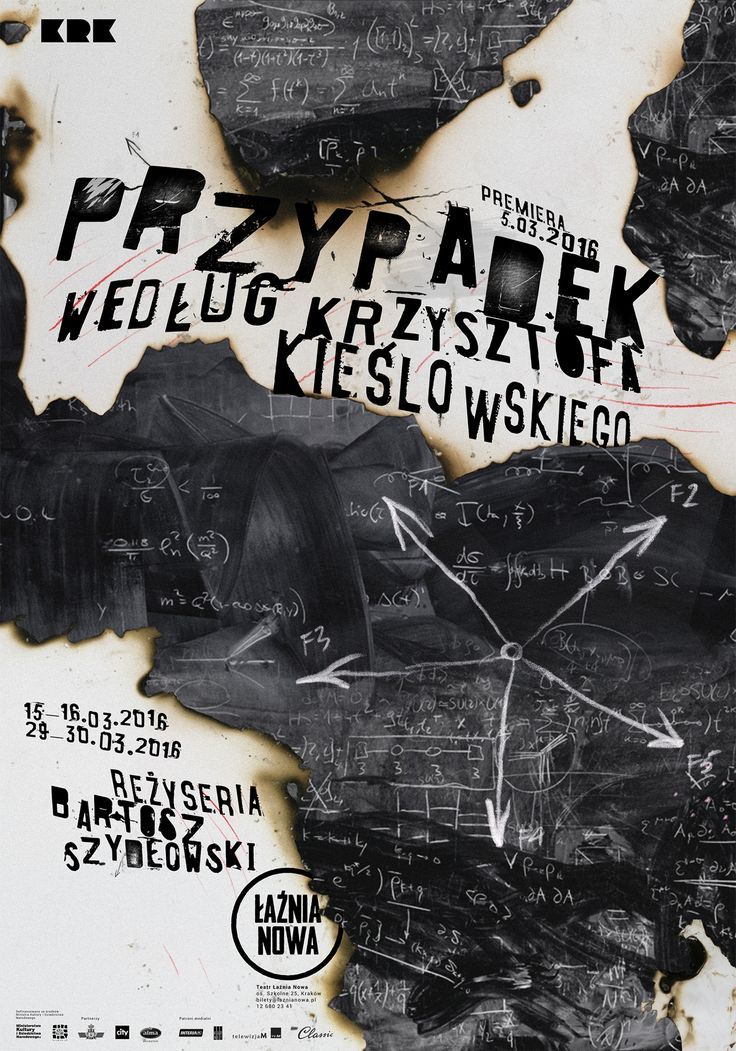

【电影评荐】《机遇之歌》(1987)

波兰大师导演基耶斯洛夫斯基代表作,讲述一个医学院青年实习生拼死赶火车的三种不同结果及各自迥异的命运支流,豆瓣8.6分。

本片开创了一种新颖的电影叙事结构:(同开端多结局三段式)重复叙事,后启《罗拉快跑》《双面情人/滑动门》《蝴蝶效应》《无姓之人》等众多佳片。

【赶火车】确乎是意志/信念与机运(硬币及奔跑路径)之关系的绝妙象喻,然而,尽管每一次旅程各有差异(不消说每段分别对应之后3种不同的信仰立场,就连主人公最开始跑到站台时撞到饮酒者的方式都迥然不同——仔细看即可发觉,三段中喝酒男子分别是被撞时向右转但基本没怎么被撞到、被撞时向右猛转且手中啤酒直接被撞洒杯子飞出摔碎、被撞前先向左大转避开且手中啤酒完好无损),最终却宿命般地殊途同归,个体沦为时代的玩物、历史的人质,而(主人公心心念念要去的)巴黎也化作看似咫尺却永难抵达的乌托邦。

手持摄影颇有纪录片触感(一如基耶斯洛夫斯基的纪录片导演出身),多次复现的、主观视点&客观镜头在摇移中无缝转换的运镜更是精妙(尤其是片头那段回忆蒙太奇)。

猝然而相衔的首尾,使全片亦似一场濒死者的脑内电影体验(片中也多次论及记忆母题)。

本片的场外命运也颇为坎坷,1981年拍完后6年才得以上映,多处删改,而那首曾被改得面目全非歌词摇身一变为主旋律内容的歌也成了巨大反讽。

不断复现的主题音乐强化了悲凉宿命气息。三段故事占全片的时长比重分别为50%、30%和20%,也是一种使节奏逐级加速、提高叙事效率的编排方式。

三个有意思且象征主人公无奈而无力之命运的玩具/意象:自动下楼梯但到底即“死”的弹簧,纸条不翼而飞的时间瓶,杂耍抛接球。(9.0/10)

星光电影愿基耶斯洛夫斯基