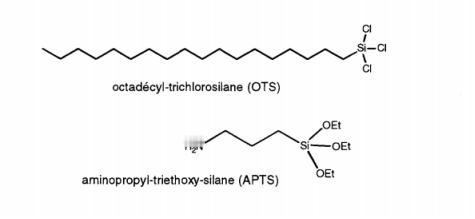

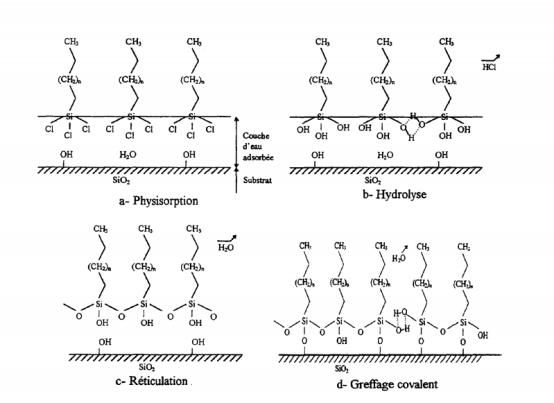

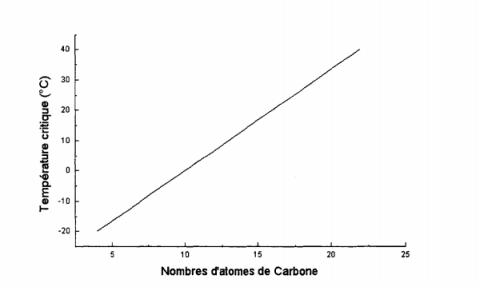

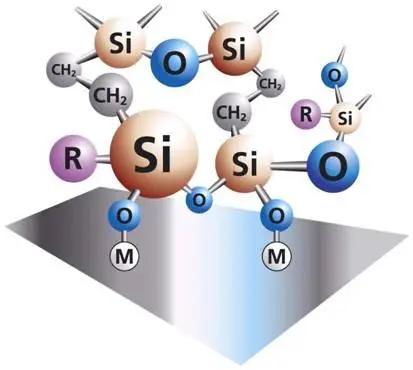

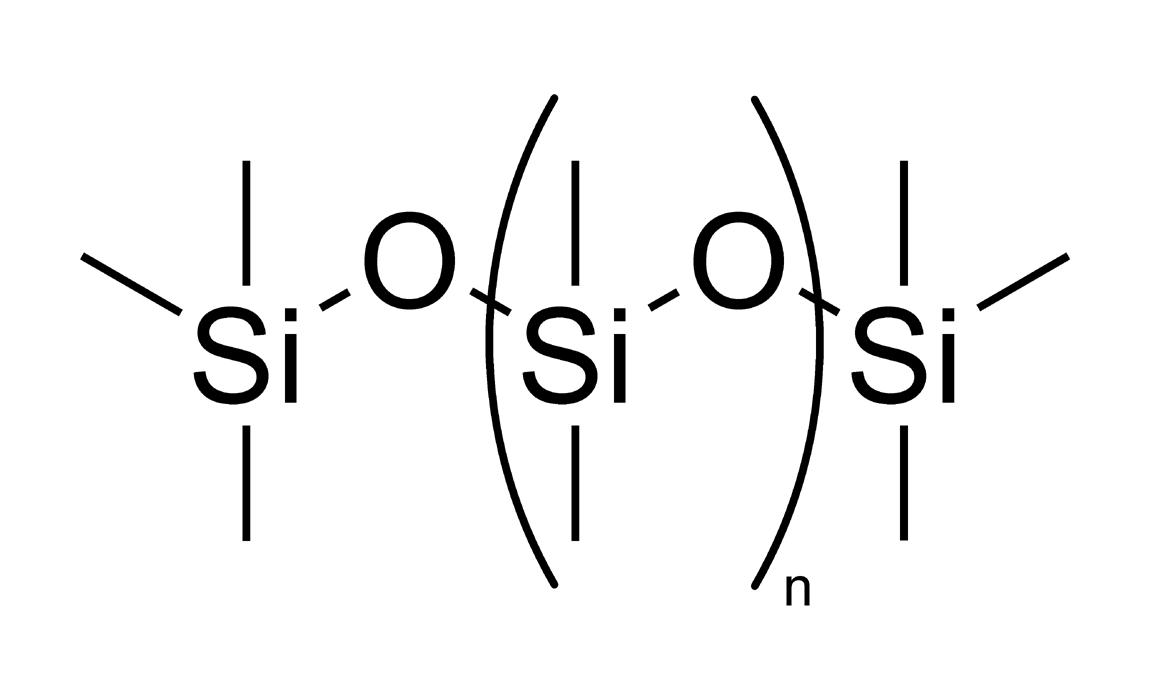

硅氧烷键Si5-0H-7 Si5-0-Si是怎样生成的? 硅烷化技术是最广泛研究和应用的硅基接枝技术。鉴于该领域已有大量的研究成果,之所以对这项技术如此热衷,原因不仅在于其易于实施(反应快速且三氯硅烷在室温下进行),还在于所得到的单分子层的结构质量。 这项技术最初由Zisman等人在1946年的研究奠定基础,他们受到Langmuir Blodgett技术的启发,通过将溶解在有机溶剂中的两性分子接枝到固体基底(硅)上,直接沉积分子厚度的薄膜。其目的是改善由胶体二氧化硅制成的色谱柱,并通过接枝不同的分子来获得具有不同化学亲和性的色谱柱。 Maoz和Sagiv对该技术进行了改进。硅烷化的基本原理是分子在表面的自组织(类似于Langmuir Blodgett膜),正是这种自组织过程使硅烷化单分子层具有良好的结构质量。这种自组织只有在使用具有特定结构的分子时才能实现:这些分子被称为两性分子,即它们具有一个亲水部分与表面相连,以及一个疏水部分,通常由烷基链构成,并可能以其他有机功能基团为末端。 虽然链部分参与了单分子层的组织,但从化学角度来看,接枝过程实际上是在表面硅醇与可水解的亲水头部之间形成硅氧键。硅烷化可以使用单卤代硅烷、二卤代硅烷、三卤代硅烷,或者单醇基硅烷、二醇基硅烷、三醇基硅烷,链长大于两个碳原子;然而,主要使用三氯硅烷或三醇基硅烷可以获得致密而坚硬的单分子层。 分子首先首先吸附在表面上,然后通过在室温下始终覆盖在硅上的薄膜水分子进行水解,形成硅醇(SiOH)。这层水膜(几个单分子层)对于硅烷化是必不可少的,但也不能太厚。三氯硅烷头部的水解会释放出每个分子中的三个HCl(---Si-Cl + H2O → ---Si-OH + HCl)。 此时,分子在水层上具有较大的侧向运动性,并在水层上快速滑动,增加了分子之间的相互作用的可能性。这种运动性以及链之间的相互作用将使它们全部排列并形成有序而致密的网络。事实上,由于烷基链之间的范德华力相互作用,一旦它们彼此足够接近,它们会自发地平行于表面并以伸展的"全反式"构象排列。 头部硅醇之间的氢键形成有助于将这些链彼此靠近,因此使用三氯硅烷而不是二氯硅烷或单氯硅烷非常重要,以增加氢键的数量并增密网络。自组织是由链层和头部层之间的所有弱相互作用共同引起的。然而,在目前的知识水平下,很难确定这种链自组装准确发生的时机。在这个阶段,分子仍然没有相互连接,可以通过温度变化或清洗容易地脱附。 自组装只能在低于某个临界温度下发生。超过这个温度,链的热运动优于范德华力相互作用,层失去了有序性。这个临界温度自然取决于烷基链的长度,而且这种依赖关系是线性的。实际上,我们可以理解,链越短,链之间的相互作用点越少,热运动的影响越大,因此临界温度越低。这种行为部分地可以通过与Langmuir层的相变模型类比来解释,通过对应的等温线的解释。 在第三步中,形成的硅醇SiOH之间发生反应,产生水分子,并在分子之间形成硅氧烷共价键(---Si-OH + HO-Si--- → ---Si-O-Si--- + H2O)。这个被称为交联的步骤实际上是形成了一个致密而坚固的二维聚合物(尽管未完全聚合)。最后一步允许形成的薄膜通过相同的化学过程锚定在表面上(Si-OH + HO-Si--- → Si-O-Si--- + H2O)。 从这个角度来看,表面羟基的密度是一个关键参数。还要注意,由于空间位阻的限制,三氯硅烷分子与3个SiOH位点的反应非常不可能。这些缩合反应是放热反应,有利于水解反应的自持续进行。从动力学的角度来看,缩合反应是一级反应,但一旦考虑到双或三功能分子,反应级数会增加。 除了通过亲水性头部与基底以及分子之间形成非常强的共价结合外,某些分子制备的薄膜,尤其是OTS薄膜,由于它们烷基链的长度和范德华链之间的相互作用,具有优异的致密性。 它们是有序排列的:所有链在反式构象中相互平行,并且垂直于基底。然而,它们存在构象缺陷(左手构象)。它们形成了一个紧密的六角网络,每条链占据0.21平方纳米的表面积。原子力显微镜研究表明,薄膜由内部具有晶体有序的区域组成。 然而,这些薄膜与基底的晶格不匹配,其一致性长度估计为-7纳米,作为对此的响应,提出了一种动态平衡的存在,其中由于晶格不匹配而产生的缺陷不断移动,伴随着硅氧烷的持续断裂和重组。 这可以解释薄膜在晶格不匹配的情况下仍具有良好的结构质量,并使其类似于一种液晶相。这些薄膜具有高热稳定性和抗化学攻击的优点。它们在数分钟甚至耐受实际或非实际的热溶剂和酸的攻击,即使是无法溶解硅下方的HF酸。然而,它们对碱的抵抗性较差。这种整体上的良好耐久性既归功于形成在硅前面的致密层,也归功于硅-氧-硅-烷键的良好耐化学攻击能力。